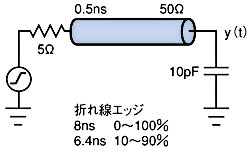

米国のTexas大学Arlington校に在籍する読者から最近次のような質問が投稿されてきた。「オーバーシュートやリンギングは、信号の立ち上がり時間が伝送線の往復遅延よりも短い場合に発生すると多くの書籍に書かれている。これは、もし信号の立ち上がり時間が往復時間よりも長ければ、インピーダンスが不整合であってもリンギングやオーバーシュートは起こらないという意味なのか? 実際にPSpiceを用いて図1のような簡単な回路で試してみたところ、出力で振動を観測した。これはどう説明すればよいのか?」

投稿者への私の回答は、次の通りである。配線の遅延が信号の立ち上がり、降下時間に比べて短いということだけでは、リンギングが起きないということはできない。ただし、配線が短く、遅延が信号の立ち上がり、降下時間の1/3未満である場合は、それをπモデルとして知られる簡単な集中定数素子回路と見なすことができる。配線がある程度短い場合のπモデルは、伝送線の性能を正確に模したものとなる。

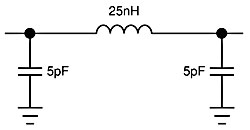

図2は図1の伝送線に対するπモデルの構成と値を示したものである。インダクタンスは、配線遅延にその特性インピーダンスZ0を乗じたものと等しい。各コンデンサの容量は配線遅延をZ0で除算したものの半分に等しい。

このπモデルを、5Ωのソースインピーダンスと10pFの負荷という図1の条件で駆動すると、260MHzにおいてQの高い共振が生じる。投稿者が観測したのはこの共振である。

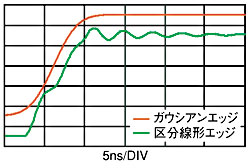

彼が選択した駆動波形が、問題をさらに複雑にしている。8nsのPWL(piecewise linear:折れ線)エッジは、立ち上がり、降下のたびに回路に高周波エネルギーを与える。このエッジの角の部分が260MHzの共振を実際以上に励振するのだ。

ガウシアンエッジ(gaussian edge)には鋭い角がなく、より実際のデジタル波形に近い。立ち上がり時間6.4ns(10〜90%)のガウシアンエッジならば、このシミュレーション出力における見かけ上のリップルが除去される(図3)。

ガウシアンエッジを使っていたならば、投稿者はリンギングを観測しなかったであろう。しかし、それならば何も新しい発見がなかったことになる。

一般的に、リンギングの発生には少なくとも3つの要因が関係している。それは、配線が長いこと、容量性負荷が大きいこと、ソースインピーダンスがZ0よりもかなり小さいことである。

図1については伝送線は短いが、容量性負荷が大きく、ソースインピーダンスも小さいという2つの要因を満たしている。配線遅延を小さくすると、この2つの要因が回路に及ぼす影響は小さくなる。配線遅延を大きくすると、よりリンギングの大きい回路となる。

伝送線に関する筆者の推奨条件は以下の通りである。配線遅延が立ち上がり、降下時間の1/6未満で、ソースインピーダンスがZ0の1/3以上である場合、リンギングの問題はほとんど、またはまったく発生しない。

筆者自身はそのほかの条件も取り入れてシミュレーションを行う。シミュレーション時には、ガウシアン、または少なくとも放物線状の立ち上がり波形を使用する。

<筆者紹介>

Howard Johnson

Howard Johnson氏はSignal Consultingの学術博士。Oxford大学などで、デジタル・エンジニアを対象にしたテクニカル・ワークショップを頻繁に開催している。ご意見は次のアドレスまで。www.sigcon.comまたはhowie03@sigcon.com。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.