多様化が進む広帯域ネットワーク:通話、映像、データのトリプルプレイの実現に向け

ブロードバンド環境が普及するに従い、ユーザーからの要求レベルもさらに高まってきた。今求められているのは、音声通話、映像配信、データ通信の「トリプルプレイ」の実現である。しかし、これを可能にする広帯域ネットワークの方式はいくつも存在し、それぞれに利害得失がある。そこで本稿では、個々の方式のメリットや課題、関連企業の動向などを整理してみたい。

音声通話、映像配信、データ通信の3つを1つのネットワークでサポートする――この「トリプルプレイ」の実現は、テレコム企業、あるいはMSO(multiple service operators)と呼ばれるケーブルテレビ運営企業にとっての長年の夢だ。もちろん、すでにこれを実現済みの企業もある。しかし消費者のニーズは常に変化している。最も広い帯域幅を必要とするのが映像(テレビ/ビデオ)であることに変わりはないが、要求されるスピードが以前とはまったく異なる。今求められているのは、1本の番組を生で観ている間に、2本以上の番組を録画できる環境である。

DVR(digital video recorder)の普及に伴ってHDTV(high definition television:高品位テレビ)コンテンツの需要も高まりつつある中、10年前の“ブロードバンド論争”のときと同じような問題が再び持ち上がっている。ケーブルテレビ環境を利用したネットワーク(以下、単にケーブルと記す)、DSL(digital subscriber line:デジタル加入者線)ネットワーク、光ネットワークを提供しているサービスプロバイダは、もちろん需要の増加に備えている。しかし、手頃なコストで簡単に広帯域化を実現できる案は存在しない。

次世代のブロードバンド環境では、インタラクティブな映像コンテンツや、マルチプレイヤ対応のゲームなど、さまざまなサービスの提供が行えなければならない。そのようなブロードバンド環境は、この市場に直接かかわっているICベンダーや通信機器メーカー、セットトップボックスのベンダー、サービスプロバイダなどにだけ影響を与えるのではない。ホームネットワーキング市場やコンスーマ製品市場、コンテンツ市場の可能性をも広げることになる。そうした背景もあり、新たなブロードバンド環境の実現手段は多様化する方向にある。

光ネットワークは、最も注目度の高い手段だといえる。しかしながら、普及の度合いという意味ではまだまだこれからだ。普及率についていえば、北米では依然としてのケーブルがトップだろう(別掲記事「進化するDOCSIS」を参照されたい)。しかし、世界中で最も普及しているのはおそらくDSLだ。そのDSLもまた、トリプルプレイを巡る競争において新たな問題に直面している。以下、まずはこのDSLの現状についてまとめてみる。

DSLの広帯域化

映像配信サービスの有力な実現手段の例として、DSL回線を利用したVideo over DSLとIPTV(internet protocol TV)の2つが挙げられる。これらを利用したサービスでは、テレコム企業は加入者が希望するビデオチャンネルだけをラストワンマイル(ネットワークに家庭/事務所をつなぐ末端の線)に伝送する。この場合、チャンネルの切り替えは、テレコム企業のリモートターミナルで行われる。テレコム企業が直面しているいちばん大きな課題は、これらのサービスを充実させるために帯域幅を広げることだ。

2004年の終わりごろから、多くのテレコム企業はADSL2+に移行し始めた。ADSL2+は、転送帯域をADSL2の倍の2.2MHzに広げることにより、下りのデータ転送速度を最大24M〜25Mビット/秒まで高める技術である。1本のADSL2+回線を使用すれば、インターネットサービスに加え、1本のHDTVストリーム、2本のSDTV(standard definition television:標準画質テレビ)ストリーム、さらにVoIP(voice over internet protocol)サービスを提供できるはずだ。

しかし、独Infineon Technologies社で通信用ICのマーケティングディレクタを務めるImran Hajimusa氏によれば、北米の多くのテレコム企業はそれでは不十分だと考えている。消費者が必要としているチャンネルの数は6本で、そのうちの2本はHDTVサービスでなければならないという。同氏は、「ほかのものはどうでもよい。2本のHDTVサービスの実現こそ、消費者が望んでいることなのだ」と強調する。

当初、MPEG-2に準拠した典型的なHDTVストリームには、20Mビット/秒に近い帯域幅が必要とされていた。それが現在では、ビデオコーデックの性能が向上したことで、約12Mビット/秒まで軽減されている。このように、ビデオエンコーディングの機能を強化することにより、帯域幅に対する要件を緩和することができる。

MPEG-4では、さらに要件が緩和されている。米Conexant Systems社マーケティング部門副社長のCyrus Namazi氏によれば、「MPEG-4では、3本のHDTVストリームに必要となる帯域幅は合計でわずか20Mビット/秒だ」という。問題なのは、それでもなお、ADSL2+ではHajimusa氏のいう6チャンネルのニーズを満たすことはできないという事実である。

DSLを支持する立場の人によると、VDSL2(very high bit rate DSL 2)であればそのニーズを満たせるという。初期のVDSLは、ADSLよりも速いデータ転送速度を実現していたが、QAM(quadrature amplitude modulation:直交振幅変調)方式のVDSLは、DMT(discrete multitone:離散マルチトーン)方式のADSLとほとんど互換性がなかった。このことが原因となり、VDSLのパイオニアである米Ikanos Communications社こそ同技術によってかろうじて成功したものの、それ以外のテレコム企業はADSLよりも速い同技術に顧客を移行させることができなかった。

それに対し、VDSL2はDMT方式であるため、ADSL2+との互換性もある。テレコム企業は、VDSL2に対応したチップをリモートターミナルに組み込むことで、既存のADSLクライアント、ADSL2/2+クライアント、VDSL2クライアントのすべてをサポートできる。Hajimusa氏によると、「30MHzの帯域幅を使えば、最長1kmほどの距離で100Mビット/秒の対称VDSL2サービスを提供でき、17MHzの帯域幅を使えば、最長1.5kmほどの距離で50Mビット/秒の対称サービスを提供できる」という。従って、サービスプロバイダ側にVDSL2+を導入しているテレコム企業であれば、ループが比較的短い顧客に対して6チャンネルのIPTV放送を配信することが可能である。

本稿執筆時点では、Infineon社、Conexant社、Ikanos社、米Broad-com社がVDSL2対応チップを発売している。また、米Texas Instruments(TI)社は、「Uni-DSL」ファミリで同技術をサポートすることを表明済みだ。しかし、VDSL2がどのくらいの速さで普及するかということについては、議論が続いている。Hajimusa氏は、「3km以上のループも厳然として存在する」と指摘する。そのようなループに対しては、VDSL2ではなくADSL2+を採用したほうがメリットがある。さらに、VDSL2をサポートしようとすると、チップの複雑さが増すことになる。「30MHzの帯域幅を処理するには、多大なコストがかかる」とHajimusa氏はいう。

TI社で住宅用ゲートウエイの担当マーケティングディレクタを務めるKurt Eckles氏は、VDSL2の普及について楽観的な見方を示す。「シリコンチップにかかるコストのうち、WANインターフェースが占める割合はわずか25%だ。その分のコストは、プロセスが進化することで埋められるだろう」と同氏はいう。つまり、リモートターミナルやCPE(customer premises equipment:加入者宅内機器)が備えるアクセスカードにかかるコストの大半は、電源やパッケージ、その他のシリコンチップが占めているというわけだ。VDSL2の導入に当たり、サービスプロバイダ側のネットワークで「将来に備える」ためにかかるコストは比較的少ないと同氏は語る。

FTTHで広まるPON

ところで、光ネットワークが家庭に普及し始めている現在、VDSL2のような技術を導入することに意味はあるのだろうか。実際、FTTH/C/P/N/B(fiber to the home/curb/premises/node/building)などのかたちで、光ファイバ回線はPON(passive optical network)により、加入者にとって身近なものとなりつつある。VDSL2とPONの導入事例を調査して何らかの結論を出せればよいのだろうが、それらの事例を基にどちらが優れているのかを判断するのは時期尚早である。しかも、一言でPONといっても、実際にはいくつもの種類が存在する(別掲記事「PONの種類は多すぎる?」を参照)。さらに、後述するPONとDSLのハイブリッドネットワークの存在も無視できない。そこで本節では、PONの現状について詳しく見てみよう。

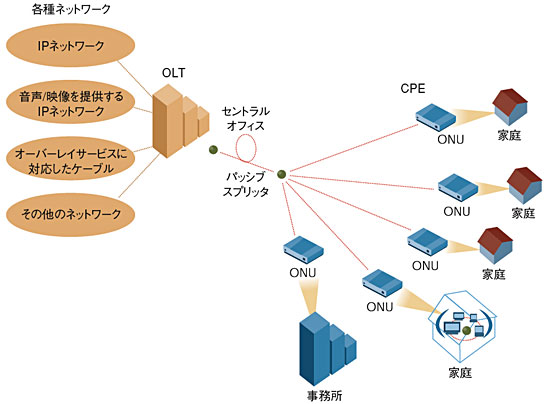

一般に、PON方式のFTTHでは、ネットワーク構造が、DSLよりもケーブルのそれに近いかたちとなる(図1)。通常、1本のファイバを16〜64世帯で共有し、パッシブスプリッタを使用して各世帯にファイバを分岐させる。その際、下りデータと上りデータとでは、異なる周波数が使用される。このように、PONは共有型のネットワーク構造をとるが、サービスプロバイダが各PONセグメントの加入者数を管理している限り、50Mビット/秒以上のデータ転送速度が保証される。

図1 PON方式のFTTH PONでは、サービスプロバイダ側のOLT(光回線ターミナル)をファイバセグメントに接続する。パッシブスプリッタによって分割されたファイバが、個々の家庭/事務所のONU/ONT(光ネットワークユニット/光ネットワークターミナル)に接続される。

一部の小規模な通信事業者や米国の地方自治体は、Active Ethernetの導入を検討している(別掲記事「Active Ethernetのメリット」を参照)。しかし、世界各国の大手サービスプロバイダはPONを採用すると考えられる。数あるPONのうち、最終的にどれが本命になるかということについては大きく意見が分かれている。

北米/欧州の通信事業者は、GPON(gigabit PON)を採用している。既存の通信事業者が提供してきた、いわゆる「キャリアクラスの品質」を維持できるからである。NECグループの光ネットワークシステム部門で製品管理ディレクタを務めるRich Moran氏は、「GPONが通信事業者に適している理由は、トラフィックとサービスを厳密に管理できるからだ」という。Moran氏がいる機器部門だけでなく、レーザーや光インターフェースを作っている部門でもGPONを採用している。

GPONでは、光セグメントを共有する加入者数によってデータ転送速度が異なる。それでも、GPONがPONの中で最も速い通信仕様であることは確かだ。

EPON(ethernet PON)の支持者は、EPONのほうが安い上、データ転送速度が1Gビット/秒であるため、ギガビットイーサーネット向けに開発された一部のコンポーネントを利用できるというメリットを強調する。これに対し、GPONの支持者は、コストが多少高くても、GPONのセグメントはEPONのセグメントの倍の加入者数に対応できると反論する。

北米では、Verizon Communications社が提供しているPONネットワークが最大のものである。同社はFiOS(fiber optic service)にGPONの前身であるBPON(broadband PON)技術を適用してトリプルプレイを実現している。チップと機器を調達できしだい、同社はGPONに移行すると思われる。前出のMoran氏は、Verizon社のGPONへの移行時期は2007年になるだろうと予測している。

Verizon社が使っているBPON対応チップの大半は、米BroadLight社が提供している。同社はGPON対応チップを初めて市場に投入した企業である。「インターネットだけならBPONでも十分だ」と、同社のマーケティングディレクタを務めるDan Parsons氏は語る。

現在、Verizon社はFiOSブロードバンドネットワークを通じてインターネットサービスと電話サービスを提供している。映像サービスは、ケーブルテレビに似たオーバーレイネットワーク上のマルチキャストサービスを通じて提供しており、ブロードバンドサービスとは別の周波数を使用している。サービスプロバイダは今後、ビデオの配信方法として、FiOSのようなオーバーレイ方式か、ブロードバンドリンク経由のIPTVか、あるいはその両方のうちのいずれかを選択することになるだろう。オーバーレイであればマルチキャストビデオを、IPTVであればビデオオンデマンドプログラムを提供することが可能になるかもしれない。

1Gビット/秒のPONで最大規模を誇るのがNTTのEPONである。多くの専門家は、日本、中国、韓国がPONの普及を促すと予測している。NTTの場合、日本政府から巨額の助成金を受けて100Mビット/秒のサービスを提供するEPONネットワークを構築した。現時点ではそれほどの帯域幅は必要ないかもしれないが、PONで世界をリードすることは日本にとって重要なことだと識者たちは考えている。Conexant社のNamazi氏は、「日本では、『君の家より、僕の家のほうが速い』という事実が大きな意味を持つ。こうしたことに、かなりのプライドを感じるようだ」と説明する。またInfineon社のHajimusa氏は、「すでに日本の一部のユーザーは、上り10〜15Mビット/秒の回線を利用してインターネットゲームを楽しんでいる」と語る。

NTTは、米Passave社を買収した米PMC-Sierra社からチップを調達している。PMC-Sierra社でFTTH製品ラインマネジャを務めるBabak Samimi氏は、「NTTでは、PONの新規加入者数がDSLの新規加入者数を超えた」と語る。同氏によれば、NTTは四半期ごとにPONの新規加入者を40〜50万世帯ずつ増やしているという。さらに2010年までには、世界中のPON加入者数が5000〜6000万世帯に達し、そのうちの3000万世帯をNTTのユーザーが占めるだろうと同氏は予測する。

NTTはネットワークのほとんどの部分を、地中に埋設するのではなく、電柱架線で展開している。Verizon社のBPONも同じだ。機器の価格が下がってきている中、既存の架空線を利用すれば、PONの展開コストをかなり抑えることができる。Samimi氏によれば、新規加入1世帯当たりのコストは600〜700米ドルに抑えられるという。1000米ドルはかかるとする見方もあるが、それでも、数年前に加入者当たり6500米ドルかかっていたのと比べればずっと安い。ただし、北米では多くの地域で架空線方式が禁止されており、電柱を使った配線の利点を活かすことができない。

すでに日本ではEPONが優勢であるにもかかわらず、GPONの支持者はアジアへの進出を画策している。GPONの支持者は、EPONはセキュリティに関する部分の規定が緩く、複数のベンダーから供給されるチップの相互運用性に問題があると主張する。BroadLight社をはじめとする複数の企業は、最終的には、高い相互運用性を持つGPONが日本市場、さらには中国などのアジア地域に受け入れられるようになると考えている。

これに対しSamimi氏は、「NTTはすでにセキュリティ仕様を追加しているので、EPONでも相互運用性の問題はない。中国でも同じことができる」と反論する。最近、中国でEPONの相互運用性試験が行われたが、GPONとEPONの両市場に参入しているConexant社がその試験に参加した。同社のNamazi氏は、「EPONのネットワーク空間で、多数の企業と問題なく相互接続できた」と述べている。

TI社はまだPON市場への参入を表明していない。しかし、その動向を注意深く見守っている。同社のEckles氏は、「中国はコストが安いことを重視する。最終的には複数のベンダー間で価格競争が起きるような技術を選ぶだろう」と考えている。

拡大するハイブリッド方式

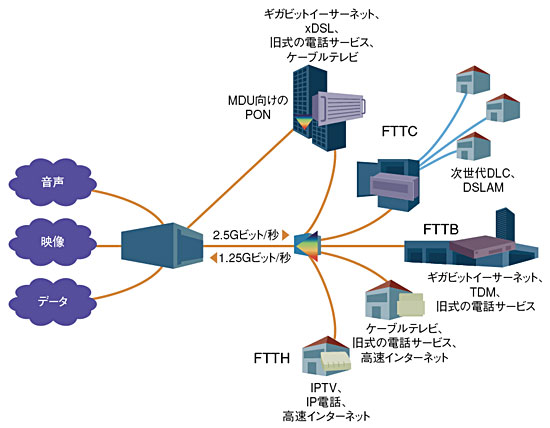

DSL、PONそれぞれについて見てきたが、世界的に見るとこれらを単独で使うのではなく、いくつかの方式を併用したハイブリッドネットワークが広まっている(図2)。例えば、FTTBでは、高層マンションなどのMDU(multiple dwelling unit:集合住宅)の地下に光ファイバが接続される。そのビル内では、個々の加入者は既存の銅線を使ってVDSL2で光ファイバに接続する。FTTNでも同様の方法で個々の家庭に接続する。例えば、独Deutsche Telekom社はこの方式によって、ドイツ主要10都市でトリプルプレイネットワークを展開している。米AT&T社も同様のアプローチをとっている。銅線のみのネットワークよりも、ハイブリッドネットワークでVDSL2を導入している企業のほうが多いかもしれない。

図2 ハイブリッドネットワークの実現形態 FTTxは、通信事業者が個々の家庭までファイバ回線を引くことで構成できるが、DSLその他の技術を用いて加入者までのラストワンマイル接続を行うハイブリッドネットワークでも実現可能である。

ハイブリッドネットワークでは、Verizon社のBPONに見られるような光ファイバのみを使ったビデオオーバーレイネットワークは利用できない。加入者までのラストワンマイルをVDSL2で接続する場合、映像サービスを提供するにはIPTVを使うことになる。

家庭内での接続方式の動向も見逃せない。TI社のEckles氏は次のように述べている。

「通信ネットワークのラストワンマイルは、銅線で引き込むのが一般的だった。現在、テレコム企業はその境界線を家庭内のCPEまで延ばしたいと考えている。ケーブル業界は、DOCSISの規格を策定したときからこのコンセプトを持っていた」。

Conexant社のNamazi氏も同じ意見だ。ただし、「サービスプロバイダは消費者にもっと売り込みたいのだが、サポートの問題を懸念している」とも語る。

Eckles氏もNamazi氏も、テレコム企業による住宅用ゲートウエイの活用計画に言及する。両氏は、サービスプロバイダがIEEE 802.11に準拠したワイヤレスLAN機能やその他のホームネットワーキング機能を組み込んだ装置を消費者に配布し、ビデオ配信、VoIP電話、その他のサービスを提供するようになると見ている。そうしたCPEの使用料を消費者から徴収するサービスプロバイダもあるかもしれないが、この方法で多くのサービスを提供することにより、収益性も向上するだろう。

このような計画が実現されると、サービスプロバイダは、サポートに関するリスクを抱えることになる。しかし、Namazi氏はゲートウエイをSoC(system on chip)上に実装することで、そのリスクをある程度軽減できるはずだと主張する。「ユーザーに受け入れられる品質のサービスを提供するには、そのために十分な機能を統合したゲートウエイを使うのが唯一の方法だ」と同氏は説明する。

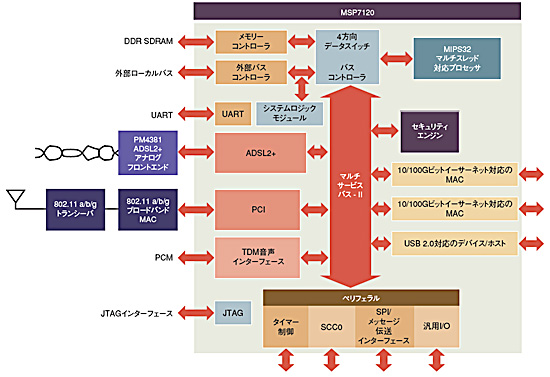

CPEチップベンダーは、ゲートウエイ市場に食指を動かしつつある。例えば、TI社はかなり前からゲートウエイのリファレンスデザインを提供している。最近になって、Broadcom、Conexant、PMC-Sierraの3社もこの市場に参入した。Conexant社はADSL2+対応モデムに「CX9461x」を搭載し、802.11a/b/gとVoIP機能をサポートしている。一方、PMC-Sierra社のゲートウエイプラットフォーム「MSP7100」には802.11対応機能は組み込まれていないが、ADSL2+、VDSL2、PONに対応した3つのモデルのCPEがある(図3)。同様に、Broadcom社の「BCM6358」も802.11対応機能は未搭載だが、802.11n規格案にのっとった新製品「Intensi-fi 802.11」と組み合わせて販売されている。

図3 MSP7120のブロック図 MSP7100シリーズは、住宅用ゲートウエイ向けのプラットフォーム製品である。ADSL機能とVoIP機能が統合されており、802.11などを用いたホームネットワークに接続できる。

事業的には「忍耐」が必要

ここまでに説明した通り、各ネットワーク技術にはそれぞれにメリットと課題がある。いずれにしても、PON市場とVDSL2市場のプレイヤがその投資の見返りを得られるようになるまでには時間がかかるだろう。GPONに期待を寄せる米AMCC(applied micro circuits corporation)社は、PowerPCベースのMAC(media access controller)チップの開発に取り組んでおり、現在はPHY(物理層)チップを提供している。同社でトランスポートグループのマーケティングディレクタを務めるNeal Neslusan氏は次のように語る。

「製品の計画から生産に移るまでに、1年半から3年はかかる。そして市場でシェアを獲得するには、さらに数年を要する」。Neslusan氏がいいたいことは、どの技術が普及するかを今すぐ判断する必要があるということではない。また、市場が確立されるまでに時間がかかると見ているのは同氏だけではない。例えば、Conexant社のNamazi氏も次のように述べている。

「中国は暗号化の規格を修正しようとしている。これでまた、トリプルプレイに対応した環境が普及するまでに、多くの時間を要すことになるだろう」。

進化するDOCSIS

ケーブルをベースとしているMSOであれば、トリプルプレイの問題を解決し、収益を上げられると思われるかもしれない。北米では、大半の家庭がケーブルテレビに加入しており、大手MSOがHDTVに対応したトリプルプレイサービスを提供している。しかしMSOも、ネットワークに独自の機能を追加し、HDTVコンテンツを拡充していくに連れて、さまざまな問題に直面することになるだろう。実際、そうした問題に対処するために、米CableLabs(Cable Television Laboratories)社は、DOCSIS(data over cable service inter-face specification)2.0/3.0という新仕様の採用を発表している。

MSO業界では、既存の製品にQoS(quality of service)機能を追加するために、DOCSIS 1.1対応のケーブルモデムが広く使われてきた。DCCSIS 1.1からDOCSIS 2.0に移行すれば、上りの通信をより高速化してインターネットゲームなどのアプリケーションを楽しむことができる。さらに、DOCSIS 3.0では、複数のチャンネルを束ねて通信するチャンネルボンディングが可能になる。これにより、上り/下りともにデータ通信速度をさらに高めることができる。

ケーブルモデムの世界では、EMTA(embedded multimedia terminal adapters)が大きなトレンドとなっている。EMTAは、従来のケーブルモデム機能にアプリケーションプロセッサ機能とVoIP対応機能を加えたもので、音声通話を標準でサポートする。ケーブルモデム市場ではBroadcom社とTI社が優位に立っているが、TI社はEMTAの導入を進めているし、音声サービスを提供したいMSOも同様の展開を狙っている。

TI社のEckles氏は、「すべてのセットトップボックスにDOCSISに対応した機能が要求されるようになれば、ケーブル市場はさらに拡大する」と述べた。また、「DSG(DOCSIS settop gateway)構想が次世代の限定受信方式システム(CAS:conditional access system)の鍵となる」と同氏は考えている。

ケーブルにおける最大の問題は、どのようにしてより多くのコンテンツ(HDTVコンテンツ)を処理するかということだ。テレコム企業がIPTVに移行すれば、MSOもそれに追随する可能性がある。しかし、そのような動きが広まれば、少なくともIPTVチャンネルの受信では、DOCSISに対応したケーブルカードは使われなくなるだろう。現状、ケーブルのユーザーはテレビやマルチメディアパソコンにケーブルカードモジュールを追加することにより、デジタルテレビ放送を視聴できる。そのため、IPTVへの移行は、一部の加入者の怒りを買うことになるだろう。

PONの種類は多すぎる?

一言でPONといっても、実際にはさまざまな規格が存在する。ワイヤレスLANや超広帯域ネットワークの規格で見られたように、競合する規格団体がそれぞれに異なるPON技術を発表し、世界中のベンダーがそれぞれに異なるシナリオで各技術を採用している。ここでは、代表的なPON規格を簡単に紹介しておく。

・BPON

BPONは、ITU-T G.983で定義されている。BPON規格の大部分はATM(asyn-chronous transfer mode)転送プロトコルに基づくAPON(ATM PON)と同じだが、データ転送速度がAPONより速い。BPONは非対称方式であり、下り622Mビット/秒、上り155Mビット/秒のデータ転送速度を実現する。

・EPON/GE-PON

IEEE 802.3ah規格で定義されているのが、EPONとGE-PON(gigabit ethernet PON)である。名前が示すとおり、EPONではネイティブのイーサーネットトラフィックをそのまま伝送する。対称方式で1Gビット/秒のサービスを提供する。

・GPON

GPONは、ITU-T G.984で定義されている規格である。GPONでは、同規格で定義されているGEM(generic encapsulation method)変換レイヤを利用し、ATM、TDM(time division multiplexing)、イーサーネットを含むさまざまなレイヤ2プロトコルをサポートする。下り2.5Gビット/秒、上り1.25Gビット/秒の非対称サービスを提供する。

Active Ethernetのメリット

現在、北米の光ネットワークのほとんどは、Active Ethernetをベースとして構成されている。「Active」という名前が、「Passive」なPONとの違いを端的に表している。PONでは、複数の加入者が1つのファイバセグメントの帯域幅を共有する。一方、Active Ethernetは典型的なオフィスネットワークに似たもので、各ノードが中央のスイッチに接続するかたちをとる。また、PONではパッシブスプリッタによって各加入者に対してファイバを分岐させるのに対し、Active Ethernetでは各加入者に専用のファイバが必要となる。

当然のことながら、各ユーザーが占有できる帯域幅はPONよりActive Ethernetのほうが広い。しかしPONの支持者は、「Passiveなトポロジのほうが安上がりだ」と主張する。PONの場合、サービスプロバイダ側に必要となるのは光ネットワーク機器だけであり、共有されるファイバの敷設も容易である。そのため、世界の大手サービスプロバイダの大半は、何らかのかたちのPON技術を採用しようとしている。

これに対し、Active Ethernetの支持者は、光ネットワーク機器の価格が低下しているので、PONとのコスト差はほとんどないと主張する。Active Ethernetは、FTTHが導入されている新興住宅地域や、FTTHを展開している地方自治体、さらには大手テレコム企業と競争するためにFTTHを展開しようとしている一部のCLEC(competitive local exchange carriers:新興の地域電話企業)の間で広まりつつある。

Active Ethernetであれば、遠隔の住宅地にも展開できるというメリットがある。そのため、Active Ethernetは小さな町村の地方自治体にとって都合が良いものだといえる。一般に、地方自治体はFTTHを介したトリプルプレイサービスの提供を第三者に委託する。そして、第三者が上げた収益の何パーセントかを地方自治体が受け取る。このようなシナリオでは、第三者のサービスプロバイダにとっても、PONよりActive Ethernetのほうが魅力的である。Active Ethernetであれば、各加入者に専用の帯域幅、つまりは信頼性の高いネットワーク環境を提供できるというメリットもあるからだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.