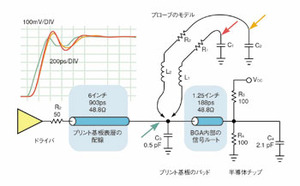

前回(2007年2月号)、高速デジタル伝送系では、ステップ応答による評価が適切であると述べた。その際、2.5Gビット/秒のデジタル伝送系のステップ応答特性の例を示したが、それはBGA(ball grid array)パッケージのデシリアライザ入力端子に近接した差動信号パターン(プリント基板パターン)における信号を差動プローブにより計測したものだった。計測の対象とした信号は、光ファイバ受信機(O/Eモジュール)の出力から、長さ約6インチ(152mm)のプリント基板表層のパターンを経由して来たものである。

その際に用いた評価系を図1に示した。この図では差動回路の相補対の片側を省略し、シングルエンド回路として表している。コンデンサC3は、表面実装BGAパッケージのはんだ付け用パッド/ボールに付随する容量を表す。BGAデバイスに入力した信号は、その内部で長さ1.25インチ(31.75mm)のパッケージ基板を経由し、シリコンチップ内の終端抵抗R3、R4と受信回路の入力コンデンサC4に至る。

この計測系において、プローブを使用することは信号波形の計測結果に影響しないのであろうか。この点を明らかにするために、筆者はまず初めに1個のプローブで計測を行い、次にもう1つのプローブを計測ポイントにつないで計測してみた。

図1に示した2つのプローブのモデルは、各差動プローブの相補対のうち片方をモデル化したものである。各プローブは3つの要素から成る。プローブ1を例にとると、まずインダクタL1の値は、プローブ端子の形状とサイズから決まる。抵抗R1は内部共振をダンピングするためのもので、高級なプローブの多くはこのような抵抗性の特性を有している。コンデンサC1は、プローブの全入力容量に相当する。C1における電圧が、プローブ1による計測値となる。一方、プローブ2ではC2における電圧が計測値となる。なお、このプローブのモデルは、メーカーによっては異なることもある。

さて、プローブ1のみを使用した場合の測定結果は、図1の赤いプロットのようになった。次に、プローブ2も接続してみた。それにより、測定結果は図のオレンジ色のプロットのように変化した。このことから、2つ目のプローブの使用により、計測結果が変化する(言い換えれば、C1、C2に現われる電圧が変化する)ことが分かった。つまり、プローブが回路の負荷になり、計測結果を変化させるのである。

では、コンデンサC3における本来(プローブを使用しない場合)の信号を評価するにはどうすればよいのか。

この問題の解決には、シミュレーションを利用することができる。実測とシミュレーションの結果を相互に比較照合することにより、実測に伴う多くの問題点を解消することが可能になる。例えば、実際にプローブを使用して得られた結果と、プローブのモデルを使ってシミュレーションした結果が一致するようモデリングの精度を向上させるのだ。両者の関係を明確にし、その関係をシミュレーションに盛り込めば、シミュレーション結果(図の緑色プロット)がプローブなしの場合の真の信号波形であると判断できる。

<筆者紹介>

Howard Johnson

Howard Johnson氏はSignal Consultingの学術博士。Oxford大学などで、デジタル・エンジニアを対象にしたテクニカル・ワークショップを頻繁に開催している。ご意見は次のアドレスまで。 www.sigcon.comまたはhowie03@sigcon.com。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.