レールツーレールアンプの出力限界:Baker's Best

単電源のレールツーレールオペアンプの出力は、多くの場合、厳密にいえばレールツーレールとはならない。今回は、単電源のオペアンプを使用する際、どのような点に注意すべきかを説明する。

単電源のレールツーレールオペアンプの出力は、多くの場合、厳密にいえばレールツーレールとはならない。また、出力が正負のレール(単電源の場合、デバイスの電源電圧とグラウンド)に近づくと、リニアリティも劣化する。単電源のオペアンプにおいて、リニアな動作が得られる出力電圧範囲は、正負のレールから見てそれぞれ50mV〜300mV程度内側に入った部分までとなる。「単電源動作で、レールツーレール出力」をうたい文句とする製品があるが、この表現は性能保証の観点からは問題があるといえよう。

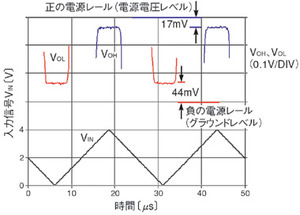

図1は単電源オペアンプの出力限界を示した典型的な例であり、実際の出力がどの程度レールまで迫るかを表している。図の通り、オペアンプの出力はいずれのレールにも達していない。また、出力限界に達するかなり前からリニアリティの劣化が生じている。

オペアンプの出力がリニアリティを維持し得る出力電圧範囲は、開ループゲイン特性を規定する際の出力電圧の条件に対応付けられる。開ループゲインはdBを単位とし、出力電圧と入力電圧の比で表す。開ループゲインを規定する際に用いる最大出力電圧をVH、最小出力電圧をVLとすると、リニアリティが保証される範囲もVLからVHまでとなる。ただし、リニアリティは劣化するものの、到達可能な電圧範囲はもう少し広い。つまり、到達可能な最大出力電圧をVOH、最小出力電圧をVOLとすると、VHはVOHより低く、VLはVOLより高い。

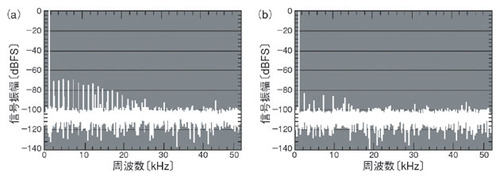

オペアンプ出力のリニアリティがレールに近づくかなり前から劣化するという問題は、例えば、オペアンプ出力をA-D変換する際などに顕著に現れる。図2に示す周波数スペクトルは、1kHzのアナログ正弦波信号を5V単電源のCMOSオペアンプで増幅し、それをA-D変換して得られた出力をFFT(fast fourier transform:高速フーリエ変換)によって分析した結果だ。オペアンプの仕様は、閉ループでの帯域幅が3MHz、スルーレートが2.3V/μsである(いれずれも標準値)。また、最小出力電圧VOLは15mV、最大出力電圧VOLは電源電圧−20mVだ。

図2 オペアンプ出力をA-D変換した結果の周波数スペクトル この例では、オペアンプ出力の振幅は、レールに対して(a)で140mV、(b)で272mV内側までのレベルとしている。A-D変換器としては12ビット、100キロサンプル/秒の逐次比較型のものを使用した。

図2(a)は、オペアンプの出力振幅電圧を140mVから4.86Vの範囲とした場合の結果である。つまり、出力電圧振幅はレールに対しそれぞれ140mV内側までとしている。2、3、4kHzなどのポイントに認められる顕著な高調波は、オペアンプのリニアリティが劣化していることによって、出力波形に歪(ひずみ)が生じたことを表す。出力信号範囲をレールから272mV内側までとすると、図2(b)のように、歪はA-D変換に起因する成分だけに抑えられる。

単電源のオペアンプを使用するに当たってはデータシートを詳細にチェックしたい。出力可能な電圧範囲を確認するとともに、リニアリティが確保される範囲についても併せてチェックしておくべきだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.