USB3.0は高速化のほかに何が変わる? 2.0との比較:イベントレポート〜ESEC 2009〜(2/2 ページ)

2009年5月13日から15日の3日間、東京ビッグサイトで開催された国内最大規模の組み込み関連展示会「第12回 組込みシステム開発技術展(ESEC2009)」。本稿では東陽テクニカブースで行われていた「USB3.0」に関するプレゼンテーションの模様を中心にお伝えする。

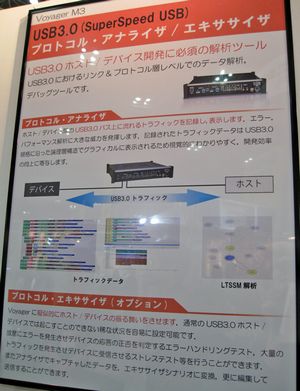

USB3.0対応のプロトコルアナライザ/エキササイザ

ここからは、東陽テクニカブースで展示されていたUSB3.0対応のプロトコルアナライザを紹介する。これは、論理層とプロトコル層のデバッグツールであり、USBのホストとデバイスの間に入り、双方をつないでいるバス上のトラフィックを記録、解析、表示する。

「どういうパケットが流れているか、またエラーが発生したときに、そのエラーがどのタイミングで発生しているか、ということを解析し、表示します」(会場の説明員)

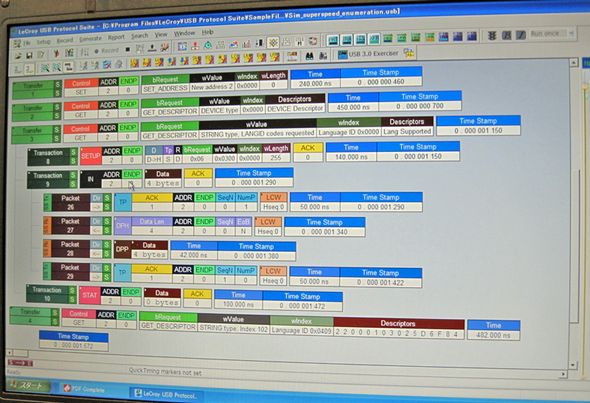

画像7は実際のデータをキャプチャした画面となる。アナライザの接続口に、USB3.0準拠のケーブルをつなぎ、デバイスとのデータ伝送間にキャプチャボタンを押すと、音声を録音するような感覚で、流れるデータを記録できるという。

記録が終了すると、解析されたデータ表示される。どういうパケットが流れているか、例えば画像では、アップという種類のパケットがホストからデバイス方向に向けって流れているということが分かる。

「どういう方向にデータが流れているとか、どういう内容のパケットが流れているとか、どういうアドレスに対してデータが流れているか、というようなパケットの中身に含まれるデータが0、1のように人間がぱっと見て分からないような表示ではなく、USB3.0の規格に沿った表現で、画面に出てくるというのが大きな特徴です」(会場の説明員)

すでに20台弱の販売実績があり、半導体メーカーが多いとのこと。今後はUSB3.0のコンプライアンステスト項目などの機能を追加していくという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.