ΔΣ変調方式や逐次比較方式のA-Dコンバータは、高い精度が要求されるシステムで利用される。そうしたシステムでは、A-Dコンバータの駆動用(入力部)オペアンプに対して高い性能が求められる。その性能の1つが、十分なレールツーレール入力特性だ。この特性に劣るオペアンプを使用すると、システムの動作/性能に制約が生じてしまうのである。そして、オペアンプにレールツーレール入力特性を持たせるためには、電源電圧に近いレベルの入力に対する歪(ひずみ)が極力小さくなるよう、オペアンプ内部の回路を設計することが基本となる。

単電源で動作するオペアンプの開発は、1970年代に始まった。入力段には1つのトランジスタ対を使用した差動回路(以下、単純差動回路)が用いられていたが、それでもある程度のコモンモード入力電圧を許容できた。その後、第2の差動回路を追加した相補型の差動回路方式が開発された*1)。この方式は、2組のトランジスタ対で構成した差動回路により、コモンモード入力電圧を分担してカバーすることでレールツーレール入力に対応しようというものだ。しかし、若干の歪が生じるため、レールツーレールの全範囲にわたるコモンモード入力電圧を扱う高精度のシステムには十分なものではなかった。

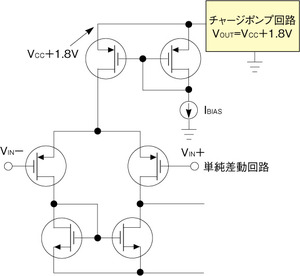

この問題は、他分野から回路技術を転用することによって解決された。それは、広く知られていたチャージポンプ技術を適用するという方法である。それにより、単純差動回路の電源電圧が、オペアンプ本体に給電される電源電圧よりも高くなるよう構成したのだ(図1)。また、チャージポンプを用いる場合、スイッチングノイズが問題になる。それについては、チャージポンプのスイッチング周波数をオペアンプの帯域よりも高く設定することで、スイッチングノイズがオペアンプの熱雑音より小さく抑えられるようになっている。

一般に、チャージポンプと単純差動回路を組み合わせたオペアンプでは、チャージポンプを使わない方式よりも、CMRR(同相信号除去比)が20〜30dB改善する。この特徴は、バッファアンプを構成する際のメリットとなる。また、オペアンプのTHD(全高調波歪率)は1/10以下程度になることが見込める。

上述したような特徴から、この方式のオペアンプを高精度なA-Dコンバータの駆動回路として利用すれば、性能の高いシステムを構成することができる。一例として、オペアンプをバッファアンプ構成とし、A-Dコンバータの入力部に使用するシステムのTHDについて考えてみよう。システムとしてのTHDSYSTEMは、オペアンプとA-DコンバータのTHDの2乗和平方根となり、次式で表せる。

ここで、THDADCはA-DコンバータのTHD、THDOPAはオペアンプのTHDである(いずれも、単位はdB)。例えば、相補型の差動入力回路を持つオペアンプのTHDが0.004%で、THDが−99dBの16ビットA-Dコンバータをそのオペアンプで駆動するとしたら、システムとしてのTHDは−88dBになる。一方、チャージポンプを利用したオペアンプを使用し、そのTHDが0.0004%であるとすると、システムとしてのTHDは−98dBを確保できる。

<筆者紹介>

Bonnie Baker

Bonnie Baker氏は「A Baker's Dozen: Real Analog Solutions for Digital Designers」の著書などがある。Baker氏へのご意見は、次のメールアドレスまで。bonnie@ti.com

脚注

※1…『オペアンプ回路のTHD+N』(Bonnie Baker、EDN Japan 2009年8月号、p.26)

※2…"OPA365, OPA2365 2.2V, 50MHz, Low-Noise, Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifiers," Texas Instruments, June 2006

※3…"OPA333, OPA2333 1.8V, microPower CMOS Operational Amplifiers, Zero-Drift Series," Texas Instruments, March 2006

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.