医療用撮像機器の開発コスト低減:「垂直統合」からの脱却で実現する

かつて、CT装置などの医療用撮像機器は、医療機器メーカー自身が膨大なコストをかけて開発する垂直統合型モデルの製品であった。しかし、最近になって、医療用撮像機器の撮像機能を構成する個々のシステムやICの開発を、サブシステムサプライヤや半導体メーカーなどに任せることにより、研究開発コストを低減する取り組みが始まっている。

莫大な研究開発コスト

医療用撮像機器は、その機能を実現するために、さまざまな技術を用いて構成されている。

例えば、CT(Computerized Tomography:コンピュータ断層撮影)装置では、X線のエネルギーを吸収して蛍光を発するX線シンチレータが用いられている。これを開発するには、希土類材料に関する高い水準の知識が要求される。また、X線シンチレータが発する蛍光のエネルギーを広いダイナミックレンジで計測するには、アナログの測定データを高精度でデジタル信号に変換するための電子回路技術が必要となる。加えて、X線シンチレータから得られる膨大な量のデータを処理するためには、カスタマイズされたストレージシステムやインターフェース技術も要する。さらに、これらのデータを、医療行為を行う際に用いるタイプの画像に変換するには、複雑なソフトウエアアルゴリズムが必須である。なお、それらの画像を用いて診断を行うには、放射線工学や音響工学、医療撮像などに関する専門知識を医師が習得していなければならない。

このようなさまざまな分野の技術を組み合わせて、垂直統合型のモデルによって医療用撮像機器を開発するには、大企業でなければ出資できないような莫大な研究開発コストが必要だった。実際に、医療用撮像機器の代表的なメーカーと言えば、ドイツSiemens社、オランダPhilips社、米General Electrics社傘下の米GE Healthcare社、東芝傘下の東芝メディカルシステムズなど、世界的な大企業もしくはその子会社が名を連ねている。

しかし、現在では、ほかの電子機器で見られるように、医療用撮像機器においても価格性能比が重視されるようになっている。医療用機器メーカーは、他社にない機能を実現できるような競争力のある技術の開発には引き続き投資を行っている。その一方で、必ずしも製品の差異化の要素にはならなくなった撮像機能については、半導体メーカーやサブシステムサプライヤに研究開発を委託するようになった。それにより、研究開発コストの効率化を図る方針を打ち出しているのである。そして、開発の委託を受けた企業は、その成果を、委託元の医療用機器メーカーだけでなく、医療用機器業界全体に展開する。このようにすることで、開発コストの回収が容易になるわけだ。

ASICをFPGAに置き換え

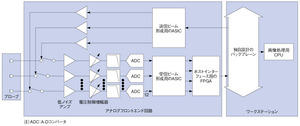

超音波を用いる医療用撮像機器(以下、超音波撮像機器)市場の進展は、上述したような取り組みがいかに効果的であったかを物語る教訓的な事例だ。図1に示したのは、約10年前に開発された超音波撮像機器の機能ブロック図である。同機器は、64個〜256個の超音波プローブを使用しており、各プローブにはそれぞれ圧電変換器が搭載されていた。また、各プローブは、マイクロ同軸ケーブルを1本ずつ使ってコンソールに接続されていた。

これらの超音波プローブから得られた測定データを画像に変換するには、利得や遅延を整合させるためのビームフォーミング(ビーム形成)用のASICが必要であった。数十ギガバイト/秒(GB/s)から数百GB/sもの処理能力が必要となるビーム形成のデータ処理に対応するには、ASICを開発するほかなかったのである。そして、医療用機器メーカーは、このASICと個別部品などで構成していたアナログフロントエンド回路を、秘中の秘としてブラックボックス化した。また、超音波の測定データに関する表示をブラウン管ディスプレイ上で行うような医療用機器が登場し始めたころから独自に開発していた、アナログフロントエンド回路とワークステーションを接続するインターフェースやバックプレーンをそのまま適用していた。

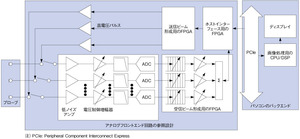

しかし、この10年の間に、超音波撮像機器は大幅な進化を遂げた。機器が表示する画像だけを見ると、何も変わっていないようにも思えるが、アナログフロントエンド回路に使用されているデバイスはまったく異なっている(図2)。現在、医療用機器メーカーは、プローブのように設計/製造が労働集約的なものとなる部品についてはODM(Original Design Manufacturer)に任せている。また、半導体メーカーは、医療用機器に用いられる撮像技術が成熟するのに伴って、従来はブラックボックスだったアナログフロントエンド回路の仕様に対する理解を深めつつある。

実際に、いくつかの半導体メーカーが、超音波撮像機器市場向けに32チャンネル分の処理が行える機能を集積したアナログフロントエンドIC/モジュールを提供できるようになっている。2008年の中ごろ以降、同市場に投入されたアナログICおよびミックスドシグナルICの数は10製品以上になった。

ASICを用いていたビーム形成の処理についても、コスト削減の取り組みが進められている。医療用機器メーカーも、0.18μmプロセスまでであれば、ビーム形成のデジタル信号処理に用いるASICのNRE(Non-Recurring Engineering:非反復エンジニアリング)コストを許容することができた。このようなICを設計する際には、分解能が8ビット〜10ビットのA-Dコンバータやミックスドシグナル処理回路を集積化できることも利点となっていた。

しかし、組織ハーモニックイメージング(Tissue Harmonic Imaging:THI)やカラードップラー法(Color Doppler Imaging:CDI)のような最新の撮像技術を実現するためには、より微細なプロセスを適用したASICが必要になる。そのような微細プロセスを用いたASICは、従来とは異なり、開発コストが見合わなくなってしまうのだ。その上、最新の撮像技術を利用するには、12ビット以上というより高い分解能を持つA-Dコンバータを集積する必要があるが、それも容易なことではない。

これらの問題により、医療用機器メーカーは、デジタル信号を処理する機能をFPGAで実現する方針に変更しつつある。FPGAベンダー各社は、45nm〜40nmプロセスを用いた製品を量産しており、28nmプロセスを用いた製品を発表している企業もある。それらの製品は、0.18μmプロセスを用いたASICと比べて数倍大きなゲート集積度を備えている。これを利用すれば、アナログフロントエンド回路に用いるASICを開発する際に要していた6カ月を超える設計期間や数十万米ドルもの開発費が不要になるのだ。

アナログフロントエンド回路に費やしていた開発コストをほかの機能の開発に振り向けたことにより、超音波撮像機器の応用範囲は広がっている。従来は適用が難しかった乳がん検査や外科手術の誘導、心電計などの用途にも利用できるようになっている。また、救急治療室や救急車搭載機器向けの新しい形状の製品も登場している。これらのように、よりニッチな領域に焦点を合わせた製品を医療用機器メーカーが開発できるようになったのは、半導体メーカーやサブシステムサプライヤの努力によるところが大きい。

データ圧縮機能の組み込み

CT装置についても、超音波撮像機器と同様のアプローチによって研究開発コストを低減するための取り組みが進められている。

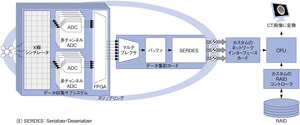

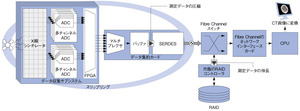

CT装置では、X線シンチレータから得られる測定データをアナログフロントエンド回路で変換/統合した後、ワークステーションに転送してCT画像に変換する。従来のCT装置では、これらのデータを、カスタム開発したプロトコルとネットワークインターフェースカードを用いて転送していた。

また、ワークステーション上におけるCT画像への変換速度がデータの転送速度よりも遅いことから、転送したデータをカスタム開発したRAID(Redundant Array of Independent Disk)システムによってバッファリングする必要があった(図3)。ワークステーションにおけるCT画像への変換速度は、30秒間分の撮像データの場合で2分〜5分もかかるのである。

CT装置で撮像したデータをリアルタイムでワークステーションに転送するには、高速のデータ転送速度を実現する必要がある。また、高速で転送した撮像データをワークステーション側でバッファリングするには、ハードウエアをカスタム開発しなければならない。

例えば、X線シンチレータの検出器の数が1000個で、検出器1個当たりの測定分解能が16ビット、サンプリング速度が10キロサンプル/秒(kSPS)のCT装置を使って、合計64枚の断層写真を撮影する場合を想定しよう。この場合、データ転送速度として1280メガバイト/秒(MB/s)が必要になる。しかし、これは、現時点では最高速度が800MB/sである市販のRAIDコントローラの処理速度を上回っている。

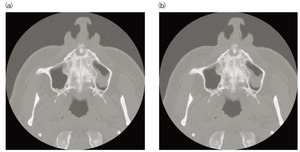

このギャップを、ソフトウエア技術で解決するための取り組みが進められている。例を挙げると、GE Healthcare社、米Samplify Systems社および米Stanford大学は、CT装置が収集した生データを1/3〜1/4の容量に圧縮した後、ワークステーション側で伸長する技術を発表している*1)。写真1に示したのは、生データを用いたCT画像と、1/3に圧縮したデータを用いたCT画像である。Stanford大学のある放射線学者に試してもらったところ、彼は、400枚以上のCT画像について、生データを用いたものと圧縮データを用いたものを区別することはできなかった。

トランスペアレントに機能を追加

もし、CT装置のスリップリング(静止体から回転体に対して電力と電気信号を伝達するためのシステム)にこのデータ圧縮機能を組み込むことができれば、スリップリング以外のCTシステムに対して圧縮系の存在が見えない(トランスペアレントな)状態になる。つまり、既存のスリップリングを、データ圧縮機能を組み込んだ新しいスリップリングに容易に置き換えられるようになるわけだ。

さらに、ワークステーション側のネットワークインターフェースカードに、Fibre ChannelやInfiniBandなどの標準的な技術を利用することもできる。カスタム仕様ではない一般的なRAIDシステムを、ワークステーションに外付けして使用することも可能だ(図4)。もちろん、標準的なハードウエアを利用できるということは、コスト低減も実現できるということを意味する。

加えて、CT画像の変換速度がデータ転送速度より数倍遅いことを利用すれば、RAIDシステム上にデータの伸長機能を実装することも可能になる。この手法を用いることで、データの伸長機能の組み込みを、ワークステーションに搭載されているCT画像への変換ソフトウエアに対してトランスペアレントな状態で実現できる。

脚注

※1…Wegener, Albert; Naveen Chandra; Yi Ling; Robert Senzig; and Robert Herfkens, "Real-time compression of raw computed tomography data: technology, architecture, and benefits," Proceedings of the SPIE Medical Imaging Conference, Volume 7258, p.7258H, March 2009, www.samplify.com/ct

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.