蛍光灯の光は最もありふれた身近なエネルギー源。これを無駄にするのはもったいない――。ロームは、現在開発を進めている色素増感太陽電池(色素増感型光電変換デバイス)を「TECHNO-FRONTIER 2011」(2011年7月20日〜22日、東京ビッグサイト)に出品した。

色素増感型光電変換デバイスは、窓から入ってくる太陽光や蛍光灯の光を、電気エネルギーに変換するハーベスタ(発電素子)である。同社は、2年ほど前から展示会などで光電変換デバイスを開発していることを広く紹介していた。

これまでとの違いは、変換効率が大幅に向上したこと。「効率改善の取り組みを継続することで、変換効率は1000lx(ルクス)照射時に46.8μW/cm2にまで向上した。室内をターゲットにした色素増感型光電変換デバイスとして、業界最高の効率だ」(同社担当者)という。2009年10月に開催された「CEATEC 2009」のときには、「5mm角の素子を用いたとき、3330lxの蛍光灯下での変換効率は20.25%である」と説明していた。

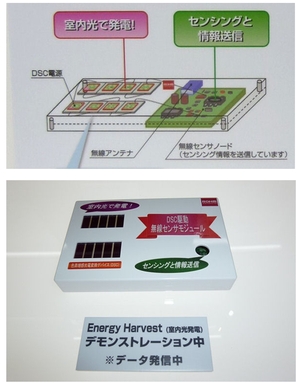

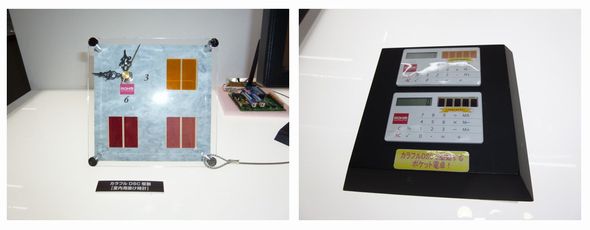

光を電気エネルギーに変換するデバイスとしては、結晶系太陽電池やアモルファスシリコン太陽電池もある。ただ、「室内環境では、吸収スペクトルの観点で色素増感型光電変換デバイスが最適だ」(同担当者)という。会場では実際に、ZigBee方式を採用した無線通信モジュールと温度センサーの動力源として、開発中の色素増感型光電変換デバイスを使ったデモを見せていた(図1、図2)。

データ送信時の無線通信モジュールの消費電力は、60mW程度。これに対して、デモ環境における光電変換デバイスの出力電圧は3.5V、出力電流は数十μAとわずかなので、そのままでは無線通信モジュールを動かすことはできない。そこで、キャパシタに一時的にエネルギーを蓄え、無線通信モジュールを動かしていた。同社は、環境発電用のキャパシタの開発も進めている。

「2011年に入って、ワイヤレスセンサーネットの動力源に、当社の光電変換デバイスを使いたいという引き合いが多くきている。充電できないタイプの電池(一次電池)を不要にすることが、ワイヤレスセンサーネットワークを普及させるための起爆剤になるはずだ」(同担当者)という。現在はまだ開発途上だが、今後、量産体制を整え、2012年にはパイロット製造ラインでの生産を始める見通しである。

0.7V駆動の充電LSI

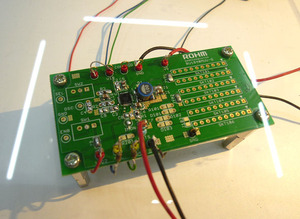

環境中のエネルギーを有効に活用するという観点ではこの他、2〜4セルの太陽電池パネルを対象にした充電LSI「BU1840MUV」を展示していた(図3)。太陽電池パネルを搭載した携帯電話機やオーディオ機器、ポータブル充電器といったモバイル機器を対象にした品種である。

特徴は、0.7Vと低い電圧から昇圧動作を始められること。このわずかな入力電圧を、3.7Vまたは5Vに昇圧して出力する。3.7V出力はリチウムイオン二次電池の充電、5V出力はUSB端子を介した出力を想定した電圧値である。太陽電池パネルを2セル直列に接続すると、出力電圧は1.2〜1.4Vになる。充電LSIの入力電圧の最小値が0.7Vと小さければ、パネルに陰ができて太陽電池パネルの出力電圧が低下しても、十分に対応できる。

特殊な製造プロセスを採用せずに、0.7V駆動、実力値としては0.3Vから動作する充電LISを実現したことも特徴に挙げる。一般に、低電圧駆動のICを製造する際には、低電圧でトランジスタを駆動できる特殊なプロセスを採用する。これに対してロームは、通常のCMOSプロセスに低電圧駆動のトランジスタのオプションを付け加えた製造プロセスで、0.3V駆動を実現したと主張する。「製造コストを通常のCMOSプロセスとほとんど同じにできる」(同社の担当者)。

日射強度の変動や遮光、温度変化などによる太陽電池パネルの出力電力の変動を補正し、出力電力をその時々の状況に応じて最大化する「MPPT(Maximum Power Point Tracking)機能」も搭載した。充電LSIの最大出力は、2セルの太陽光パネルを接続したときに1.5W、4セル時に3.5Wである。

一般に、出力電圧を高めるために、多セルの太陽光パネルを直列に接続して使うケースが多い。ただ、モバイル機器用においては設置面積が限られているため、それぞれのセルの面積が小さくなってしまう。いずれかのセルが利用者の指などですべて隠れてしまうと、最悪の場合、発電できなくなってしまう。そこで同社は、セル数を少なくしたモバイル機器向け太陽光パネルシステムを提案した。「当社の充電LSIを使えば、2セルにまで減らしても、リチウムイオン二次電池を充電できる」(同担当者)。

(前川 慎光)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.