光学式エンコーダの動作原理と特徴 〜「透過型」と「反射型」〜:エンコーダの基礎から応用(2)(3/5 ページ)

ひと言でエンコーダと言っても、幾つかの動作原理や出力形態があります。今回は、光学式と磁気/電気誘導式という2つの方式のうち、光学式エンコーダに注目し、基本的な動作原理や構成、使用するときに知っておくべき事柄を解説します。

原理に起因した幾つかの弱点

今まで説明した基本的なエンコーダの構造は、非常にシンプルであるため異なる分解能の品種を製造しようとしたとき、コードホイールの分割数を変更するだけで、360分割から720分割、3600分割と容易に分解能を高められるという特徴があります。

ただ一方で、スリット幅とスリット間隔が一定のため、コードホイールの外径が大きくなってしまうという欠点もあります。これを防ぐには、スリット幅とスリット間隔を狭めつつ、受光素子の幅もそれに合わせる必要がある点に注意してください。高分解能化が容易であるという反面、1スリットに対して1つの受光素子を使用したエンコーダは、受光面積が小さく出力電流が低いために、一般的に下記の弱点があります。

- 受光素子の表面が汚れたときの出力変化が大きい

- 発光素子と受光素子の距離変化に対する影響を受けやすくなる

- 温度変化や電気的な雑音、外乱光に対する影響を受けやすくなる

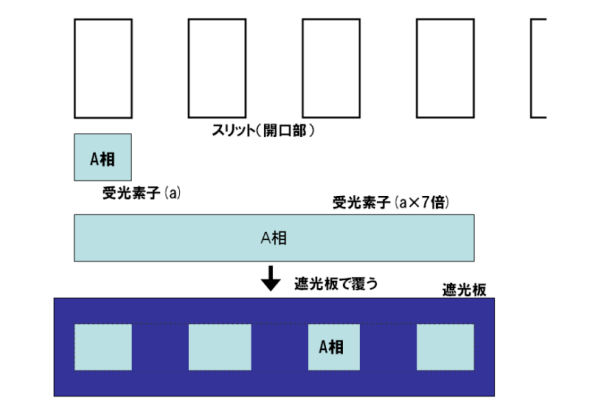

このような弱点を補うべく、大きな受光素子を配置して受光面積を増やす方法があります(図7)。受光素子上にコードホイールと同じスリット幅、スリット間隔を作り込んだ「スリット板」を配置して面積を増大させ、出力電流を増やすという方法です。この手法では、スリット板をコードホイールと一緒に交換することで、さまざまな分解能に対応させることができます。

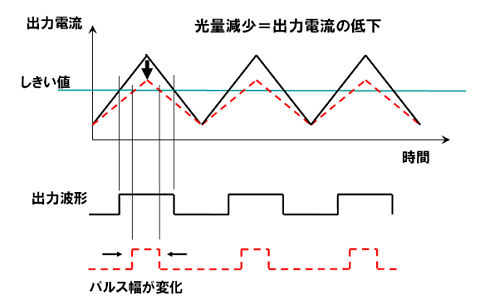

ただし、大きな受光素子を使用するため配置面積も増えますので、A相、B相またはZ相用を取り付けることを考慮すると、小型化が難しくなってしまいます。加えて、出力電流(三角波波形)に対してしきい値を設定し、コンパレータで処理してパルス波形を生成しているため、1つの受光素子だけを使っていると出力電流の波高値が変わるとコンパレータで処理したパルス幅が変わってしまいます。結果、出力パルス精度が大きく変わってしまうという問題も発生します(図8)。

この他の対策として、受光素子の表面が汚れたときの出力変化や外乱光による影響を排除するには、発光素子、受光素子、コードホイールといった全体を覆うようなカバーが必要です。発光素子と受光素子の距離変化に対する影響に対しては、素子間の距離(ギャップ)変動を抑えるために、コードホイールが付いているシャフトをベアリングなどで固定する方法があります。温度変化に対しては、温度補正回路を追加したり、使用温度範囲に気を配る必要があります。

最後に、電気的な雑音に対しては雑音除去回路や雑音抑制用の部品を周辺回路に追加することで対処できますが、周辺回路が複雑になったり、部品が増えたりしてしまい、小型化や軽量化、利便性の観点で制限が生まれてしまいます。

弱点を克服した独自手法も

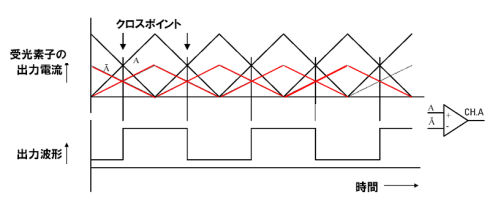

前述の通り、1スリットに対して1つの受光素子を使用したエンコーダの弱点はさまざまな工夫で対処することができますが、どうしても新たな回路や部品、機構が必要になります。この課題を解消するために当社(アバゴ・テクノロジー)では、「マルチフォトディテクタアレイ方式」を提案しています(図9)。この方式では、1つのスリット間隔の間に4つの独立した受光素子が配置されています。このスリット間隔を360度と置き換えると、4つの受光素子は90度ずれていることになります。

このような構成を採ることで、なぜ1スリットに対して1つの受光素子を使用したエンコーダの弱点に対処できるのか、詳しく説明しましょう。まず、A相用の受光素子(A)とB相用の受光素子(B)は90度ずれて配置されているので、コードホイール側にA相用、B相用のスリットを形成しなくても、1つのスリットを使ってA相出力と(位相が90度ずれた)B相出力を取り出せます。

次に、A相用受光素子(A)から180度ずれた位置にある受光素子(A−)を使えば、図9のように位相が反転した(位相が180度ずれた)信号が得られます。そうすることで、図9のクロスポイント(X点)を作れますので、このポイントをしきい値に設定してシミュットトリガ付きコンパレータを使い、エンコーダ出力(方形波)を取り出すことができます。1つのスリット間隔の間に配置した4つの独立した受光素子を1組としてそれが複数ありますので、それぞれの組にある(A)や(B)、(A−)や(B−)が系統ごとに接続されています。従って、受光素子の出力電流が全て合算された状態で、ある電流値が最終的に出力されます。

ここで、受光素子の表面が汚れたり、発光素子と受光素子の間の距離が変化したり、周辺温度が変化したりすることで、受光量が変動したとします。そうすると、図9の黒色の波形から赤色の波形に出力電流は下がりますが、受光素子の物理的な位置は変化していないため、クロスポイントの位置は変わりません。従って、さまざまな要因で受光量が下がったとしても、クロスポイントを作れるレベルの出力があれば、悪影響を受けずに方形波を出力できます。

外乱光が入った場合でも出力電流の増減はありますが、クロスポイントを作れる範囲であれば問題ありません。最後に、雑音による影響については、受光素子とコンパレータ回路を1つのチップ上に形成することで、個別部品を基板に実装する場合に比べて配線長を短くでき、雑音の悪影響を抑制することができます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.