過電流や短絡電流の対策に使える電流クランプ回路:オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(6)

オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、トランジスタとダイオード、抵抗を使った電流クランプ回路を紹介します。

今回紹介する回路の概要

| 実現できる機能 | 出力電流の制限回路(電流クランプ回路)をトランジスタとダイオード、抵抗だけで簡単に構成できる。 |

|---|---|

| こんな場面で有効 | オペアンプの出力につながった駆動対象のICに一定値以上の大きな電流を流せないケースに使える。例えば、突発的に発生する過電流に対する保護や、短絡が発生したときの突入電流への対策など。 |

保護回路は、電子回路を設計する上で避けては通れない不可欠な要素です。さまざまな保護回路がありますが、今回は、単電源のオペアンプに接続された回路を過大な電流から保護する回路(電流クランプ回路)を紹介しましょう。

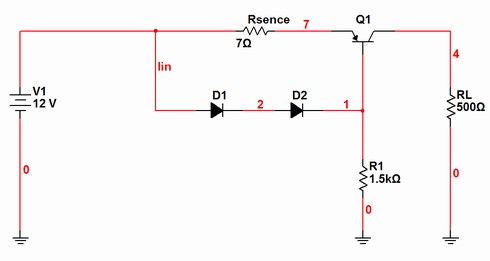

具体的な回路を図1に示しました。この回路は、負荷電流が大きく電流が一方向に流れる場合に、単電源オペアンプなどから流れ出す電流を制限することができます。この図から分かるように、pnp型トランジスタ(Q1)とダイオード(D1、D2)、抵抗(R1、Rsense)で構成されたシンプルな回路です。

pnp型トランジスタQ1のベースに接続されたダイオードD2は、ベース-エミッタ間電圧(Vbe)を補償するためのものです。また、D1の順方向電圧降下(VDI)は、温度やダイオードに流れる電流によって変化しますが、0.6Vとします。D1の電圧は、この0.6V以上にはなりません。従って、Q1を介して流れる電流は、最大でもVDIをRsenseで割り算した値(電流値)に制限されることになります。

図1 トランジスタとダイオード、抵抗を使った電流制限回路の例 例えば、オペアンプと、オペアンプの出力に接続する負荷回路の間に挿入します。なお実際には、出力部分の電圧をオペアンプにフィードバックする回路が必要ですが、この図では簡略化のために省きました。

制限電流値は抵抗値で設定

次に、どのような指針でトランジスタや抵抗といった部品を選択すればよいのか説明しましょう。先ほど紹介したように、負荷回路に流れ込む最大の電流値(Ioutの最大値)は、以下のように計算できます。

例えば、最大電流値を100mAに抑えたい場合、一般的なダイオードのVDIは前述の通り0.6Vとしましたから、6Ωの電流検出用の抵抗(Rsense)を選べばよいことが分かります。ここで、Rsenseの消費電力P(W)は、I2×Rsenseとなり、今回の例では60mWと計算できます。この消費電力の値をベースに、Rsenseの許容電力を決めましょう。

併せて、トランジスタQ1の発熱にも注意が必要です。図1の電流制限回路では、出力がショートした場合、Q1には最大で100mAの電流が流れることになります。一般にQ1のコレクタ損失Pcは、トランジスタに流れる電流が増えるにつれて大きくなりますから、当然のことながら最大電流値が大きいとその分、発熱量も増大します。回路定数の選定に当たっては、トランジスタのコレクタ損失Pcの最大定格や発熱量を考慮しておかないと、負荷がショートした瞬間にトランジスタが壊れる(場合によっては、パッケージが破裂する)といった事態になりかねません。

従って、Q1については、まずコレクタ損失の最大定格が大きい品種を選定しつつ、適切に放熱できるように対策する必要があります。また、今回は割愛しましたが、場合によっては負荷がショートしたときに、トランジスタそのものを保護するための回路も必要になるでしょう。

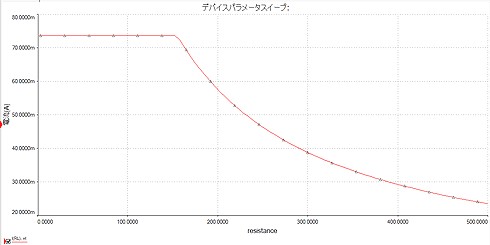

それでは、図1の電流制限回路の動作をシミュレーションで確認してみましょう。今回のシミュレーションに使用した回路を図2に、シミュレーションの結果を図3に示しました。図3は、図2の負荷抵抗RLを0〜500Ωに連続的に変化させたときにRLに流れる負荷電流(IRL)をグラフ化したものです。想定したダイオードの電圧降下の値がシミュレータと異なるためか、シミュレーション結果は、100mAよりも若干ずれていますが、負荷電流は設定した最大電流値付近で制限(クリップ)されていて、図1が電流制限回路としてきちんと動作していることが分かります。

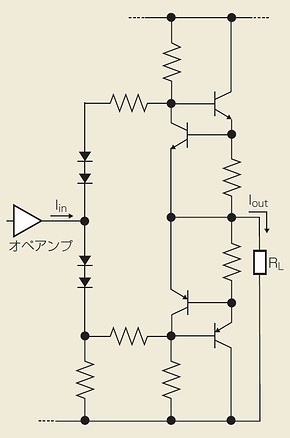

最後に、正負両電源のオペアンプを採用したときの電流制限回路も参考にご紹介しておきましょう(図4)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.