差動トランジスタを組み合わせて低ノイズアンプを作る:オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(11)(2/2 ページ)

オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、オペアンプICに別パッケージの差動トランジスタを外付けして低ノイズアンプ回路を構成する手法を紹介します。最新のオペアンプICでも単体では達成できないような性能を、これにより実現することが可能です。

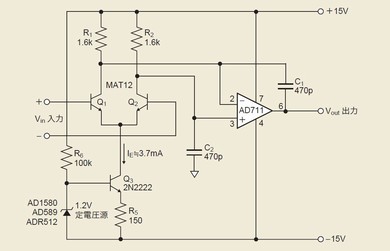

図3は、オペアンプの入力にペアトランジスタによる差動増幅アンプを付けた組み合わせアンプ回路です。全体としては、反転・非反転の差動入力と電圧出力を持った一般的なオペアンプと同じ形態を持ち、その使い方も同じです。

差動ペアには「MAT12」というnpnのペアトランジスタを使っています。このペアトランジスタは、2個のトランジスタのベース入力が全く同じであれば(仮想接地)、同じ大きさのコレクタ電流で動作します。実際には全く同じということはないので、バランスが取れるためには僅かな電圧差が必要です。これをオフセット電圧と呼び、アンプのDC誤差のひとつです。今はこのオフセットがないものとして話を進めます。

図3では、この差動回路に3.7mAの電流が流れるように設計しているので、対称な回路の左右バランスが取れていれば、1個のトランジスタに半分のおよそ1.85mAのコレクタ電流が流れます。ベース電流による差がコレクタ電流とエミッタ電流にありますが、ここではほぼ同じとしています(IC≒IE)。

このペアトランジスタに流れる電流は、その下にあるトランジスタQ3と定電圧源IC「AD589」、抵抗R5で設定されています。R5の両端にかかる電圧は、(AD589が出力する1.2V)―(Q3のVBE)になります。VBEはおよそ0.65Vですから、この抵抗の両端には約0.55Vの電圧が常にかかることになります。R5=150Ωですから、Q3のエミッタに流れる電流は常に0.55÷150≒3.7mAの値になり、定電流源として機能します。IC≒IEなので、上のQ1とQ2に流れるエミッタ電流の合計は3.7mAになり、それぞれ1/2の電流(約1.85mA)が各トランジスタに流れます。

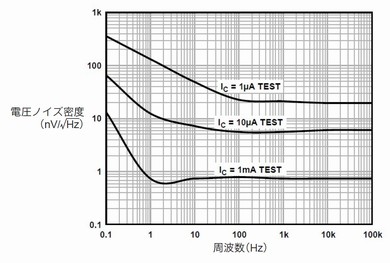

MAT12は低ノイズのトランジスタで、動作電流(IC)が1mAの場合でも広帯域ノイズ密度は1nV/√Hz以下の特性を持っています(図4のノイズ特性を参照)。

一般論として、トランジスタの動作電流が増えると電圧ノイズは低下します。もちろんトランジスタの動作の限界(ジャンクションのパワーや電流密度)があるので、むやみに大きくはできませんが、差動ペアトランジスタを並列に接続して電流を増やせばノイズを低下させることができます。

例えば2ペア並列で、ひとつ分のトランジスタの動作電流が同じであれば、ノイズ密度は1/√2に抑えられます。このような低ノイズ性能は、ICタイプ(モノリシックIC)のオペアンプでは困難なものです。ただしトランジスタが倍になるので、入力バイアス電流(差動トランジスタのベース電流)も単純に倍になりますし、また入力の電流性ノイズは増加します。

入力が同じ電圧で各1/2の電流がQ1、Q2に流れている状態では、コレクタの抵抗に発生する電圧差は同じです。この2個の抵抗は絶対値の精度は重要ではありませんが、マッチングは重要です。これがずれるとオフセット誤差になります。

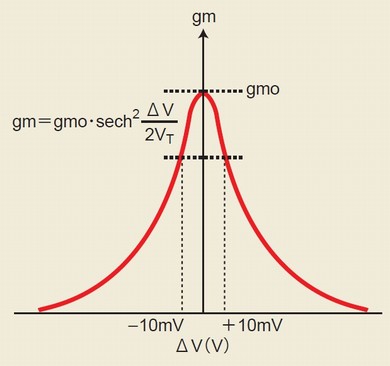

2個のベース入力に電圧差ΔVが生じると、両者の電流値のバランスがくずれて、電流差が生じます。この電流差がコレクタの抵抗により電圧差に変換され、次段のオペアンプに伝達されます。入力の電圧差(差動電圧)が電流の差(差動電流)に変換されるので、この差動アンプは実際には「電圧−電流変換」をしていることになります。そこでこの回路ブロックをトランスコンダクタンス段、あるいはgm段と呼んでいます。この変換感度が高ければ、このブロックのゲインが高いということになります。

ところがこのgm段の電流ゲインはΔVに対して一定では無く、その変化率(すなわちgm)はsech2の関数となり、図5に示すように、ごく狭い入力差動電圧範囲(±10mVぐらい)で大きな値を持ちます。大きな差動電圧が入ると、アンプのgmが下がり信号歪みの要因になってしまいます。

ここでは詳しく説明しませんが、FETを使用したgm段は、このカーブが緩く、おわんを伏せようになります。そのため歪み特性に関してはこちらの方が有利になりますが、弱点としてはgmの値がバイポーラトランジスタに比べてずっと小さく、ゲインが小さくなることです。バイポーラトランジスタとFETトランジスタのペアを並列に組み合わせた差動入力段を持つアンプが作られていますが、これはそれぞれの良いところをとりいれて高性能なアンプを実現しようとしたものです。

この回路で、オペアンプの入力信号となるのは、ペアトランジスタのそれぞれのコレクタに接続された抵抗で電圧に変換された信号です。図の回路では1.85mAの電流で約3Vぐらいの電圧降下(1.85mA×1.6kΩ≒3V)が起こります。この電圧が出力段オペアンプの入力同相電圧になります。表記の回路定数では15V−3V=12Vの同相電圧になりますが、使用している「AD711」というオペアンプICの同相入力レンジは+14.5Vですから、この動作点で無理なく動作します。使用するオペアンプICの入力同相電圧レンジの仕様に応じて、この動作点を決めてください。

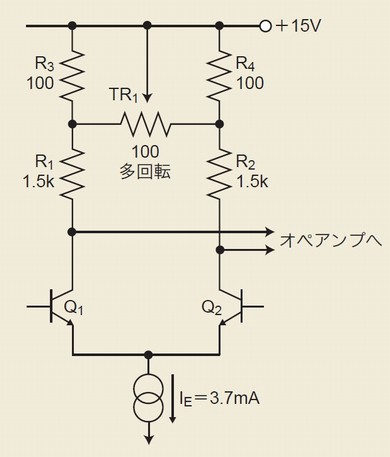

この2個のコレクタ側の抵抗は、絶対値の精度はそれほど必要ありませんが、マッチングがずれるとオフセット誤差が生じます。温度マッチングなどが優れた、集合抵抗を使うこともひとつの方法です。また、この回路にはオフセットの調整が付いていませんが、DCからの高ゲイン・高精度応用向けに、トリム回路を図6のように付加することもできます。図3のC1とC2は、この組み合わせアンプをユニティゲイン(100%帰還)で使った時の位相余裕を補償するコンデンサです。このオペアンプは、積分器として動作していることになります。

入力段の増幅率(G)は、次のように求めることができます。

G=(RL×IE)÷2VT

ただし、RLはコレクタの抵抗値、IEはエミッタ電流の合計値、VTはkT/q(27℃で約0.026V。kはボルツマン定数、Tはジャンクション温度、qは電荷量)です。

図3に示した回路の定数では、増幅率はおよそ114倍(41dB)です。AD711のオープンループゲインが100dBですから、全体として140dBぐらいのゲインのアンプとなります。

今回紹介した回路は、“ちょい足し”回路としては少し“重い”ものかもしれません。またこれは一番基本的な回路で、ここからさまざまな応用回路が紹介されていて、回路の設計、解析、解釈も多くの検討がされています。今回は深い解析はしませんでしたが、参考資料も豊富にあると思いますので、もっと深い内容を知りたいという方も不自由しないはずです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.