「Bluetooth 5.2」、3つの新機能を理解する:注目される「アイソクロナスチャネル」など(1/2 ページ)

2020年1月に発表された「Bluetooth 5.2」には、新たに導入された3つの機能があります。今回は、それらの機能「Enhanced Attributeプロトコル(EATT)」「LE Power Control(LEPC)」「Isochronous (アイソクロナス)チャネル」を解説します。

Bluetooth技術の推進団体であるBluetooth SIGは2020年1月、「Bluetooth 5.2」を発表しました。Bluetooth 5.2には導入された3つの新機能があります。1つ目は「Enhanced Attributeプロトコル(EATT)」、2つ目は「LE Power Control(LEPC)」、そして3つ目は、次世代オーディオである「LE Audio」を実現するために欠かせない「Isochronous (アイソクロナス)チャネル」です。アイソクロナスチャネルはLE Audioの基盤となる技術として期待が寄せられています。

Bluetooth SIGによるとオーディオ&エンターテインメント機器の出荷台数は今後も成長を続け、2024年には19億台を超えると予測されています。また2024年に出荷されるオーディオ&エンターテインメント機器の半数はBluetooth LE(Low Energy)技術を搭載すると予想しており、将来的にも非常に広い利用が見込まれている技術といえます。

本記事ではBluetooth 5.2で追加された3つの機能、中でもアイソクロナスチャネルの技術的な特徴を解説していきますので、これからBluetooth 5.2に関する基礎知識を学ぼうとされている方はぜひ参考にしてみてください。

EATTプロトコルとは?

EATT(Enhanced Attribute)プロトコルは、ATTプロトコルの拡張版(Enhanced)です。ATTプロトコルはBluetooth4.0から追加されたプロトコルで、クライアント/サーバ間のアーキテクチャを実現するために必要なプロトコルです。

ATTプロトコルはシーケンシャルに動作しますが、EATTプロトコルは、Bluetooth Low Energy(BLE)クライアントとサーバ間で、同時または並列に実行できます。これにより、アプリケーション間の遅延(レイテンシ)が短縮できます。この機能はスマートフォンや複数のアプリで使用されるBLE機器に有用です。EATTプロトコルを用いれば、別のアプリでアトリビュートトランザクションが動作していても、アトリビュートトランザクションはロックされませんので、さまざまなアプリがBLE機器と並行して動作できます。

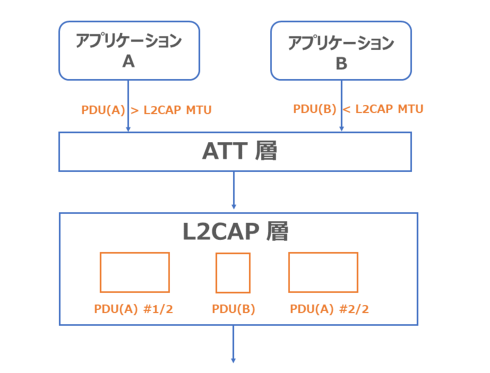

この機能は、L2CAP層のMTU(最大伝送ユニット)をATT層のMTUから分離することで実現します。図1が構成のイメージです。L2CAP層のMTUがATT層のMTUよりも小さい場合、L2CAP層が上部のATT層からのPDUを小さく分割し、他のアプリケーションからきたPDUを差し込みます。

この例では、L2CAPのMTUサイズよりも大きいPDUを送信するアプリケーション「A」があります。これはL2CAPのMTU以下のサイズに分割されることを意味しています。これにより、アプリAのPDUがアプリBのPDUによってブロックされる代わりに、アプリAとアプリBから送られるPDUを同時に送ることができるのです。

重要なポイントとして、EATTプロトコルは仕様ではオプションになっていますが、2つのBLEデバイス間の接続を暗号化する必要があるため、元のATTプロトコルよりも本質的に安全なことが挙げられます。

LE Power Controlとは?

次にLEPCを紹介します。まずは、無線通信における重要なポイントをおさらいします。無線通信では、元の送信電力が受信機側で分かっている場合、RSSI(受信信号強度インジケーター)を使用して、送信機から受信機までの距離を推定できます。無線受信機には、最適な受信信号強度範囲があります。この範囲よりも高いもしくは低いと、受信信号のデコードで問題が発生する可能性がありますが、範囲内のRSSIはより良い信号品質を提供します。

新しく追加されたLEPC機能では、受信デバイスはRSSIを監視し、必要に応じて送信デバイスに送信レベルの変更を要求できます。また、送信機は送信電力を自発的に変更し、変更したことを受信機に伝えます。

LEPCを利用してRSSIを受信機の最適範囲内に維持すると、いくつもの利点があります。信号品質の適切な制御、受信側でのエラー率の低減の他、Wi-Fi、ZigBeeなどBluetooth以外の2.4GHz帯域の信号との共存を改善できます。LEPC機能のサポートはオプションですが、2つのデバイスがこの機能をサポートしている場合は、電源管理制御として使用する必要があります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.