「熱」と正しく向き合う:熱設計の基礎理論から評価/計測ノウハウまで(7/8 ページ)

温度の変化は、予期せぬ回路動作や部品の破損を引き起こす原因となる。本稿では、熱が部品に及ぼす影響や、部品が発生する熱量の見積もり方、温度測定環境の整え方、実際の熱測定の方法など、熱設計を正しく行うためのポイントとなる事柄について解説する。

温度測定時の注意点

評価環境を定めたら、実際に詳細な温度測定を行う。多くのデジタルボルトメーターは、熱電対を接続できるようになっている。米Fluke社などのベンダーは、チップとその周囲温度を測定するために2個の熱電対を接続可能なハンドヘルド機器を製造している。

測定時には、周囲温度に対し、ICの温度がどのくらい上昇しているかを確認する。米National Instruments社や米IOtech社などの測定器メーカーは、何百もの熱電対、サーミスタ、プラチナRTD(抵抗温度検出)センサーを備える測定システムの設定をサポートしてくれる。

センサーの大きさや使用するワイヤーの種類には注意が必要である。小さなICを測定する場合、熱電対のワイヤーがヒートシンクのように熱を逃がすことになる。そのため、測定温度が低くなる。

多くのメーカーが非接触型のIR(赤外線)検出器を提供しているが、その利用に当たっては、測定する表面の放射率に注意が必要である。ここでいう放射率とは、物体の表面がどれだけ熱を放射するのかを表す指標のことだ。表面が黒い物体は、放射率が1の完全放射体である。逆に、放射率が0の物質を完全反射体と呼ぶ*7)。光沢のある金属パッケージの放射率は低いため、測定温度は実際よりも低くなる。IR検出器を使う場合、つや消し仕上げの黒い物質であれば放射率は1となる。電子部品の放射率を1に近い値にするには、金属パッケージにつや消しの黒い塗料を塗るか、テープを貼ればよい。

すべてのエンジニアにとって、触覚と嗅覚の2つは重要な“測定器”である。ほとんどのエンジニアは、電子部品が溶解したときの刺激臭をよく知っているだろう。嗅覚の優れた人ならば、70℃近くに達したチップからのわずかなにおいさえも感じ取ることができる。致死量の電圧が印加されていない回路であれば、触覚を利用することも可能だ。指で部品を5秒以上触ることができるなら、その部品の温度は70℃未満であるといえる。人は通常、指で触った場合、実際の温度よりも高く感じる。50℃の温度が70℃に感じられるといった具合だ。指をぬらして部品を触り、ジュージューと音を立てるようならば、100℃以上のものが存在することになる。

ICの特性を利用した温度測定

ICが備える半導体としての特性を利用することで、温度を測定することができる。ここでは、ESD(electrostatic discharge)対策用の保護ダイオードを利用する方法と、トランジスタのオン抵抗値を利用する方法を紹介する。

■保護ダイオードの利用

部品が回路内で動作中である場合でも、ICのすべての入出力端子が備える保護ダイオードのいずれかを用いてチップ自体の温度を測定することができる。ダイオードの順方向電圧の温度依存性を利用するのだ。この方法は、リセットラインやCS(チップセレクト)ラインを持つICに適用することが可能だが、ほかにも測定に利用できる端子はいくつかある。

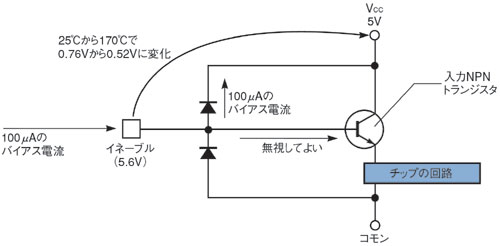

測定時には、チップを炉の中に入れて保護ダイオードに電流を少し流す。一般的には、100μA程度の電流ではダイオードは発熱しないとされている。電流を流すことで、保護ダイオードによってその端子の電圧は約0.6V上昇する(図11)。測定に用いる端子が、部品が動作するためにハイ状態を保たなければならないリセット端子である場合には、その端子の電位を電源端子より高くする(電流を流し込む)。炉の温度が上昇するに連れ、保護ダイオードの順方向電圧は例えば約0.76Vから0.52Vくらいまでといった具合に下降する。同様に、部品が動作するためにロー状態でなければならないCS端子の場合には、その電位をグラウンド端子よりも低くする(電流を引き出す)。出力端子については、ダイオードに正確に100μAの電流が流れ、それ以外の電流が生じないことをメーカーに確認しなければならない。

電圧と過熱の関係はそれぞれなので、測定対象のICの種類ごとにこの関係を把握しておく必要がある。測定準備ができたら、端子が電源端子の電圧以上になるように100μAの電流を流すか、グラウンドレベル以下になるように100μAを引き出す。その後、電圧差を測定して、チップ温度を算出する。

保護ダイオードを用いる方法は有効なものだが制約もある。ICに数百ミリアンペアの電流が流れる場合、内部の電源ラインやグラウンドライン、あるいはボンディングワイヤーで電圧降下が生じる可能性がある。この電圧降下により、保護ダイオードの電圧の測定値が増減してしまうのだ。このような状況が発生したら、アプリケーショングループやIC設計者に相談する必要があるが、1つの対処策として、測定時に電源を切る方法が考えられる。その場合、シリコンチップの熱時定数は数マイクロ秒であるため、保護ダイオードの温度が低下する前に順方向電圧を測定できるよう、高速に値を取得できるシステムを用いる必要がある。

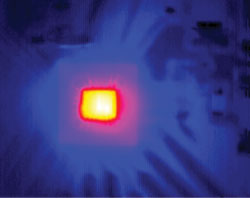

保護ダイオードを用いる手法には、もう1つの問題がある。それは、ICチップ内の温度が常に均一ではないということだ。つまり、位置や時間によって温度は異なり、変化もする。保護ダイオードを使って得た温度が、チップ内で最も高い温度であるとは限らない。特に問題となるのは、保護ダイオードは通常、チップの端にあるため、出力トランジスタよりも温度が低いということである。図12にICチップが動作しているときの温度の様子を赤外線カメラで撮影したものを示す。明るく白い部分は、保護ダイオードがあるチップの端よりも25℃も温度が高い。場合によっては、ディレーティング手法を適用する必要があるかもしれない*8)。

■オン抵抗の利用

保護ダイオードを用いる手法と同様に、動作中のICの温度を測定するのに有効な手法がある。それは、FETのオン抵抗がその温度に正比例するという性質を利用する方法である。

FETの温度が高いほど、オン抵抗も高くなる。さまざまな温度におけるオン抵抗が分かれば、FETがオンしているときの電圧や電流を測定することにより、その温度を推測することができる。この方法は、電源チップに集積されたFETに対しても適用することが可能だ。電子部品は気付かぬうちに過熱してしまうので、炉内でオン抵抗データを測定する際には、測定時のチップが炉と同じ温度であるように、FETに短く高速なパルス電流を印加する必要がある。

脚注

※7…www.x26.com/irpaper_emissivity.htm

※8…"Thermal Techniques, Apex AN11," Apex Microtechnology.

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.