なぜいま、高速シリアル・インターフェイスなのか:高速シリアル・インターフェイス入門(1)(1/2 ページ)

全5回にわたり、昨今話題となっているUSB3.0やPCI Expressなどの高速シリアル・インターフェイス技術の概要をオシロスコープを使った計測という切り口で紹介します。

今回から全5回にわたって、いま話題となっているUSB 3.0などの高速シリアル・インターフェイス技術の概要をオシロスコープを使った計測という切り口から紹介していきます。第1回となる今回は、高速シリアル・インターフェイスに共通している技術的な解説の入門編をお送りします。今後、おのおのの規格で特有の技術を紹介することがあると思いますが、今回の話を理解しておけば、なぜそのような技術を使う必然性があるのかが容易に理解できると考えています。入門編ということで冗長になる部分もあるかとは思いますが、復習のつもりで見ていってください。

シリアル・インターフェイスが採用される理由

では、なぜいまシリアル・インターフェイスなのかという理由から見ていきましょう。最も身近なものとしてはUSBやイーサネットがあります。これらのインターフェイスを見ると、シリアル・インターフェイス普及の鍵が分かります。その1つは、配線が簡潔であるということです。USBケーブルの中を見ると、4本しか配線がありません。イーサネットの場合は、8本です。パラレルのインターフェイスと比較すると圧倒的に配線量が少ないためにケーブルを細くすることができ、取り回しが簡単ということがあります。

また、異なる速度の機器をシステム全体の能力を低下させずに、混在させることが容易に行えます。マウスのような低速な機器とハードディスクのような高速の機器とを自由に接続できているのはそのためです。

支える技術

まず、配線量を考えてみましょう。図1は、パラレル・インターフェイス規格のUltra ATA対応のハードディスクとSATA対応のハードディスクを並べたものです。Ultra ATAでは80芯のフラットケーブルが使われていますが、SATAでは8本の線で済むので非常に細い線になっています。

図1では、SATAケーブルの赤い被覆を外してあるので、上りと下りの信号線が確認できます。それぞれグランド線2本と信号線2本がシールドで覆われていて、合計8本ということになります。信号線の数が削減されるのは単にケーブルだけではありません。プリント配線の配線量も大幅に削減することができます。

従来のパラレル・インターフェイスではバス幅を上げるのに、物理的なバスの幅、つまり信号線の数を増やすという手法が使われました。8ビットより16ビット、16ビットより32ビットというように本数を増やすことが行われました。もちろん、転送速度そのものを上げることも同時に行われていたのですが、配線量が多くなるとデータ間の時間差を小さく抑えることが難しくなり、タイミング・マージンの関係から転送速度に限界が見えました。そこで、データをパラレルに送るのではなく、1つのデータを高速に送るシリアル伝送が使われるようになっています。

当然、パラレル伝送よりもシリアル伝送の方が転送速度を速くしなければなりません。Ultra ATA-100の転送速度は100Mバイト/sですが、データを16ビットのパラレルで転送するので、個々のデータの転送速度は50Mbpsで済みます。一方SATA Gen1では、150Mバイト/sの速度なのでバスの能力は1.5倍になりますが、データは1ビットで送られるので1.5Gbps必要(8b/10b変換を使っているので、8ビットのデータは10ビットのコードになります)であり、転送速度自身は30倍もの超高速で行わなければなりません。

この高速化が可能になった理由には、データ線が1本だけなのでデータ間の時間差を考慮する必要がなくなったということも一因ですが、LVDSとCRUという2つの技術が重要な役割を果たしています。これらの技術については別途詳述することにして、複数の速度の機器が混在できるという仕組みを見てみましょう。

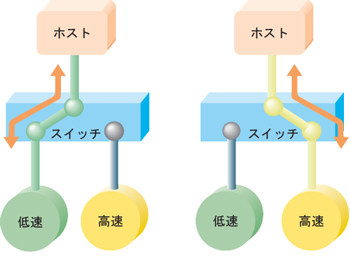

例えばUSBの場合、マウスのようなロースピードの機器や、ハードディスクやUSBメモリのようなハイスピードの機器も同じようにつないで同時に操作することができます。GPIBのようなパラレル・インターフェイスの場合には接続された機器の中で最も遅い機器に合わせてシステムの速度が制限を受けてしまうことがありますが、シリアル・インターフェイスの場合には、スイッチという技術が使われ、転送を行う機器間で最適な速度で通信が行える仕組みが備わっています。図2のようにどの機器がどの速度に対応しているかを検知して、速度と通信経路を自在に切り替えながら適切に通信を行うことができる仕組みです。

イーサネットも10BASE、100BASE、Gigabitが混在できるのは同じ仕組みを使っているからです。ここで重要なのはネゴシエーションなどと呼ばれる速度調整機構です。オシロスコープでこの調整中の信号を観測することができますが、実際の計測に関しては、それぞれの規格の中で解説することとして、LVDSとCRUについての解説に移りたいと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.