入力インピーダンスの高いアンプの静電気保護:Design Ideas アナログ機能回路(2/2 ページ)

オペアンプICはさまざまな半導体メーカーから供給されており、いずれも入力バイアス電流や入力オフセット電流が低く抑えられている。しかし、オペアンプ回路を計測用センサーにケーブル接続する際に発生するESD(静電気放電)の対策が難しい。今回は、その弱点を解決する回路を紹介する。

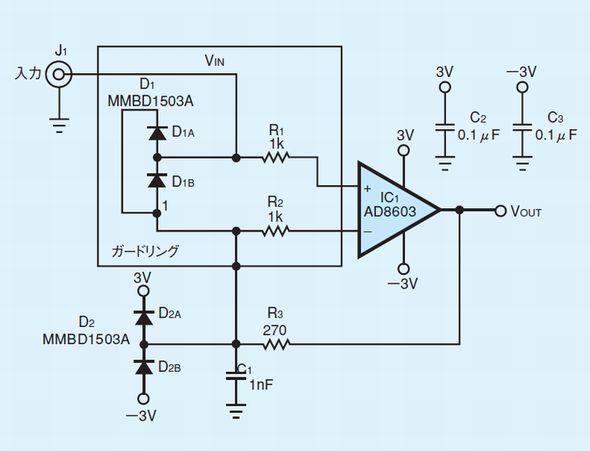

ESDが発生すると、大きなスパイク電圧が生じる。そのスパイク電圧の極性により、D1AあるいはD1Bが導通し、正または負の電源に向かって放電が起きる。このとき、コンデンサC1、ダイオードD2A、D2Bの接続点に大きな電圧が加わることになるが、D2AあるいはD2Bが導通するまでの間は、C1が放電電流の電荷を一時的に蓄積する。最終的にD2AあるいはD2Bが導通状態になると、放電電流が正または負の電源に向けて流れ、電荷が吸収される。また、コンデンサC1による電荷の蓄積効果により、スパイク電圧の立ち上がりが緩和され、IC1の出力部のラッチアップが回避される。コンデンサC1は、実際にはダイオードD1A/D1Bの浮遊容量が加わった値となる。この容量性負荷に起因してオペアンプIC1が発振する可能性があるが、それはR3の効果によって回避される。

ESDの発生時には、入力部(VIN)の電圧が電源電圧範囲を超えることがある。しかし、この回路であればD1A/D2AかD1B/D2Bが導通するため、その程度は2個のダイオードの順方向電圧ドロップ分だけで済む。従って、抵抗R1とR2を使用すれば、オペアンプへの入力電流をメーカー推奨の最大値である5mA以下に制限できる。

回路実装におけるプリント基板の注意点

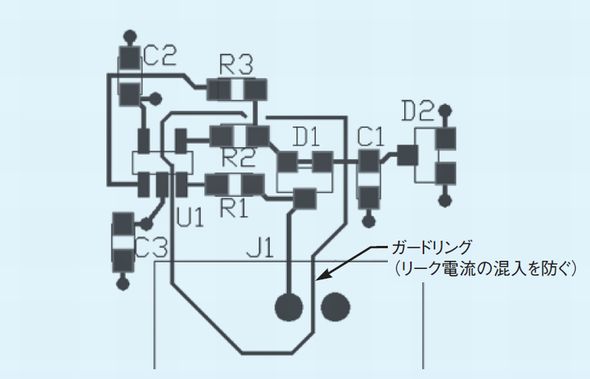

図2の回路の実装においては、ESD対策として、特にプリント基板に関していくつか注意を払う必要がある。1つはプリント基板自体の問題である。プリント基板の絶縁抵抗が不均質だと、その部分が不要なリーク電流のパスとなるので注意しなければならない。もう1つの注意点はプリント基板のパターンである。基板の両面に、高インピーダンスの部分を取り囲むようにガードリングパターンを形成し、リーク電流が信号ラインに混入しないようにしなければならない(図3)。

Design Ideas〜回路設計アイデア集

【アナログ機能回路】:フィルタ回路や発振回路、センサー回路など

【パワー関連と電源】:ノイズの低減手法、保護回路など

【ディスプレイとドライバ】:LEDの制御、活用法など

【計測とテスト】:簡易テスターの設計例、旧式の計測装置の有効な活用法など

【信号源とパルス処理】:その他のユニークな回路

※本記事は、2008年7月29日にEDN Japan臨時増刊として発刊した「珠玉の電気回路200選」に掲載されたものです。著者の所属や社名、部品の品番などは掲載当時の情報ですので、あらかじめご了承ください。

「珠玉の電気回路200選」:EDN Japanの回路アイデア寄稿コラム「Design Ideas」を1冊にまとめたもの。2001〜2008年に掲載された記事の中から200本を厳選し、5つのカテゴリに分けて収録した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

消費電流がマイクロアンペア台と少ないタイマー回路

消費電流がマイクロアンペア台と少ないタイマー回路

今回はマイクロプロセッサ、液晶ディスプレイ、32.768kHz水晶振動子を各1個とわずかな部品で簡単に構成したカウントダウン・タイマーを紹介する。電池を注意深く選択し、マイクロプロセッサの低電力モードを入念に開発することで消費電力を最小にし、電池寿命を最大にすることができる。 D-Aコンバータの出力を差動出力に変換する

D-Aコンバータの出力を差動出力に変換する

ハイエンドのD-Aコンバータを使う必要がないアプリケーションにおいて、シングルエンド出力のD-Aコンバータと外部回路を組み合わせて、必要十分な差動出力回路を構成できる回路を紹介する。 容量センサーの低域遮断周波数問題を解く

容量センサーの低域遮断周波数問題を解く

容量センサーのアナログ周辺回路を設計するときに最初に直面する問題は、低域遮断周波数だ。理論的には、初段のプリアンプの入力インピーダンスを大きくするといい。しかし、簡単に見えるこの設計要求の陰には、数多くの問題が待ち構えている。 高速な電圧-電流変換器として動作する回路

高速な電圧-電流変換器として動作する回路

電圧-電流変換器や高精度で帯域幅の広い可変利得のカレント・ミラーとして動作する回路を紹介する。高速ICや電流出力型D-Aコンバータの入力を備えたデバイスのテストなどに向けた回路だ。