スイッチング・レギュレータ

スイッチング・レギュレータとは、直流(DC)電圧を異なる値の直流電圧に変換して出力するDC-DCコンバータの1方式である。出力電圧を監視しながらスイッチング素子のオン/オフ時間を制御することで、入力電圧を希望する出力電圧に変換する。例えば、希望する値よりも出力電圧が高くなれば、スイッチング素子をオフにし、逆に低くなればオンに切り替えるといった制御を実行する。

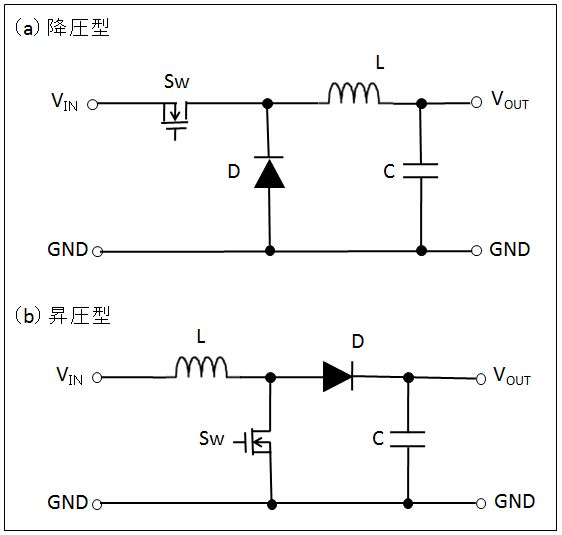

スイッチング・レギュレータは、入力電圧と出力電圧の関係から大きく三つの種類に分けられる。一つは、出力電圧が入力電圧より低い「降圧型(バック)」(図1(a))。二つめは、出力電圧が入力電圧より高い「昇圧型(ブースト)」(図1(b))。三つめは、出力電圧が入力電圧より低い場合も、高い場合も対応できる「昇降圧型(バック・ブースト)」である。

図1 スイッチング・レギュレータの基本回路図

(a)は降圧型(バック)スイッチング・レギュレータ、(b)は昇圧型(ブースト)スイッチング・レギュレータの基本回路図である。構成部品は両者とも同じだが、配置が異なる。

高効率が最大のメリット

スイッチング・レギュレータの最大のメリットは、高い変換効率が得られる点にある。入力電圧と出力電圧の差や出力電流の大きさに依存するため一概には言えないが、80〜98%と高い変換効率が得られる。一方、DC-DCコンバータを実現する別の方式であるリニア・レギュレータは、入力電圧と出力電圧の差が大きいと変換効率が大幅に低下してしまう。例えば、入力が5Vで出力が3Vの場合は、60%の変換効率しか得られない。従って、スイッチング・レギュレータを採用することで、消費電力を削減したり、発熱量を抑えたりすることが可能になる。

しかし、スイッチング・レギュレータとて万能ではない。デメリットが大きく二つある。一つは回路構成が複雑なため、コストが高くなる上に使い方が難しくなることである。スイッチング素子(パワーMOSFET)とショットキ・バリア・ダイオード、インダクタ(コイル)、コンデンサ、抵抗器などが不可欠だ。一方のリニア・レギュレータは、パス・トランジスタは必要なものの、スイッチング素子はいらない。インダクタも不要だ。このため、コストは低く、使い方も容易である。

もう一つのデメリットは、ノイズ(雑音)が比較的大きいことだ。変換時にスイッチング素子によって直流電力を細かく切り刻むため、出力電圧に比較的大きなリップル電圧が載ってしまう。さらに、この回路を実装する基板の設計の良し悪しによっては、高レベルの放射電磁ノイズ(EMI)が空中に放出されることがある。従って、スイッチング・レギュレータを採用した電子機器では、ノイズ対策を迫られる場合が多い。

数多くのICの中から選択できる

スイッチング・レギュレータの実現に必要なICは、さまざまな半導体メーカーから製品化されている。そうしたICは大きく二つに分けられる。一つは、スイッチング素子を集積していないタイプである。一般にコントローラ(制御)ICと呼ばれる。スイッチング素子は外付けで用意する必要がある。最大ドレイン電流が大きなスイッチング素子を選べば、負荷にかなり大きな電流を供給できるようになる。このためコントローラICは、出力電流が数A以上と大きな用途に用いられる。

もう一つは、コントローラとともにスイッチング素子を集積したタイプである。スイッチング・レギュレータICと呼ばれる。面積があまり大きなスイッチング素子は集積できないため、出力電流は比較的小さめになる。数A以下が守備範囲である。

スイッチング素子も集積したタイプの具体例としては、テキサス・インスツルメンツ(TI)の「TPS54494」がある。降圧型のスイッチング・レギュレータICで、ハイサイドとローサイドの両方のスイッチング素子を集積した。すなわち、同期整流方式を採用する。出力は2チャネルを備える。一方のチャネルの出力電流は4A、もう一方のチャネルは2Aである。フィードバック・ループの制御方式に適応型オン時間方式(同社は「D-CAP2」と呼ぶ)を採用しているため、高速な負荷応答特性を得られることが特長だ。

テキサス・インスツルメンツの電源IC製品ラインナップ

提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2013年3月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.