オシロの利用で非50Ω回路のボード線図を取得:Design Ideas 計測とテスト

ボード線図を描くためのデータは、ネットワークアナライザによって取得できるが、ほとんどのネットワークアナライザは入力インピーダンスが50Ω、75Ωに限定されており、それ以外の出力インピーダンスを持つ回路の信号を計測するにはバッファアンプが必要となる。そこで本稿では、バッファアンプを用意することなく50Ω、75Ω系以外の出力インピーダンスを持つ回路のボード線図を取得する方法を紹介する。

バッファアンプ無しで非50Ω回路のボード線図を取得

ボード線図を使えば、各種部品の周波数特性を簡単に把握できる。通常のボード線図では、X軸は周波数を対数目盛で表示し、Y軸は振幅および位相を対数または線形の目盛で表す。こうしたボード線図を描くためのデータは、ネットワークアナライザによって取得できる。しかし、ほとんどのネットワークアナライザは入力インピーダンスが50Ωまたは75Ωに限定されている。そのため、これらの値に整合しない出力インピーダンスを持つ回路の信号を計測するには、対象となる出力信号を適切なバッファアンプに通して低インピーダンス信号に変換した上でネットワークアナライザに入力する必要がある。

本稿では、バッファアンプを用意することなく50Ω、75Ω系以外の出力インピーダンスを持つ回路のボード線図を取得する方法を紹介する。それには、オシロスコープの垂直軸アンプを利用する。例えば「Tektronix 465B」のようなかなり古い型のオシロスコープでも、その背面には垂直軸アンプが用意されている。これがバッファアンプとしてほぼ理想的な特性を有するのだ。Tektronix 465Bよりも新しいオシロスコープ「Tektronix 2465」では、チャンネル2の垂直軸アンプ出力が背面から取り出せる。以下では、これを使用して計測の対象とする回路の振幅と位相の周波数特性(すなわちボード線図)を取得する方法を示す。

通常の計測では、広い周波数範囲を扱えるよう、周波数を表す軸(X軸)、振幅を表す軸(Y軸)ともに対数目盛が使用される。振幅と位相それぞれの周波数特性を1つのグラフにプロットすると、グラフが簡潔になる。こうしたグラフ出力を得るには、ネットワークアナライザを操作して、そのS21出力の振幅と位相をY軸表示項目に設定し、X軸の目盛表示を対数目盛に設定する。なお、角周波数をω(=2πf)、伝達関数をT(jω)とすると、対数目盛の振幅は20log|T(jω)|(単位はdB)となる。

Tektronix 2465(または同465B)の垂直軸アンプは、帯域幅が100MHz、入力インピーダンスが1MΩ、出力インピーダンスが50Ωとなっている。この垂直軸アンプの出力をネットワークアナライザのポート2に接続する。オシロスコープのプローブとして×10型を使用すると、入力インピーダンスは10MΩ以上になる。ほかの機種のオシロスコープの中には、さらに広帯域、高入力ダイナミックレンジで位相エラーや群遅延がより小さい垂直軸アンプを備えるものもあり、それらを使用すると計測精度が向上する。

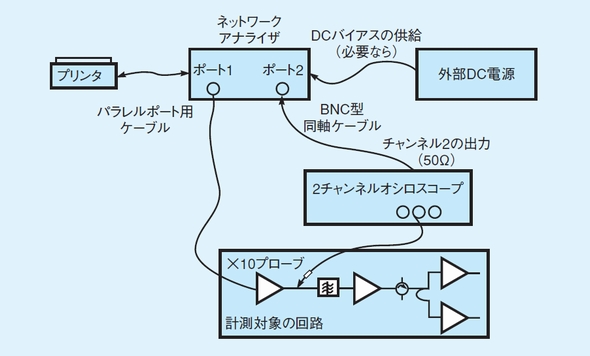

計測系の構成を図1に示す。ネットワークアナライザの入力には同軸ケーブルを使用する。製品によっては、外部DC電源を要するものもある。

良好な計測精度を得るためには、次のようなステップにより校正を行う。

- 使用するネットワークアナライザに用意された標準的手順により、対象周波数範囲の全域にわたり2ポート校正を行う

- ネットワークアナライザをデュアル表示モードに設定し、スクリーンの上部にS21出力の振幅を、下部に位相を表示する。周波数軸の表示目盛を線形から対数に変更する

- オシロスコープの入力をDCカップリングとし、波形がスクリーン中央に来るよう調整する。掃引速度を適切な値に設定、さらにトリガーモードをACレベルとし、波形表示が安定するようレベルを調整する

- ネットワークアナライザの出力をレファレンスレベルに設定し、そのポート1からの出力をオシロスコープのチャンネル2入力に同軸ケーブルまたはプローブ経由で入力する

- 垂直軸アンプのゲインと減衰量(V/DIV)を調整し、ネットワークアナライザのスクリーンにランダムノイズが表示されるように設定する。このときのネットワークアナライザの入力が最小検知レベルに相当する

- ネットワークアナライザのゲインスケールを3dB/DIVに設定する。この設定だと、ゲインが−3dBとなる周波数の判断がしやすい

- ボード線図が適切に表示されるように、ネットワークアナライザの出力(電力)レベルおよびオシロスコープの垂直軸アンプの増幅量/減衰量を調整する。計測対象の回路自体が増幅/減衰のゲインを持つ場合には、それに対応してネットワークアナライザのスケール基準を調整し、ボード線図の波形がスクリーン中心部に表示されるようにする

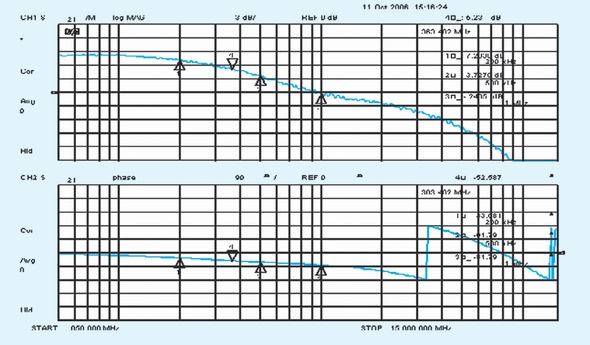

以上の校正の後に、ボード線図データを取得する。図2に、計測結果の一例を示した。これは出力インピーダンスが10kΩのアクティブ回路を対象としたものだ。

図2:ボード線図の描画例 (クリックで拡大)

プロットの縦軸は上が振幅、下が位相。横軸は周波数であり、50kHzから15MHzまでを対数目盛で表示している。この計測では、帯域幅100MHzのオシロスコープの垂直軸アンプを使用した。10MHzまでのデータは良好な精度で計測できている。

計測帯域より十分に広い帯域幅を持つ垂直軸アンプを使用しなければ、同アンプ内部での位相変化が大きくなってしまう。図2の結果は帯域幅100MHzの垂直軸アンプにより計測したものだが、計測周波数が10MHz程度であればそのデータは十分に正確である。さらに精度を向上させるには、取得したデータをメモリに保存し、それを用いてリアルタイムに計測したデータを補正する方法が効果的だ。それにより位相変化と振幅誤差を低減することができる。

Design Ideas〜回路設計アイデア集

【アナログ機能回路】:フィルター回路や発振回路、センサー回路など

【パワー関連と電源】:ノイズの低減手法、保護回路など

【ディスプレイとドライバー】:LEDの制御、活用法など

【計測とテスト】:簡易テスターの設計例、旧式の計測装置の有効な活用法など

【信号源とパルス処理】:その他のユニークな回路

※本記事は、2008年7月29日にEDN Japan臨時増刊として発刊した「珠玉の電気回路200選」に掲載されたものです。著者の所属や社名、部品の品番などは掲載当時の情報ですので、あらかじめご了承ください。

「珠玉の電気回路200選」:EDN Japanの回路アイデア寄稿コラム「Design Ideas」を1冊にまとめたもの。2001〜2008年に掲載された記事から200本を厳選し、5つのカテゴリーに分けて収録した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

DCモーターの性能線図を理解して高効率駆動について考えてみよう

DCモーターの性能線図を理解して高効率駆動について考えてみよう

今回は、ブラシ付きDCモーターの特長と性能線図を解説していこう。重要なポイントを押さえながら、誘起電圧の与える影響を理解し、高効率駆動のための印加電圧位相を考えよう。 SAR型A-Dコンバータの入力バッファ回路

SAR型A-Dコンバータの入力バッファ回路

SAR型A-Dコンバータの性能を引き出すには、アナログ信号入力部に、オペアンプを使用した適切なバッファ回路を配置する必要がある。この入力バッファ回路は単純な構成のものでもかまわないのだが、その定数設計は意外に複雑な作業となる。そこで本稿では、最も単純な構成の入力バッファ回路を例に、定数決定手法の詳細を解説する。 周波数を調整できる高周波ノッチフィルター

周波数を調整できる高周波ノッチフィルター

今回は、8ピンパッケージのデュアルオペアンプICと、8ピンパッケージのスイッチドキャパシター帯域通過フィルターを使ったノッチフィルターを紹介する。 D-Aコンバータの高域特性を改善する

D-Aコンバータの高域特性を改善する

一般に、D-Aコンバータの周波数特性は、帯域内であっても平坦ではなく、高域に向かうほど減衰してしまう。本稿では、帯域内で平坦な特性を保つための3つの方法を紹介する。 10Gビット/秒のシステム設計で直面するマイクロ波の世界

10Gビット/秒のシステム設計で直面するマイクロ波の世界

データ速度が10Gビット/秒にもなると、バックプレーンから有用な信号を得るのは容易なことではない。信号にあらかじめ歪み(ひずみ)を加えたり等化したりすることで、ドライバやレシーバICとして低コストの基板材料を使用することが可能となった。しかし、これらの優れた設計は簡単に考案されたわけではない。 高速オシロスコープを使いこなす

高速オシロスコープを使いこなす

最近のデジタルオシロスコープは、かなり高精度な測定や解析が可能である。しかし、このような高度な機能をうまく使いこなすには、入念に準備しなければならない。