半導体(11)―― MOSFETの新しいアバランシェ検査法:中堅技術者に贈る電子部品“徹底”活用講座(70)(2/3 ページ)

今回は今まで説明してこなかったアバランシェ検査の新しい考え方について説明します。

混同しやすいボディダイオードの特性

積極的にMOSFET内のボディダイオードを使う回路方式に図3に示す「フルブリッジ形」と呼ばれる回路方式やハーフブリッジ形などのダブルエンド形の回路があります。

これらの回路ではMOSFETの両端電圧は電源電圧とGND電位で制限されるのでMOSFETには電源電圧以上の電圧は印加されずアバランシェ動作には至りません。

図3のブリッジ回路はM1とM4および、M2とM3がペア(同位相)になってオン/オフ動作を行います。

今、図3中の破線のようにインダクタンスL1によるフライホイール電流が流れている時にM2とM3がドライブ信号によってオンすると実線のように電流が流れ始めます。

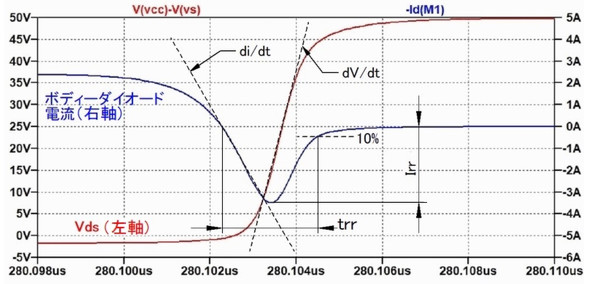

この時L1のT1端子はHi電位から急激に0Vに低下し、M1のドレインーソース間電圧(Vds)は0Vから電源電圧まで急激に上昇(増加)します。この電圧はボディダイオードにとっては逆方向電圧ですので電圧上昇と同時にボディダイオードを流れていた電流は急激に減少します(図4、図5)。

図4は図3のブリッジ回路のリカバリー電流を評価する評価回路の波形、図5は図4の破線部を拡大したものですがVdsの上昇につれてボディダイオードの電流が急激に回復していることが確認できます。

本来、MOSFETのボディダイオードはFETとしての耐圧やオン抵抗優先のデザインが施されているのでダイオードとしての高速化との両立性が非常に困難です。したがってボディダイオードの高速性は単体のダイオードに比べて劣り、高速なdV/dTの印加は大きなリカバリー電流となってターンオン損失の増加を招きます。同時に図1(b)、図6のRbに電圧を発生させて寄生NPNをターンオンさせ電流集中を引き起こして該当のセルを破壊します。

それでも近年はボディダイオードの特性改善が進んできており、ダブルエンド形でもドレイン電圧のdV/dT制限を遵守すれば安心して使用できる品種も見られるようになってきています。

【高速dV/dTの弊害】

①寄生トランジスタのターンオン

図1や図6に示すMOSFET等価回路からも分かるようにMOSFETの内部には各種の寄生容量が存在します。ドレイン電圧を高速に変化させるとこれらの寄生容量(特にCds)に充放電電流が流れ寄生トランジスタであるQ1がターンオンすることがあります。

この現象は前述した高速アバランシェ特性のメカニズムと同じです。

②セルフターンオン

①と同様にドレイン電圧変化に応じてCdgの充放電電流が流れ、一部はゲート端子を通じて外部へ流出します。この流出電流はゲートの駆動抵抗Rgで電圧に変換され、この誘起電圧がVth以上になるとMOSFETが導通します。この現象をセルフターンオンと言い、ブリッジ回路を設計する場合にはドレイン電圧の変化率をチェックし、所定のマージンを確保しなければなりません。

このようにドレイン電圧上昇率dV/dTはボディダイオードに関しても規定されています。使用する回路についてどの規制値が該当するかを事前に検討し、高速アバランシェ試験のdV/dT値と混同しないようにして下さい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.