マイコンの消費電力を低減するには?:Q&Aで学ぶマイコン講座(101)(2/4 ページ)

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。今回は、中級者の方からよく質問される「消費電力を低減するには?」についてです。連載第23回「消費電力の計算方法」と第28回「いろいろなマイコンの低消費電力モードを理解する」の応用編です。

スタティック電流とダイナミック電流

連載第23回「消費電力の計算方法」では、ダイナミック電流とスタティック電流について解説しました。そして、マイコンの消費電流は、ダイナミック電流とスタティック電流の合算で求められることを解説しました。消費電流が求まれば、電源電圧をかけると、消費電力が求まります。

最初に、ダイナミック電流とスタティック電流を復習します。

マイコンの消費電流は大きく分けてダイナミック電流(交流成分)とスタティック電流(直流成分)の2つに分けられます。この2つの電流値を算出して合算すると、マイコンの総消費電流になります。

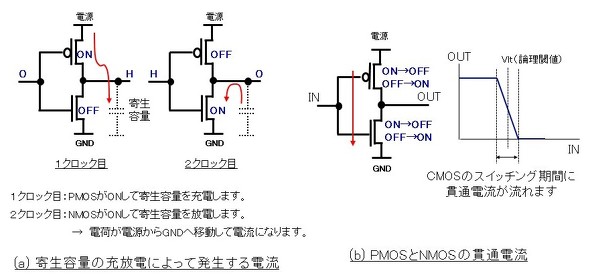

内部論理回路はシステムクロックに同期してCMOS(PMOSとNMOS)がON/OFFしながら動作します。この動作によって電流が発生します。この電流をダイナミック電流と呼びます。ダイナミック電流の要因の1つは寄生容量の充放電電流。もう1つは、CMOSの貫通電流です(図2参照)

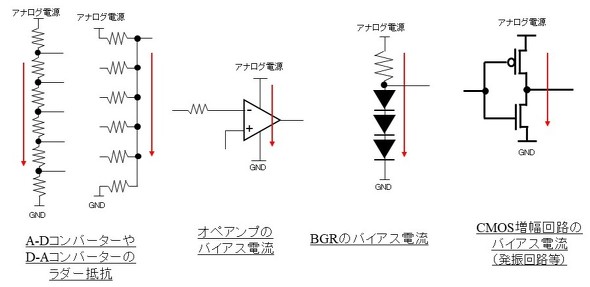

一方、アナログ回路はクロックに同期しませんが、バイアス電流などが必要です。この電流をスタティック電流と呼びます(図3参照)

システムクロックの周波数が高くなれば、単位時間内のCMOSのスイッチング回数が増えますので、ダイナミック電流は増えます。スタティック電流は、アナログ回路に電源が供給されている限り流れます。クロックには依存しません。従って、マイコンの消費電流は次の式で求められます。

総消費電流=ダイナミック電流×動作周波数(Hz)+スタティック電流

まとめると、マイコンの消費電流を低減するには、次の2項目がポイントになります。

- 動作周波数を低くしてダイナミック電流を低減する。

- スタティック電流を消費するモジュール(A-DコンバーターやD-Aコンバーターなど)を使用しない。使用したとしても最小限にとどめる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.