マイコンの消費電力を低減するには?:Q&Aで学ぶマイコン講座(101)(1/4 ページ)

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。今回は、中級者の方からよく質問される「消費電力を低減するには?」についてです。連載第23回「消費電力の計算方法」と第28回「いろいろなマイコンの低消費電力モードを理解する」の応用編です。

素朴な疑問から技術トラブルなどマイコンユーザーのあらゆる悩みに対し、マイコンメーカーのエンジニアが回答していく連載「Q&Aで学ぶマイコン講座」。

今回は、中級者から多く寄せられる質問です。

マイコンの消費電力を低減するにはどのようにすれば良いのでしょうか?

連載第23回の「消費電力の計算方法」では、ダイナミック電流とスタティック電流について、第28回の「いろいろなマイコンの低消費電力モードを理解する」では、低消費電力モードについてそれぞれ理解できました。

それでは、これらの項目が総合的にどのように消費電力に影響していて、どうすればマイコン全体の消費電力を効果的に低減できるかを教えてください。

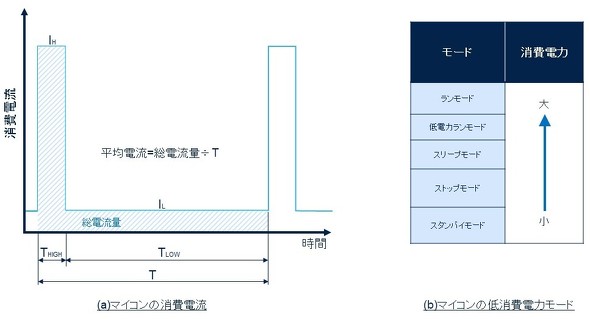

マイコンの消費電流を考える際に平均電流という概念があります。動作期間を一定期間に区切って、その期間に消費される消費電流を平均化したものです。消費電流と電源電圧の乗算が消費電力ですので、電源電圧が一定の場合、平均電流を小さくすることで、低消費電力を実現できます(図1(a))

高速動作で複雑な演算を実行してダイナミック電流が大きい時(図中THIGH期間:以降、高速モード)、何も演算を実行せずに、時計機能などだけ動作させて待機している時(図中TLOW期間:以降、待機モード)、さらにA-Dコンバーターやオペアンプなどを使ってスタティック電流を消費している時(以降、アナログモード)など、全ての場合で消費電流は異なります。

例えば、高速モードTHIGHと待機モードTLOWの2つを合わせた期間をTとし、Tが繰り返される動作の場合。高速動作モードの消費電流量と待機モードの消費電流量を合算した斜線部が総電流量になり、これをTで割れば、平均電流が求められます。

マイコンは、低消費電力モード(図1(b))を持っていますので、高速モードと低速モードに最適な低消費電力モードを使えば、総合的に消費電流を低減できて、低消費電力につながります。

一方、スタティック電流は、基本的にマイコンの動作速度に依存しません。そこで、A-Dコンバーターなどでは、変換速度を速くし、動作期間を短くして、スタティック電流を抑えることが、低消費電力のポイントになります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.