先見の明が支えたMotorola「MC68000」 PowerPCの陰でロングセラーに:マイクロプロセッサ懐古録(12)(4/4 ページ)

今回はMotorolaの「MC68000」を紹介したい。1990年代に、32bitの組み込み向けプロセッサとして、派生品も含めて圧倒的なシェアを誇っていた製品だ。その生い立ちと衰退までの経緯、そして現状を解説する。

組み込み向けではロングセラーに

まずMC68000に関しては、組み込み向けのローコスト版である「MC68008」が1982年にリリースされている。これはアドレスバスを20/22bit(1MB/4MB)、データバスを8bitに削減することでピン数を48/52pinに抑えた廉価版である。ただ内部的にはMC68000と一緒であった。また1985年には日立と共同でCMOSバージョンの「MC68HC000」(日立は「HD68HC000」として発売)をリリースする。動作周波数は8〜20MHzだったが、元のHMOS版の消費電力が1.35Wだったのに対し、CMOS版は8MHzで0.13W、20MHzでも0.38Wと大幅に省電力化された。

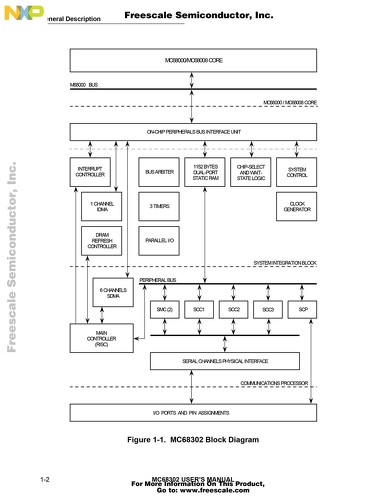

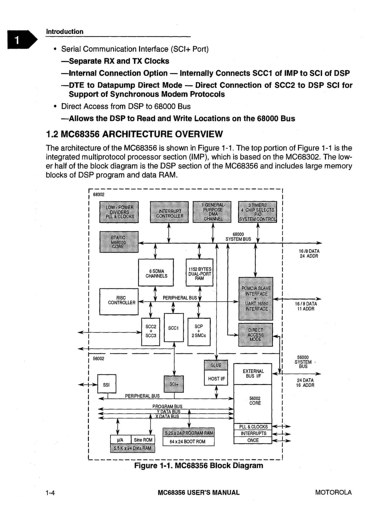

そして1989年には「MC68302」(図5)を発表する。IMP(Integrated Multi-Protocol Processor)と名付けられたこの製品は、ISDNなどのシリアル通信向けに開発されたもので、3つのSCC(Serial Communication Controller)と2つのSMC(Serial Management Controller)、SCP(Serial Communication Port)などと、これを制御する専用のRISC CPUが追加されており、HDLC/SDLC、UART、BISYNC、DDCMP2、V.110などのさまざまな通信が可能になっていた。ちなみにRISC CPUは通常はMC68000コアからは一切見えない形になっており、ここでプロトコルのハンドリングとか通信制御が勝手に行われる形だ。これにさらにMC56000 DSPまで組み込んだのが「MC68356」(図6)となる。

このMC68302のコア部分を取り出した(というか、Photo05でOn-Chip Pehripheral Bus Interface Unit以下を全部取り去った)のが「MC68EC000」である。MC68HC000同様にCMOSで製造されるが、大きな違いはStatic回路で作り直されている事で、また組み込み向けということでコプロセッサ命令が省かれており、なのでFPUの外付けは不可能になっている。こちらは広範な組み込み向けに利用された。さらにこのコアを使って開発されたのが1995年のDragonBallこと「MC68328」で、これはPalmに採用された。このDragonBall、最初にリリースされたのは16.58MHzのDragonBall EZことMC68EZ328だが、次いで33MHzのDragonBall VZことMC68VZ328、66MHz駆動のDragonBall Super VZことMC68SZ328も追加された。

このあたりで16bitベースの製品は打ち止めとなり、代わりに開発されたのがCPU32コアである。これはMC68020をベースにCMOSベースかつStatic回路で作り直されたほか、Bitfield命令が省かれ、代わりに幾つかの命令が追加されている。このCPU32コアを利用して、MC68330/MC68331/MC68332/MC68334/MC68340といった汎用のEmbedded向け製品の他、IMPの後継として通信チャネルを4つに強化したQUICC(QUad Integrated Communication Controller)こと「MC68360」やCD-Iのエンジン向けの「MC68341」などがラインアップに追加された。

セカンドソースも多数存在

MC68000シリーズはまたセカンドソースも多く存在した。先に述べた日立以外にも東芝、Mostek、Rockwell、Signetics、SGS-Thomsonなどがセカンドソース契約を結んで各種製品を出している。またCASTの「C68000-AHB」とかDCDの「D68000」など、IP(Intellectual Property)で提供されているものもある(CASTは既に提供を打ち切った模様だが、DCDはまだ提供中である)

別種のコアとしては、CPU32をベースによく使われる命令のみを選び、RISCで実装した「ColdFire」がある。これは最終的にColdFire v4まで進化したものの、結局旧Freescale Semiconductor時代にv5以降の開発はホールドされてしまい、現状では新規開発などは完全に止まっている。

やはりMotorola自身が68000系からPowerPCに主軸を移行してしまったことで、エコシステムも次第に衰退してしまったというのが正直なところであろう。それでもまだわずかながら、Embedded Marketでは利用されており、なので例えばRochesterは引き続きMC68000シリーズを提供している(参考)。これもまた息の長いシリーズ、というべきだろう。

⇒「マイクロプロセッサ懐古録」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

表舞台に上らなかった「世界初」のプロセッサ、MP944

表舞台に上らなかった「世界初」のプロセッサ、MP944

一般的に「世界初」のプロセッサとされるのは「Intel 4004」だ。だが、それよりも前に登場し、使われていたプロセッサがある。Garrett AiResearchの「MP944」だ。だがその知名度はとても低い。その理由はなぜなのか、MP944の概要とともに語りたい。 登場して半世紀、多くの互換品を生んだIntel「80186/80188」

登場して半世紀、多くの互換品を生んだIntel「80186/80188」

1980年代初頭に登場したIntelのマイクロプロセッサ「80186/80168」は、多くの互換CPU/CPU IPを生んだ。発売後、半世紀近くがたった今でも、多くの組み込み機器で動作している驚異的なロングランのプロセッサである。 32年ぶりの新製品も 波乱万丈だったMotorola「MC6800」

32年ぶりの新製品も 波乱万丈だったMotorola「MC6800」

今回はMotorolaのプロセッサ「MC6800」を紹介しよう。開発から市場投入に至るまで波乱万丈な経緯を持つMC6800は、派生品も多く、一時代を築いた息の長いプロセッサである。 ファミコンにも採用された「MOS 6502」、その末路をたどる

ファミコンにも採用された「MOS 6502」、その末路をたどる

今回は、メーカーそのものが無くなり「一発屋」となってしまった「MOS 6502」を紹介したい。任天堂の「ファミコン」にも採用された製品だが、その末路は「会社がなくなったことによる断絶」だった。 一発屋で終わったけど抜群の影響力、TI「TMS1000」

一発屋で終わったけど抜群の影響力、TI「TMS1000」

今回はTexas Instruments(TI)が開発した「TMS1000」を紹介する。「MCUの最初の製品」とも称されるものだ。TIの製品としては短命だったが、IntelやMicrochip Technologyなどの製品に幅広く影響を与えた。 MCUの「礎」的存在、Microchip「PIC16」

MCUの「礎」的存在、Microchip「PIC16」

今回は、MCUを語る上で欠かせない存在であり、出荷数は累計数百億個に上るであろう「PIC」シリーズを語る。とりわけ「PIC16」は、アーキテクチャどころか製品としてもまだまだ現役である。