初めて登場した1971年から40年あまりの間に、マイコンは急速な進化を遂げてきました。高速化、演算性能の強化、省電力化など、その進化の跡を振り返りつつ、最近の高性能化のトレンドを見ていきましょう。

処理の高速化

マイコンはクロックに従って動作し、命令を逐次実行します。マイコンの進化は、1クロックごとの動作を高度にすることと、クロックを高速にすることの二つが交互に繰り返されてきました。この進化は、LSI製造技術の微細化によって支えられてきました。

微細化によって、より大規模な回路を実現できるようになり、70年代は4〜8ビット、80年代は8〜16ビット、90年代以降は16〜32ビットが主流になりました。それと同時に、微細化によって、より低電圧で高速な動作が可能になってきました。

80年代には新しいトレンドとしてRISCが登場します。従来のアーキテクチャ(CISC)は、高機能な命令を増やそうとして内部回路が複雑・大規模になりすぎました。RISCは命令数を減らし、基本的な命令に限定して内部回路を単純・小規模にすることで、クロックを大幅に高速化しました。さらに、命令実行を効率化するパイプライン、スーパースカラ、マルチコア、メモリアクセスを高速化するキャッシュによって、一段と高速化が可能になりました。最近のマイコンは、多かれ少なかれRISCの考え方を取り入れています。

演算性能の強化

全般的な処理の高速化ではなく、用途に応じて演算性能を強化したマイコンも増えています。たとえば音声、画像、モーター制御などのデジタル信号処理向けに、高速乗算器や積和演算器を搭載したマイコンがあります。信号処理演算を主にして、汎用マイコンとしての機能を簡略化したものは、DSPと呼ばれています。

| ファミリ | 概要、特長 |

|---|---|

| MSP430™ | 超低消費電力マイコン。乗算器内蔵(一部品種を除く)。 |

| C2000™ | リアルタイム制御用マイコン。マイコン機能とDSP機能を合わせもつコア。 |

| C5000™ | 高性能・低消費電力DSP。携帯機器・民生機器向け。 |

| C6000™ | 並列演算器をもつ超高性能DSP。浮動小数点版・マルチコア版などもある。 |

省電力化、低電圧化とスリープの活用

組込みシステムでは、高速処理だけでなく、小型、省電力、低電圧動作、低コストが求められます。これらの要求にも、内部回路を単純・小規模にできるRISCは最適です。

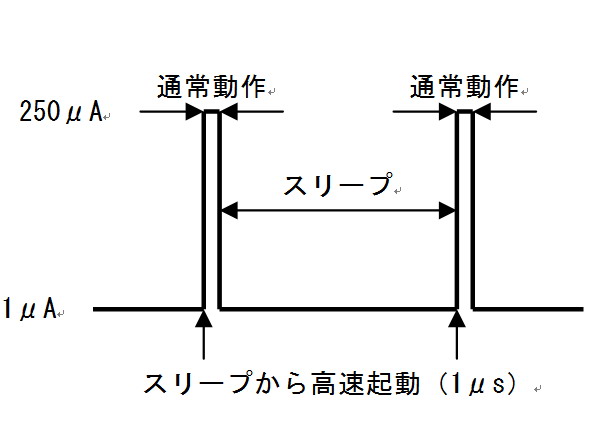

最近の省電力化のトレンドは、システムを低消費電力モード(スリープ)に移行させて消費電力を低減し、通常モードは高速に動作させる方式です。組込みシステムでは、入出力や計測制御のように、外部のイベントに合わせて短時間に処理が集中し、イベントとイベントの間は単なる待ちになることがよくあります。ピーク時の高性能と平均的な省電力を両立するには、低消費電力モードの活用が最適です。低消費電力モードから通常動作への復帰時間をいかに短縮するかも重要になっています。

複数の低消費電力モードをもち、より高度な省電力を実現できるマイコンも増えています。内部回路を複数の機能ブロックに分けて機能停止、クロック停止、電源供給停止などを行うことで、きめ細かく徹底した省電力が可能です。

| モード | 概要、特長 |

|---|---|

| Active | 通常動作 |

| LPM0 | CPUとメインクロック(MCLK)を停止、他の機能は動作を継続。 |

| LPM1 | 周波数ロックループ(FLL+)発振器も停止。 |

| LPM2 | サブメインクロック(SMCLK)と、それを使用する周辺機能も停止。 |

| LPM3 | 低速クロック(ACLK)だけ供給、RTCは動作。 |

| LPM4 | すべてのクロックを停止。メモリ保持。 |

| LPM5 | 電源供給停止。メモリも保持しない。RTC動作可のLPM3.5、RTCも停止のLPM4.5がある。 |

※MSP430、C2000、C5000およびC6000はTexas Instruments Incorporatedの商標です。その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

TIのマイコン製品の詳細はこちら

宮崎 仁のマイコン基礎の基礎 第12回「マイコンのハードウェア設計」は、9/25(水)の公開を予定しています。

提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2014年3月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.