半導体の温故知新(2)――トランジスタ、ICとマイクロプロセッサの発明:津田建二の技術解説コラム【歴史編】

今日のIC半導体の発展の元は、トランジスタの発明であることには間違いありません。半導体とは導体と絶縁体との中間の材料ですが、なぜ半導体トランジスタが発明されたことで、産業へのインパクトが大きいのでしょうか。集積回路やマイクロプロセッサの発明に対するインパクトはどうでしょうか?

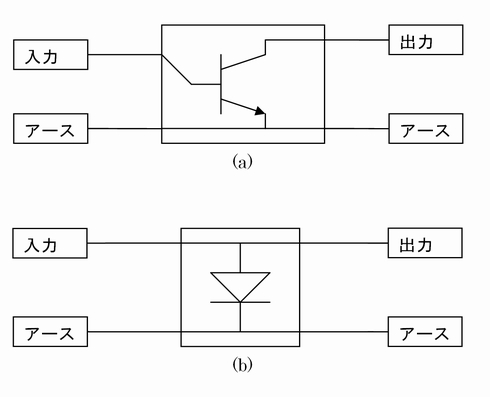

トランジスタの発明が偉大なのは、入力と出力が分離されており(図1)、しかも増幅作用があるからです。入力と出力の信号分離されていると、入力に信号を入れるだけで出力をオン/オフできます。これは、回路を構成するのに向いています。ダイオードは2端子しかありません(図1のb)ので、入力と出力が同じ端子になってしまい、互いに分離させることが難しくなります。増幅作用は、トランジスタを鎖(チェーン)状につなげても信号が減衰しにくいのです。

【図1】トランジスタの回路図(a)とダイオード回路(b)。トランジスタ(a)は入力端子(ベース)と出力端子(コレクタ)とは別だが、ダイオード(b)は入力と出力はアノードを兼用するため入力と出力がつながっている。

もしダイオードしか手に入らないとすれば、増幅回路1つを作るのにも、入出力分離のための部品が必要になり回路が複雑になるだけではなく、動作点を見つけ調整するための手間がかかります。トランジスタは1個だけで簡単に増幅できます。

トランジスタはシリコンウェーハ上に形成し、1個ずつ切り離していましたが、1個ずつではなく配線で出力コレクタを次段のベースあるいはエミッタにつなぐことで2個のトランジスタを構成でき、集積回路へとつながります。集積回路は、複数のトランジスタをつなぎ電子回路を構成したものです。フェアチャイルド・セミコンダクターのボブ・ワイドラー氏はオペアンプを発明してアナログの道を開き、テキサス・インスツルメンツはTTLを開発し標準ロジックというデジタル製品で世界のトップを続けました。

トランジスタを発明した、ウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディン、ウォルター・ブラッテインの3人はノーベル賞を受賞しましたが、集積回路を発明したロバート・ノイスとジャック・キルビーの内、ノイスは受賞が決まった時には既に死去しており、キルビーだけが受賞しました。

産業的インパクトが最大のマイクロプロセッサ

半導体産業の歴史の中で、トランジスタと集積回路は確かに素晴らしい発明でしたが、1971年のインテル社の3人の技術者、フェデリコ・ファジン、嶋正利、テッド・ホフの各氏によるマイクロプロセッサの発明は、産業的なインパクト(市場の大きさ)で言えばトランジスタや集積回路をよりもはるかに大きいと思います。メモリと演算機能を基本とし、ソフトウェアプログラムで命令を指示するコンピュータ方式は、フォン・ノイマンやアラン・チューリングによって生まれた概念ですが、インテルの3人のエンジニアはこれを集積回路に当てはめたのです。その結果、半導体産業は大きく花開き、今やプロセッサのない電子機器や機械は存在しないと言っても過言ではありません。

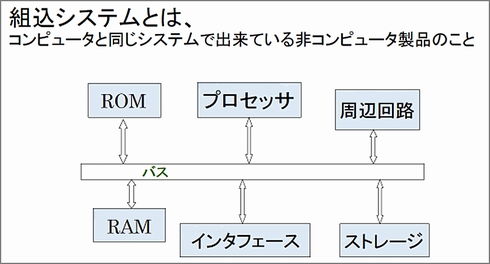

それまでの集積回路は、トランジスタを組み合わせて回路が作られていました。しかし、ユーザーが欲しい回路を設計すればするほど、そのユーザーしか使えない専用回路となりました。半導体はシリコンウエハーを1枚処理する場合でも10枚処理する場合でも手間はさほど変わらない、という特長を持つ産業です。このため専用回路は、生産数量が少なく、手間がかかるためコスト高になってしまいます。集積度を上げれば上げるほど専用的になり、数量が増えず高コストになる、という悪循環を断ち切った答えがインテルのマイクロプロセッサでした。コンピュータシステムや組み込みシステムは、図2のようにプロセッサとROM、RAM、周辺回路、I/Oインタフェース、ストレージからなります。ROMに書き込む命令セットやアルゴリズムなどのソフトウェアこそが差別化すべき機能を実現します。

インテルのマイクロプロセッサは、ソフトウェアを変えることで専用の機能を実現できる集積回路でした。当初は電卓を作ってほしいという依頼を受けて、電卓用のICを開発する予定でしたが、どうせならソフトウェアプログラムを変えることで、いろいろな顧客にも対応できる電卓用の集積回路を作ろうとして、この4ビットのマイクロプロセッサ4004が1971年に誕生しました。

その後、8ビット8080、16ビット8086、さらには32ビットのプロセッサ80386の開発につながりました。さらに80486、Pentiumへと続き、今日のCore2 Duo、Xeonなどのプロセッサファミリへと広がりました。

産業へのインパクトが大きかったのは、16ビットPC用のプロセッサであった8086が登場する頃からです。コンピュータメーカーは、それまではインテルのプロセッサは「おもちゃ」にすぎないと見ており、自分たちでゲートアレイやメモリを使って、プロセッサボードを設計製造していました。インテルチップの性能・機能が上がってくると、自分で設計・製造するよりも、インテルのチップを買ってきた方がコンピュータを簡単に作れる、と考えるコンピュータエンジニアが増えてきました。

さらに、インテルのプロセッサ技術の登場により、数値演算(主に積和演算)専用のマイクロプロセッサであるDSP(デジタル信号プロセッサ)、あるいは命令を簡略化したRISC(Reduced instruction set computer)アーキテクチャ、GPU(グラフィックスプロセッサ)など、新しいプロセッサ技術が生まれてきました。半導体マイクロプロセッサ技術は広がってくると同時に、応用範囲も広がってきました。昔のコンピュータへの応用から、コンピュータ以外のシステム制御に使うための組み込みシステム応用へと拡大してきました。今では、プロセッサを使わないシステムを見つけることはほぼ不可能になってきました。デジカメ、携帯電話機、エアコン、炊飯器、冷蔵庫、音楽プレーヤー、カーナビなど私たちの身の回りのほぼすべての電気製品やIT機器、通信機器、クルマ、ロボット、航空機、無線機器など、ICTのハードウェア全てに使われています。

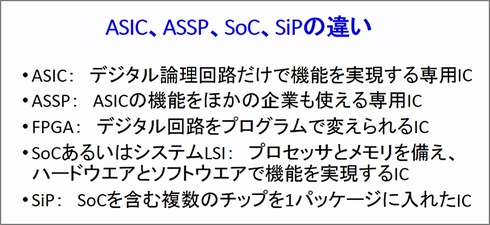

ASICやゲートアレイなどのロジックは、ハードウェアの論理だけで、システムの機能を実現する半導体ですが、マイクロプロセッサベースのシステムLSIやSoC(システムオンチップ)は、ソフトウェアを書くことで自分の欲しい機能を実現する半導体です(図3)。FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)は、ハードウェア回路をプログラムする半導体です。

今後10〜20年は続く組み込みシステム

マイクロプロセッサをベースにしたシステムLSIや組み込みシステムは、これからの10年、20年も基本は変わりません。今のところ、機能・性能・消費電力・フレキシビリティ・短い開発期間・低コストを全て満足するシステム概念が、これ以外にまだ出てきていないからです。このマイクロプロセッサベースの組み込みシステムは、ザイリンクスやアルテラなどのFPGAメーカーにも入り込んできています。ハードでプログラムできる集積規模を超えてしまったからです。組み込みシステムでは、プロセッサはARMのCPUコアを中心にしています。アルテラやザイリンクスの高集積SoCは、図3の周辺回路にFPGA回路を使い、差別化すべき機能を入れられる半導体です。ソフトウェアでプログラムできるマイクロプロセッサベースのシステムLSI(あるいはSoC)こそ、これからの未来に向けた半導体となります。

個人的には、マイクロプロセッサを発明した3人の技術者にこそ、産業への多大なる貢献を果たしたとして、ノーベル賞を受賞されるべきではないかと思います。この半導体こそが今後も10年、20年に渡って産業の基礎となるからです。

Profile

津田建二(つだ けんじ)

現在、フリー技術ジャーナリスト、セミコンポータル編集長。

30数年間、半導体産業をフォローしてきた経験を生かし、ブログや独自記事において半導体産業にさまざまな提言をしている。

提供:ルネサス エレクトロニクス株式会社 / アナログ・デバイセズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2014年5月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.