ミリ波を利用する5Gに向けたRF技術の進化:アナログ回路設計講座(24)

5G(第5世代移動通信システム)時代の幕開けが間近に迫っています。それは、ミリ波を利用した通信の商用化が始まるということを意味します。そこで、ミリ波のユースケースを紹介しながら、ミリ波に対応する基地局システムのアーキテクチャと必要な技術について詳しく説明します。

はじめに

ワイヤレス業界が5G(第5世代移動通信システム)の企画策定に乗り出した当時、2020年ははるか先の未来であるかのように感じられました。しかし、今や2020年は着々と私たちの目前に迫っています。2020年が5G時代の幕開けになることはほぼ間違いありません。

現時点で、フィールド試験や予定されている5Gの商用展開についての報道が毎日のように行われています。ワイヤレス業界は、期待にあふれる時期にあると言えるでしょう。現在、5Gに関して業界で行われている取り組みの多くは、モバイルブロードバンドの強化を目的としています。ミッドバンド帯からハイバンド帯でビームフォーミングの手法を活用することにより、ネットワーク容量とスループットのさらなる改善を図るための取り組みが推し進められています。また、5Gの具体的なユースケースも出現しつつあります。例えば、産業用オートメーションでは、5Gのネットワークアーキテクチャが備える低遅延という特徴が生かされようとしています。

数年前まで、ワイヤレス業界では、モバイル通信にミリ波帯を使用できるのかということが議論されていました*1)。当時は、無線設計者の眼前にいくつもの課題が突きつけられている状況にありました。しかし、ほとんどの課題は短期間のうちに解消され、業界は、初期のプロトタイプ開発からフィールド試験の成功へと急速に歩を進めました。

現在では、ミリ波を利用する5Gの初の商用実装が間もなく開始されようかという段階にまで達しています。多くの初期実装では、固定またはノマディックな無線アプリケーションを対象とすることになります。しかし、真のモバイル接続にミリ波帯の周波数が使われるようになるのも、それほど先のことではないでしょう。ミリ波に対応するシステムの配備に向けては、最初の規格が完成し、技術が急速に進化して、十分な知識が蓄積されつつあります。このように、5Gについてはかなりの進歩があったと言えますが、無線設計者はまだ数多くの課題を抱えているというのが実態です。本稿では、そうしたいくつかの課題について解説します。

本稿は3つのセクションから成ります。最初のセクションでは、後に続く分析の準備として、ミリ波による通信のいくつかの主要なユースケースを紹介します。2つ目と3つ目のセクションでは、ミリ波に対応する基地局システムのアーキテクチャと必要な技術について詳しく説明します。なお、2つ目のセクションでは、ビームフォーマ用の技術について、また、必要な送信電力がシステムのフロントエンド技術の選択に及ぼす影響について解説します。5Gに関する技術的な報道では、多くの場合、ビームフォーマが取り上げられます。しかし、実際の無線においては、ビット(デジタルデータ)からミリ波帯の周波数信号への変換を実行する部分もビームフォーマと同等に重要な要素となります。この部分について、システムのシグナルチェーンの例を示すと共に、無線設計者が検討すべき選択肢として、アナログ・デバイセズの最先端の製品をいくつか紹介します。

配備のシナリオ、伝搬に関する考察

技術を開発する際には、その技術が最終的にどのように配備されるのかを理解することが非常に重要です。どのような設計作業においてもトレードオフの検討が必要であり、洞察を重ねることによって、創造的なイノベーションが生まれる可能性があります。図1に、現在28GHz帯と39GHz帯について検討されている2つの一般的なシナリオを示しました。

図1(a)は、郊外にある各家庭に広い帯域幅でデータを供給することを目的とするユースケースであり、固定無線アクセス(FWA:Fixed Wireless Access)を前提としています。このシナリオでは、基地局は電柱や電波塔に設置され、高い投資対効果を得るために大きなエリアをカバーする必要があります。初期実装では、カバレッジは屋外と屋外の間であると想定されます。顧客構内設備(CPE:Customer Premises Equipment)は屋外に配置され、リンクは最良のOTA(Over the Air)接続が確保されるように設計される可能性があります。アンテナは下向きでユーザは固定であることから、垂直方向のステアリング範囲は大きくなくてもよいのかもしれません。ただ、カバレッジを最大化して既存のインフラを活用するために、EIRPが65dBm以上というかなり大きな送信電力が求められる可能性があります。

一方の図1(b)は、高密度の都市部のシナリオを表しています。基地局は、建物の屋上や正面など、郊外のユースケースよりも地上に近い高さに設置されます。将来的には街灯など、路上のレベルに設置されるようになるかもしれません。どこに設置される場合でも、この種の基地局には垂直方向の走査能力が求められます。建物のすべての階に信号を送信しなければならないからです。また、将来的にこのユースケースに対応する携帯端末が登場すれば、地上にいるモバイルユーザーやノマディックユーザー(歩行者や車両)にも信号を送信する必要があります。一方、郊外のユースケースと比較すると、送信電力はそれほど高くなくても構いません。ただ、複層ガラス(低放射ガラス)は、屋外から屋内に信号を伝送する際の障害になることが明らかになっています。図から分かるように、水平方向と垂直方向の両方について、ビームの走査範囲にさらなる柔軟性が必要になります。ここで重要なのは、すべてのケースに対して有効な万能な解決策は存在しないということです。配備のシナリオに応じてビームフォーミング用のアーキテクチャが決まり、そのアーキテクチャに応じてどのRF技術を選択するかが決まります。

| 28GHz帯のリンクのバジェット (帯域幅は800MHz、距離は200m) |

ダウンリンク (基地局) |

アップリンク (CPE) |

|---|---|---|

| アンテナの素子数 | 256 | 64 |

| 総伝導PA電力〔dBm〕 | 33 | 19 |

| アンテナの利得〔dB〕 | 27 | 21 |

| 送信側EIRP〔dBm〕 | 60 | 40 |

| 経路における損失〔dB〕 | 135 | 135 |

| 受信電力〔dBm〕 | –75 | –95 |

| 熱によるノイズ・フロア〔dBm〕 | –85 | –85 |

| 受信ノイズ指数〔dB〕 | 5 | 5 |

| 受信素子あたりのS/N比〔dB〕 | 5 | –15 |

| 受信側のアンテナの利得〔dB〕 | 21 | 27 |

| ビームフォーミング後の受信側S/N比〔dB〕 | 26 | 12 |

表1に示したのは、実用的な例を基に、ミリ波対応の基地局における送信電力の要件を表す簡単なリンクバジェットを導出した結果です。セルラー式携帯電話の周波数では存在しなかった経路における損失(Path Loss)が追加されることは、ミリ波帯の周波数において克服しなければならない大きな課題です。また、建物、枝葉、人間などの障害物も重要な検討項目です。ミリ波帯の周波数における伝搬については、ここ数年の間にかなり多くの取り組み結果が報告されています。その概要について解説した文献に「Overview of Millimeter WaveCommunications for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks-with a Focus on Propagation Models(伝搬モデルに着目し、5Gの無線ネットワークにおけるミリ波通信を俯瞰する)」*2)があります。この文献では、複数のモデルについて比較/解説を行い、経路における損失が環境にどのように依存するのか説明しています。また、見通し内(LOS:Line-of-Sight)と見通し外(NLOS:Non-Line-of-Sight)のシナリオの比較も行われています。ここでは詳細は割愛しますが、一般にNLOSのシナリオは、検討されている通信範囲と地域から考えて、固定型の無線実装を対象とすべきだと言えます。本稿の例では、通信範囲が200mの基地局を郊外に配備するケースについて考察しました。ここでは、屋外から屋外へのNLOSリンクの場合、経路における損失は135dBであると仮定しました。屋外から屋内へのリンクでは、経路における損失はさらに最大30dB高くなる可能性があります。一方、LOSモデルを想定する場合には、経路における損失は110dB程度に収まると考えられます。

この例において、基地局には256の素子があり、CPEには64の素子があると仮定しています。どちらについても、出力電力に関する要件はICによる実装で満たすことができます。リンクについては非対称であると仮定しました。これにより、アップリンクのバジェットがやや緩和されます。リンクの質の平均値を前提とした場合、ダウンリンクは64QAM、アップリンクは16QAMに対応できるレベルであるとします。アップリンクは、国/地域の法律で定められた上限値の範囲内で、必要に応じてCPEの送信電力を高めることによって性能を向上することができます。リンクの通信範囲を500mまで拡大すると、経路における損失は約150dBに増加します。これに対応することは可能ではありますが、アップリンクとダウンリンクともに無線システムがさらに複雑になり、消費電力が大幅に増加します。

ミリ波に対応するビームフォーミング

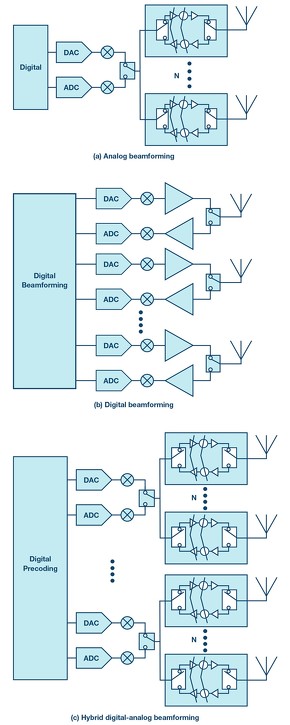

次に、さまざまなビームフォーミング方式について考察します。図2に示すように、方式としてはアナログ、デジタル、ハイブリッドの3種が存在します。アナログビームフォーミングの概念については、ここ数年かなり多くの文献で取り上げられています。そのため、よくご存じの方が多いでしょう。アナログビームフォーミングでは、広帯域のベースバンド信号またはIF(中間周波数)信号とデジタル信号の間の変換を行うデータコンバータ(A/Dコンバータ、D/Aコンバータ)が、アップコンバージョンとダウンコンバージョンを実行する無線トランシーバーに接続されます。例えば、28GHzといったRF帯において1本のRFパスを複数のパスに分割し、各パスの位相を制御することによって、ビームフォーミングを実現します。それにより、遠方にいる意図したユーザーに向けてビームを送信します。データパスにつき1本のビームを操作可能なので、理論的には、このアーキテクチャでは同時に1人のユーザーに対応できるということになります。

デジタルビームフォーミングでは、その名の通りの処理が行われます。位相シフトが純粋にデジタル回路によって実現され、トランシーバーのアレイを介してアンテナのアレイに供給されます。簡単に言えば、各無線トランシーバーは1つのアンテナ素子に接続されることになります。ただ、実際には、求められるセクタの形状に応じ、複数のアンテナ素子によって1つの無線接続が実現される場合があります。デジタル方式を採用すれば、容量と柔軟性を最大限に高めることができます。例えば、ミッドバンドのシステムに似たマルチユーザーMIMO(Multiple Input, Multiple Output)を、将来的にはミリ波帯の周波数を使って、実現できる可能性があります。その一方で非常に複雑であるという欠点もあります。現時点で利用可能な技術では、RF回路とデジタル回路の両方でDC電力を過剰に消費してしまいます。しかし、将来的には技術の進歩に伴い、ミリ波対応の無線においてデジタルビームフォーミングが台頭してくると考えられます。

近い将来、最も実用的で効果的に利用できるのは、デジタル/アナログのハイブリッド型ビームフォーマです。基本的な考え方としては、デジタルプリコーディングとアナログビームフォーミングを組み合わせて、1つの空間に複数のビームを同時に生成します(空間多重方式)。狭いビームによって意図したユーザーに電力を送信するため、基地局は同じ帯域を再利用し、同じタイムスロットで同時に複数のユーザに対応することができます。ハイブリッド型のビームフォーマについては、各種文献でさまざまな手法が報告されていますが、それぞれには少しずつ違いがあります。ただ、本稿に示したサブアレイ方式が最も実用的な実装だと言えます。これは、基本的にアナログビームフォーマをステップ&リピート方式で拡張したものとなっています。現時点では、2〜8本のデジタルストリームを実用レベルでサポートできるシステムの事例が報告されています。この手法であれば個々のユーザーを同時にサポートできますが、複数のMIMOレイヤーを設けて対応可能なユーザー数を減らすことも可能です。

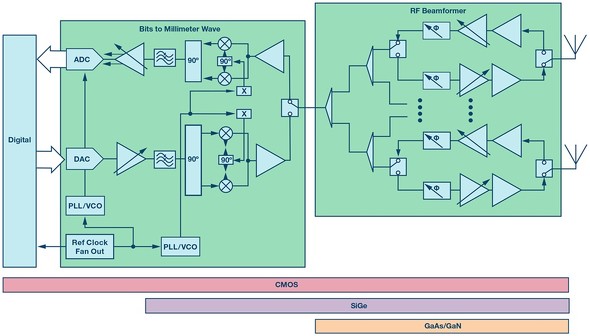

続いて、図3に示したハイブリッド型ビームフォーマの構成要素となるアナログビームフォーマ向け技術の選択肢について詳しく見ていきましょう。通常は、損失を抑えるために、ミリ波に対応するすべてのコンポーネントは近くに配置したいと考えるはずです。ただ、ここでは説明しやすくするために、アナログビームフォーミングシステムを、デジタル部、ビットとミリ波の間の変換部、ビームフォーマ部という3つのブロックに分割しました。つまり、これは実際のシステムの分割方法とは異なるわけですが、このようにした理由については、読み進めていただくことですぐに理解できるはずです。

ビームフォーマの機能は、セグメントの形状と範囲、電力のレベル、経路における損失、熱に関する制約など、多数の要因によって左右されます。ミリ波対応のシステムにおいて、この部分については、業界の成熟度合いに対応するためにある程度の柔軟性が求められます。業界が十分に成熟した後も、スモールセルからマクロセルに至るまでの多様な配備のシナリオに対応するために、さまざまな送信電力レベルが引き続き求められることになるでしょう。一方、基地局においてビットからミリ波への変換を行う無線部に求められる柔軟性は、それよりもはるかに低くなります。その機能は、現行のRelease 15の仕様*3)に基づいてほぼ定めることができます。つまり、設計者は複数のビームフォーマの構成において同じ無線機能を再利用することができます。この点は、現行のセルラ方式の無線システムに似ています。セルラー方式の無線システムでは、小信号のセクションについてはプラットフォーム間で共通になりますが、フロントエンドはユースケースに応じて設計する必要があります。

図3には、デジタルからアンテナまでのシグナルチェーンの各部に適用きる半導体技術を示してあります。ご存じの通り、デジタルICやミックスドシグナルICは、微細化されたバルクCMOSプロセスによって製造されます。基地局の要件によっては、シグナルチェーンの全体をCMOSで構築することも可能です。しかし、シグナルチェーンで最適な性能が得られるように、複数の技術を組み合わせる手法の方が一般的です。よくある構成例としては、CMOSのデータコンバータと、SiGeBiCMOSをベースとする高性能のIF−ミリ波変換器を組み合わせるというものがあります。ビームフォーマは、システムの要件に応じ、複数の技術を適用して実装することが可能です(詳細は後述)。アンテナの規模と送信電力の要件にもよりますが、集積度の高いシリコンで実装するか、またはシリコンベースのビームフォーマにディスクリートのパワーアンプ(以下、PA)と低ノイズアンプを組み合わせて実装することができます。

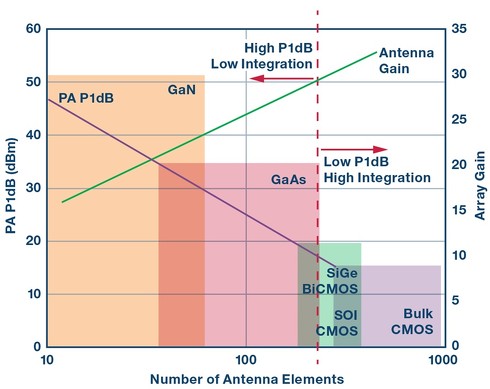

トランスミッタの出力電力と半導体技術の関係については、過去に分析した結果を文献としてまとめてあります*4、5)。そのため、ここでは詳細は割愛しますが、その分析結果の概要を図4にまとめました。PA向けの半導体技術は、トランスミッタに求められる出力電力、アンテナの利得(素子数)、各半導体技術におけるRF電力の生成能力を総合的に検討した結果に基づいて選択します。グラフに示しているように、必要なEIRPは、フロントエンドにII-V族の半導体技術を採用してアンテナの素子数を減らすか(集積度の低い手法)、シリコンをベースとする集積度の高い手法を採用することによって達成できます。

どちらの手法にもメリットとデメリットがあるので、実際の実装は、サイズ、重量、DC消費電力、コストに関する設計上のトレードオフによって決めることになります。「Architectures andTechnologies for the 5G mmWave Radio」(5Gでミリ波無線を利用するためのアーキテクチャと技術)*5)のプレゼンテーションでは、表1の例で導出した60dBmのEIRPを達成するための最適なアンテナの素子数は128〜256であると発表しました。また、素子数を128にできるのはGaAsベースのPAを採用した場合であり、256にできるのはすべてをシリコンで実現したビームフォーマ用RF ICに基づく技術を採用した場合であることを明らかにしました。

ここで、この問題について別の観点から考察してみましょう。60dBmのEIRPというのは、FWAの目標値として一般的に掲げられているものです。EIRPの値は、基地局に求められる通信範囲と周辺環境に応じて、それより高い場合も低い場合もあります。現実には、木が生い茂っていたり、高層ビルが立ち並んでいたり、広大なオープンスペースがあったりと、さまざまな配備の実装シナリオがあり得ます。そのことを考えると、経路における損失については、ケース・バイ・ケースで取り組む必要があることが分かります。例えば、高密度な都市部でLOSが想定される場合には、EIRPの目標は50dBmまで引き下げられる可能性があります。

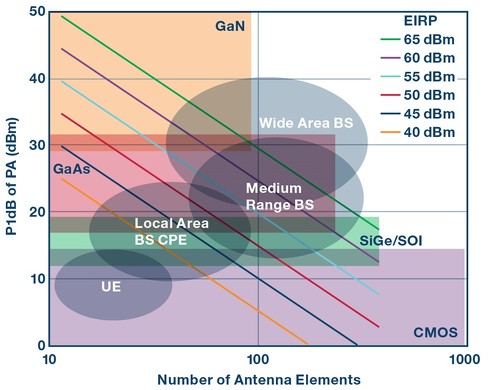

FCC(連邦通信委員会)は、機器のクラス別に定義、公開仕様、送信電力の上限値を定めています*3、6)。ここでは、3GPP(Third Generation Partnership Project)が使用している基地局の用語を使って解説します*3)。図5に示すように、PA向けにどの半導体技術を選択するかは、機器のクラスによってほぼ決まります。厳密に定義されているわけではありませんが、モバイルユーザー向けの機器(端末)にはCMOS技術が適しており、比較的少数のアンテナを使うことで、トランスミッタに求められる出力電力を達成できます。この場合、携帯型機器のニーズを満たすために、非常に高い集積度と電力効率が求められます。ローカルエリア向けの基地局(スモールセル)とCPE(可搬型の電力)は、類似の要件を共有しています。そのため、CMOS(トランスミッタの出力電力に対する要件が緩い場合)からSiGe BiCMOS(同要件が厳しい場合)までの多様な技術を利用できます。一方、ミッドレンジに対応する基地局には、小型のフォームファクタを実現可能なSiGe BiCMOS技術が最適です。ワイドエリア向けの基地局のハイエンドな要件に対しても、さまざまな半導体技術を適用できます。最終的な決断は、アンテナの規模と半導体技術のコストのトレードオフを考慮して行うことになります。SiGeBiCMOSを適用して60dBmのEIRPを達成することも可能ですが、GaAsまたはGaNをベースとするPAの方が高い出力電力を達成するという意味では実用的です。

図5は現時点での半導体技術の状況を示したものです。業界の進歩は目覚ましく、技術は絶えず進化しています。「Architectures and Technologies for the 5G mmWave Radio」*5)のプレゼンテーションでも述べたのですが、設計者にとっての重要な課題の1つは、ミリ波に対応するPAのDC電力効率を改善することです。

新たな技術やPAのアーキテクチャが登場し、図5のグラフは変化して、高い出力電力を求められる基地局に対してより集積度の高い製品が提供されるようになるでしょう。なお、PAに関する技術の進歩については、「A Short Survey on Recent HighlyEfficient cmWave 5G Linear Power Amplifier Design(センチメートル波に対応する最新かつ高効率の5G向けリニア・パワー・アンプの設計に関する簡単な調査)」*7)に適切にまとめられています。

ここで、ビームフォーマに関するセクションを総括すると、現時点ではすべてのケースに対応できる万能なアプローチというものは存在しません。スモールセルからマクロセルに至るまでのさまざまなユースケースに応じ、多様なフロントエンドを設計しなければならない可能性があることを、再度指摘しておきます。

ビットからミリ波へ、ミリ波からビットへ

続いて、ビットとミリ波の間の変換を行う無線部について詳しく説明します。システムの中で、この部分が抱える課題を洗い出してみたいと考えています。64QAMはもちろん、将来的には256QAMといった高次の変調方式をサポートするには、ビットからミリ波、ミリ波からビットへの変換を高い忠実度で実施することが不可欠です。それにあたって主要な課題となるのは帯域幅です。実際にどのように帯域が割り当てられるかにもよりますが、ミリ波を利用する5Gでは基本的には1GHzまたはそれ以上の帯域幅に対応する必要があります。1GHzの帯域幅というのは、28GHz帯を使うことを考えれば比較的狭い(3.5%)と言えます。しかし、例えばIFが3GHzであるとすれば、設計は非常に難しいものとなり、最先端の技術を活用しなければ高い性能を得ることはできません。

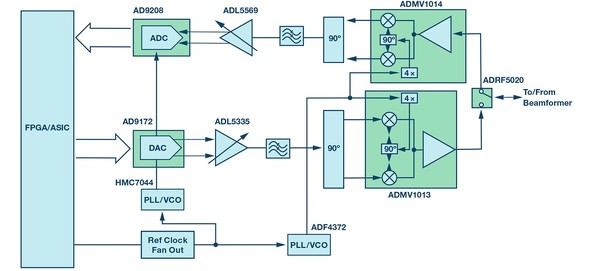

図6に示したのは、ビットからミリ波への変換を高い性能で行う無線部の例です。アナログ・デバイセズの多様なRF製品群/ミックスドシグナル製品群の中から選択したコンポーネントを使用しています。このシグナルチェーンは、28GHzの帯域、100MHzの帯域幅に対応します。隣接する8つのNRキャリアをサポートすることが可能です。実際、この条件下で卓越したエラーベクトル振幅(EVM)性能が得られることが実証されています。このシグナルチェーンの詳細と実証された性能については、アナログ・デバイセズの動画「5G Millimeter Wave Base Station(ミリ波を利用する5Gの基地局)」*8)をご覧ください。

続いては、データコンバータについて考察してみましょう。図6の例には、周波数の高いIF信号を直接送信するトランスミッタと、周波数の高いIF信号をサンプリングするレシーバーが含まれています。具体的には、A/Dコンバータ(ADC)とD/Aコンバータ(DAC)によって、IF信号の送信と受信が行われます。RF領域ではイメージの除去が困難なので、それを回避するためにIFを合理的な範囲でできるだけ高く設定する必要があります。そのため、IFは3GHz以上に設定されます。幸い、図6で使用しているような最先端のデータコンバータであれば、そうした周波数に対応可能です。「AD9172」は、分解能が16ビットで最高12.6GSPSのサンプルレートに対応するデュアルDACです。8レーン、15GbpsのJESD204Bに対応するデータ入力ポート、高性能のクロック逓倍器に加えて、広帯域に対応するマルチバンドのデータを最高6GHzのRF信号に直接変換することを可能にするデジタル信号処理機能を備えています。図6でレシーバー用に使用しているのは、分解能が14ビットでサンプルレートが3GSPSのデュアルADC「AD9208」です。バッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しており、消費電力の低減、小型化、使いやすさを考慮して設計されています。通信アプリケーションをターゲットとしており、最大5GHzの広帯域のアナログ信号を直接サンプリングすることが可能です。

図6の回路では、送信と受信の両方のIF段に、シングルエンドと差動の間の変換を行うデジタルゲインアンプを挿入することによって、バランを不要にしています。具体的には、広帯域に対応する高性能のアンプの例として、送信チェーンには「ADL5335」、受信チェーンには「ADL5569」を適用しています。

IFとミリ波の間には、アップコンバージョンとダウンコンバージョンの機能が必要になります。それに向けては、シリコンをベースとする広帯域対応のアップコンバータ「ADMV1013」とダウンコンバータ「ADMV1014」をリリースしています。これらの周波数変換デバイスは、24.5GHz〜43.5GHzに対応します。このように対応範囲が広いことから、単一の無線設計によって、5G向けのミリ波帯として現在定義されているすべての帯域(3GPPのn257、n258、n260、n261)に対応可能です。いずれのICも、6GHzまでのIF信号用インターフェースをサポートし、2つの周波数変換モードを備えています。図6に示すように、どちらのデバイスも、局部発振周波数(LO)を4逓倍する機能を備えています。LOの入力周波数範囲は5.4GHz〜11.75GHzです。ADMV1013は、ベースバンド帯のI/Q信号からRF信号への直接変換と、IF信号から単側波帯(SSB:Single Sideband)信号へのアップコンバージョンの両方をサポートします。出力IP3(3次インターセプトポイント)は24dBmで、変換利得は14dBです。図6に示すように、SSBの変換を実行するように実装した場合、側波帯の成分を25dB抑制できます。一方のADMV1014は、RF信号からベースバンド帯のI/Q信号への直接変換と、イメージ除去の処理を伴うIF信号のダウンコンバージョンの両方をサポートします。20dBの変換利得、3.5dBのノイズ指数、−4dBmの入力IP3を実現します。イメージ除去モードでは、側波帯を28dB抑制できます。

RFシグナルチェーンの最後のコンポーネントは、広帯域に対応するSPDTシリコンスイッチ「ADRF5020」です。同製品は、2dBという小さな挿入損失と、30GHzにおいて60dBという高いアイソレーションを実現します。

最後に取り上げるのは周波数源です。局部発振器がEVMに影響を及ぼす大きな要因になり得ることを考えると、ミリ波向けのLO信号の生成には、位相ノイズが非常に小さい周波数源を使用することが重要です。

「ADF4372」は、マイクロ波に対応する業界最先端のシンセサイザです。フェーズ・ロック・ループ(PLL)と極めて位相ノイズの小さいVCO(電圧制御発振器)を統合したものであり、62.5MHz〜16GHzの信号を出力することが可能です。外付けのループフィルタを使用し、外部からリファレンス周波数信号を入力することで、フラクショナルNまたはインテジャーNの周波数シンセサイザを実現できます。8GHzの周波数信号を生成する際のVCOの位相ノイズ性能は素晴らしく、100kHzのオフセット位置で−111dBc/Hz、1MHzのオフセット位置で-134dBc/Hzです。

図6のブロック図は、28GHz帯/39GHz帯を使用するミリ波対応システムの設計について検討する際の有用な出発点となるでしょう。広帯域対応/高性能の無線機能を必要とする多様なビームフォーミング用フロントエンドと共に適切に使用できます。アナログ・デバイセズは「RF, Microwave, and Millimeter WaveProducts Selection Guide(RF/マイクロ波/ミリ波製品のセレクション・ガイド)」を提供しています。同ガイドには、他のシグナルチェーンのアーキテクチャや類似の高周波アプリケーションを設計する際の選択肢となる数多くの製品群が掲載されています。

まとめ

ミリ波を利用する無線技術は、この数年の間に著しく進歩しました。研究の段階からフィールド試験へと歩を進め、数カ月のうちに商用展開が開始されるレベルにまで至っています。進化するエコシステムと新たに出現するユースケースに対応するには、ビームフォーミング用のフロントエンドにある程度の柔軟性が求められます。これについては、本稿で示した通り、近い将来のアンテナの設計に対し、複数の選択肢の中から適切な技術/手法を選択できる状態にあります。ビットとミリ波の間の変換を行う無線部は、本質的に広帯域に対応していなければなりません。したがって、最先端の技術が必要になります。シリコンをベースとする技術は、ミックスドシグナルや小信号の領域の要件に対応すべく、急速に進歩しています。本稿では、現在利用可能なコンポーネントに基づく高性能の無線部の設計例も紹介しました。

アナログ・デバイセズは、5Gのエコシステムのさらなる進化に追従して、引き続き最先端の技術とシグナルチェーン向けソリューションの創出に注力します。ミリ波を利用する5Gの新たな市場において、お客さまが差別化を図ったシステムを開発できるようにサポートしていきます。

参考資料

*1)Thomas Cameron「5G Opportunities and Challenges for theMicrowave Industry(マイクロ波の業界に5Gがもたらす機会と課題)」 Microwave Journal、2016年2月

*2)Theodore S. Rappaport、Yunchou Xing、GeorgeR. MacCarthy, Jr.、Andreas F. Molisch、EvangelosMelios、Jianhua Zhang「Overview of Millimeter WaveCommunications for Fifth-Generation (5G) WirelessNetworks-with a Focus on Propagation Models(伝搬モデルに着目し、5Gの無線ネットワークにおけるミリ波通信を俯瞰する)」 IEEE Transactions on Antennas andPropagation、Special Issue on 5G、2017年11月

*3)Base Station (BS) Radio Transmission and Reception (Release15)(基地局における無線送受信 第15版)、3GPP 38.104technical specification

*4)Thomas Cameron「RF Technology for the 5G Millimeter Wave Radio(5Gでミリ波無線を利用するためのRF技術)」Analog Devices、2016年11月

*5)Thomas Cameron「Architectures and Technologies for the5G mmWave Radio(5Gでミリ波無線を利用するためのアーキテクチャと技術)」 ISSCC 2018、Session 4、mmWaveRadios for 5G and Beyond、2018年2月

*6)Fact Sheet: Spectrum Frontiers Proposal to Identify , Openup Vast Amounts of New High Band Spectrum for Next-Generation (5G) Wireless Broadband(ファクトシート:5Gによる無線ブロードバンド向けに新たな大量の高周波数帯を特定/開放するための周波数フロンティアの提案書)[PDF]

*7)Donald C. Lie、Jill Mayeda、Jota Lopez「A Short Survey onRecent Highly Efficient cm-Wave 5G Linear Power AmplifierDesign(センチメートル波に対応する最新かつ高効率の5G向けリニア・パワー・アンプの設計に関する簡単な調査)」 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium onCircuits and Systems (MWSCAS)、マサチューセッツ州ボストン、2017年8月

*8)「5G Millimeter Wave Base Station(ミリ波を利用する5Gの基地局)」 Analog Devices

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アナログ・デバイセズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2019年7月31日