反転形DC/DCコンバーターの設計(1)基本回路と動作原理、動作解析:たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(15)(4/4 ページ)

今回から反転形DC/DCコンバーターについて説明します。今回は基本回路と動作原理を紹介するとともに、そしてコンバーターの動作を解析していきます。

計算例

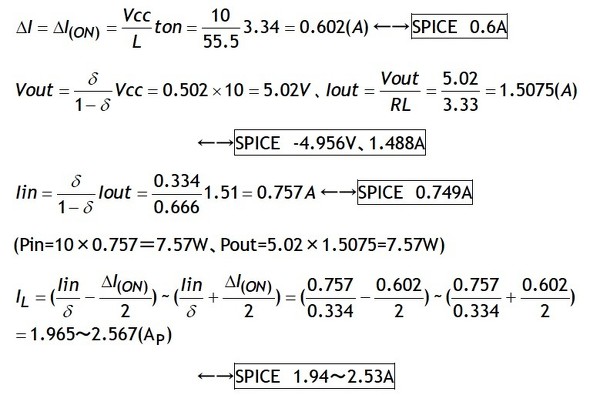

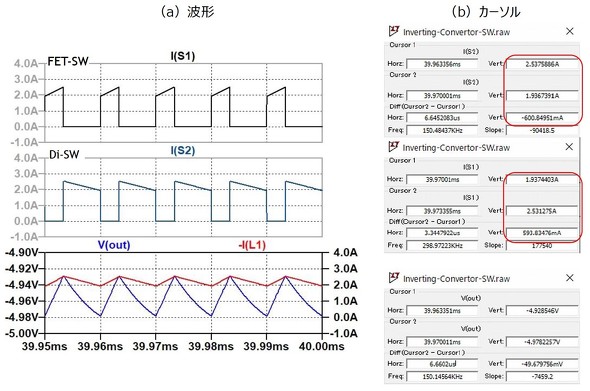

図1(b)のSWモデルを使って図の定数で動作させた時の各部の値を計算し、図5に示すSPICEによるシミュレーション結果と比較します。

最初に各部の損失がない場合を取り上げます。

Vcc=10V、L=55.5μH、ton=3.34μs、toff=6.66μs、RL=3.33Ωです。

SPICEでは出力電圧が60mV程度小さく計算されていますが各電圧制御スイッチに10mΩが設定されていて、この抵抗分成分に発生する電圧降下の影響によるものです。

FET-SWには2.2Ap程度の矩形電流が流れるので22mV程度の電圧降下が生じ、チョークには9.98V程度しか印加されません。

Di-SWにも2.2Ap程度の矩形波電流が流れるので同じく22mV程度の電圧降下を生じます。これらの効果を計算するとVo=(10−0.022)×0.334/0.666−0.022=4.98Vとなりシミュレーション結果と0.5%程度の精度で一致します。

今回は入力電圧と異なる極性の出力電圧が得られる反転形コンバーターの動作について説明しました。その結果、出力電圧Voはδ/(1−δ)に比例し、また時比率δが大きくなるにつれてコンバーターの利得が高くなることも説明しました。

次回はコンバーターに使用する部品の定格について説明します。

執筆者プロフィール

加藤 博二(かとう ひろじ)

1951年生まれ。1972年に松下電器産業(現パナソニック)に入社し、電子部品の市場品質担当を経た後、電源装置の開発・設計業務を担当。1979年からSPICEを独力で習得し、後日その経験を生かして、SPICE、有限要素法、熱流体解析ツールなどの数値解析ツールを活用した電源装置の設計手法の開発・導入に従事した。現在は、CAEコンサルタントSifoenのプロジェクト代表として、NPO法人「CAE懇話会」の解析塾のSPICEコースを担当するとともに、Webサイト「Sifoen」において、在職中の経験を基に、電子部品の構造とその使用方法、SPICE用モデルのモデリング手法、電源装置の設計手法、熱設計入門、有限要素法のキーポイントなどを、“分かって設計する”シリーズとして公開している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ステップアップ形DC/DCコンバーターの設計(3)CRスナバー回路とチョークの要求特性

ステップアップ形DC/DCコンバーターの設計(3)CRスナバー回路とチョークの要求特性

今回はCRスナバー回路とチョークの要求特性について説明します。 ステップダウン形DC/DCコンバーターの設計(1)

ステップダウン形DC/DCコンバーターの設計(1)

今回はこれまで説明した2つの式を使って基本的なステップダウン形DC/DCコンバーターを設計していきます。また最後に前回の課題の1つの考え方を示します。 2つの式の導出(2)―― Cの定義

2つの式の導出(2)―― Cの定義

今回はテーマとした「2つの式」のなかで前回説明しきれなかったキャパシターの式について説明したいと思います。キャパシターは電子回路で抵抗器、インダクターと並んで多用される電子部品です。 2つの式の導出(1)―― Lの定義

2つの式の導出(1)―― Lの定義

今回から電源設計の超初心者向けにDC/DCコンバーターの設計を説明していきます。この連載で主として使用する式はインダクタンスに関する式および、キャパシタンスに関する2つの式だけです。2つの式から導かれるインダクタンスとキャパシタンスの電気的性質を使って入門書などに記載されている基本的なコンバーターの設計をどこまで説明できるかを考えていきます。 フェライト(1) ―― 磁性

フェライト(1) ―― 磁性

“電子部品をより正しく使いこなす”をテーマに、これからさまざまな電子部品を取り上げ、電子部品の“より詳しいところ”を紹介していきます。まずは「フェライト」について解説していきます。 アルミ電解コンデンサー(1)―― 原理と構造

アルミ電解コンデンサー(1)―― 原理と構造

今回から、湿式のアルミ電解コンデンサーを取り上げます。古くから、広く使用される“アルミ電解コン”ですが、さまざまな誤解、ウワサ話があるようです。そこで、誤解やウワサに触れつつ、アルミ電解コンの原理や構造、種類などを説明していきます。