*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

【ビデオ講座】LVDSを基礎から理解する 10Gbps伝送を可能にする新技術 (クリックで動画再生)

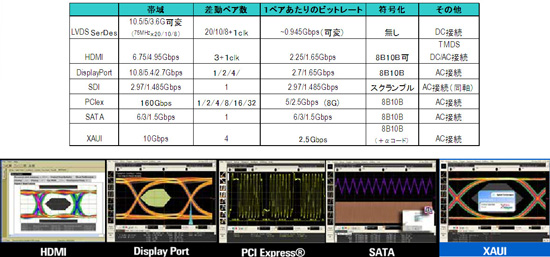

最近になって、パソコンやオーディオ・ビジュアル(AV)機器などで使用する入出力インタフェース技術が急速に高速化している(図1)。例えば、パソコンと周辺機器を接続するUSB 3.0は5Gビット/秒へ、パソコンと記憶装置をつなぐシリアルATAは6.3Gビット/秒へ、パソコン内部でLSI間の接続などに使うPCI Express Gen 3.0は8Gビット/秒へと高まった。

さらに、2011年に入って注目すべき技術が登場した。それは「Thunderbolt」である。米Apple社のノート・パソコンに搭載された入出力インタフェース技術で、データ伝送速度は1レーンあたり10Gビット/秒に達する。パソコンやAV機器の分野では、2000年代半ばには1Gビット/秒にやっと達した状況だったのが、この約5年間で一気に10倍に達したことになる。

半導体技術の進化が後押し

パソコンやAV機器向けでは初めて10Gビット/秒に達したThunderboltだが、通信機器や大型コンピュータの分野では、数年前にすでに10Gビット/秒に達している。10Gbpsは複数の仕様があるが、代表的な仕様として「10GBase-R」が挙げられる。その中でメタルでの機器内部のバックプレーン接続向けで「10GBase-KR」規格がある。

データ伝送速度がすでに10Gビット/秒に達している背景には、半導体製造技術の進化がある。ナショナル セミコンダクター ジャパンで高速伝送関連製品のマーケティングを担当する河西基文氏は、「CMOS製造技術やSiGeバイポーラ技術の進化によって、10Gビット/秒以上で動作するトランシーバ回路が問題なく集積できるようになった」と指摘する。

実は、4年ほど前に、こんな議論があった。PCI Express Gen 3.0の標準化の過程において、データ伝送速度を10Gビット/秒にするか、8Gビット/秒にするかという議論である。新しいインタフェース規格であるため、「Gen2の2倍の実効レートがほしい」という声が強かった。しかし、当時の一般的な半導体製造技術ではGen2のシリアルコーディングのまま2倍にすると10Gビット/秒となり、このトランシーバ回路を手軽にLSIに集積することが困難だった。このため、一部のメンバーは8Gビット/秒の採用を主張。最終的には、この主張が選択され、シリアルコーディングを8B10Bから128b/130bとし8Gビット/秒に落ち着いたわけだ。それから約4年経過した今、10Gビット/秒で動作するトランシーバ回路をさまざまなCMOS LSIに手軽に集積できるようになった。その結果としてThunderboltが実用化されたといって過言ではないだろう。

信号振幅が雑音より大きければ復元可能

ただし、高速な入出力インタフェース技術を実用化する場合、トランシーバ回路をただ単に高速化すればよいわけではない。伝送路は既存のケーブルを使うため、高速化すれば伝搬損失が増えたり、雑音の影響を受けやすくなったりするからだ。この問題を解決しなければ、実用化できない。

そこで登場するのがシグナル・コンディショニング技術である。シグナル・コンディショニング技術は大きく分けて2つある。1つは、送信側で実行するエンファシス技術。もう1つは受信側で実行するイコライザ技術である。簡単に、この2つの技術をおさらいしよう。エンファシス技術はさらに2つに分類できる。伝送路で失われる高周波成分を送信側で追加して伝送するプリエンファシスと、伝送路で失われる高周波成分に合わせて送信側で低周波成分を削って伝送するデエンファシスである。イコライザは、伝送路で失われた高周波成分を受信側で増幅する(ブーストする)ものである。

シグナル・コンディショニング技術を使えば、確かに伝搬損失などの問題をクリアできる。しかし、10Gビット/秒もの高速伝送に対応できるのか。ナショナル セミコンダクター ジャパンの河西氏は、「シグナル・コンディショニング技術は決して万能ではないが、その適用範囲は結構広い」という。10Gビット/秒の信号を考えてみる。実際のところ、信号の立ち上がりと立ち下がり(降下)の両エッジを使ってデータを送っているため、信号周波数は5GHzになる。「この5GHzの信号振幅が雑音よりも大きければ、シグナル・コンディショニング技術を適用することでデータ伝送は可能である」(同氏)。

シグナル・コンディショニング技術で得られる増幅量はかなり大きい。例えば、米National Semiconductor社が2011年2月に発表した10Gビット/秒対応のリピータIC「DS100BR410」を使えば、イコライザで36dBの増幅が可能だ。34dBがちょうど50倍であるため、たとえ信号振幅が約1/50に減衰しても、雑音成分よりも大きければデータ伝送は可能である。

光の出番はまだまだ先か・・・

現行の半導体製造技術とシグナル・コンディショニング技術を使えば、10Gビット/秒の入出力インタフェースを比較的手軽に実現できる。

ただし、Apple社が採用したThunderboltは、米Intel社が開発中の光インタフェース技術「LightPeak」が基になっている。光インタフェース技術を使えば、高速信号を比較的長い距離送ることができる。10Gビット/秒の信号伝送に光インタフェース技術を適用した背景には、電気信号を使った伝送技術よりも長距離のデータ伝送を実現したいという狙いがあったはずだ。しかし、河西氏は「前述のリピータICを使えば、電気信号を使った伝送技術でも10.3125Gビット/秒の信号を差動の細いケーブルでも10m送ることができる。コンピュータや通信機器のバックプレーン接続の用途であれば十分に実用的なレベルにある」(同氏)という。

つまり、10Gビット/秒の入出力インタフェースについては、特殊な用途を除いては電気信号伝送で十分に対応できることになる。電気信号伝送で実現できれば、光インタフェース技術の出番はなさそうだ。光インタフェース技術は、電気信号を使う場合に比べて、データ伝送システム全体のコストが高くなってしまうからだ。現時点では、部品コストや実装コストが高いのが実情だ。「半導体製造技術については、テスト・ダイ(試作チップ)において28Gビット/秒でデータ伝送できることを確認済みである。さらに、伝送路(ケーブル)の導体を太くすれば、伝送距離をさらに延ばすことができる。まだまだ電気信号伝送の限界は見えない」(同氏)。

提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2013年3月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.