*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

【ビデオ講座】LVDSを基礎から理解する 10Gbps信号を長距離送る方法 (クリックで動画再生)

高速化が急ピッチで進む入出力インタフェース技術。2011年に登場した「Thunderbolt」によって、パソコンやオーディオ・ビジュアル(AV)機器に向けた入出力インタフェースもデータ伝送速度が10Gビット/秒の時代が到来した。

こうした高速化の背景には2つの技術的な動きがある。1つは、半導体製造技術の進化である。具体的には、微細加工技術の進展によって、LSIの内部に10Gビット/秒と高速で動作するトランシーバ回路を集積することが可能になった。もう1つは、シグナル・コンディショニング技術である。伝送信号がいくら減衰しても雑音よりも大きな振幅を確保できれば、増幅することで正確なデータ伝送が可能になる。

36dB増幅できるイコライザ搭載

ただし、伝送距離が長くなればなるほど、信号振幅の減衰量は大きくなる。いずれ、雑音が振幅よりも大きくなってしまうだろう。つまり、伝送距離には、必ず限界が存在することになる。それでは、10Gビット/秒の電気信号は、現状の技術でどの程度の距離を送ることができるのか。ナショナル セミコンダクター ジャパンで高速伝送関連製品のマーケティングを担当する河西基文氏によると「差動は10m程度であれば、問題なく伝送できる」という。

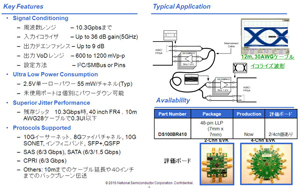

10Gビット/秒信号の10m伝送を可能にするのが、同社の10.3125Gビット/秒対応のリピータICである「DS100BR410」と「DS100BR111」、「DS100BR210」である(図1)。この3つのリピータICは、集積したチャネルの個数と、その構成に違いがある。DS100BR410は単方向チャネルを4個集積したタイプ、DS100BR210は、単方向チャネルを2個集積したタイプ、DS100BR111は、送信チャネルと受信チャネルで構成した双方向レーンを1つ集積したタイプである。型番こそ違うが、内部に採用されている技術は基本的に同じである。

10.3125Gビット/秒というデータ伝送速度は、バックプレーン向けの伝送規格である「10GBase-KR」で採用されている数字である。最大で10.3125Gビット/秒に対応できるという意味で、6.3Gビット/秒のシリアルATAや、10Gビット/秒のThunderboltにも適用することが可能で、8Gビット/秒のPCI Express Gen3にもイコライザとして応用できる技術である。

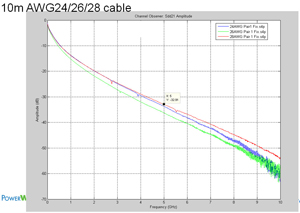

これらのICで、10Gビット/秒信号を10m伝送できるようになった技術的なポイントは、シグナル・コンディショニング技術にある。いずれのICとも、入力段にイコライザ機能を、出力段にデエンファシス機能を搭載している。このうち、イコライザは最大で36dBの増幅が可能である。例えば、銅線の直径が約0.4mmのAWG (American Wire Gauge)26のケーブルの例として、5GHzの信号を10m伝送させたときの減衰量はこのケーブルでは約34dBになる(図2、図3)。従って、信号の振幅よりも雑音が大きくなければ、イコライザ機能を使って伝送信号を元に戻すことが可能なわけだ。

一方、デエンファシス機能は、伝送路で失ってしまう高周波成分に合わせて、低周波成分をあらかじめ減衰させておく技術であり、発売した3つのICで設定できる減衰量は9dBもしくは12dBである。従って、デエンファシス機能だけでは、10Gビット/秒信号の10m伝送を実現することは難しい。

図3 ケーブルの直径

ケーブルの直径はAWG(American Wire Gauge)によって規格化されている。一般には、AWG28(0.3mm)やAWG26(0.4mm)、AWG28(0.5mm)が使われる。

ただし、デエンファシス機能は、送信波形に対してあらかじめ処理を加えるものなので、受信端で伝送波形を確認できるというメリットがある。対するイコライザ機能は、受信した波形に処理を施す技術であるため、受信端で波形を確認することができない。このデエンファシスのメリットは、用途によっては非常に有益だ。従って、伝送速度が低く、もしくは伝送距離が短く、それほど大きな減衰量が必要ない用途には有効な機能だと言える。

なお、発売したICにはプリエンファシス機能は搭載していない。その理由は、伝送信号形式にCML(Current Mode Logic)を使っているからだ。CMLの電圧振幅は調整することが可能だが、標準的には0.8Vppが使われる。仮に、プリエンファシス機能で高周波成分を10dB持ち上げてしまうと、伝送波形の振幅は約2.5Vppに達してしまう。これでは、振幅が大きすぎ、高速な信号を伝送できない。

実験でイコライザの効果を確認

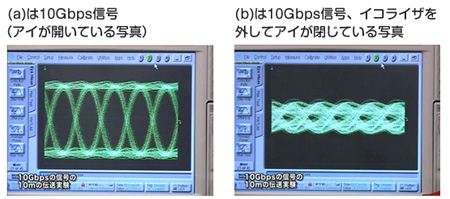

それでは、DS100BR410に搭載したイコライザ機能の効果を確認しよう。図4は、10Gビット/秒の信号を10m伝送する実験系である。ビット誤り率テスタ(BERT:Bit Error Rate Tester)を信号発生器として利用し、DS100BR410を送信側ではライン・ドライバとして使い、受信側ではイコライザ機能とともにレシーバとして使う。そして測定した波形のアイ・パターンをデジタル・ストレージ・オシロスコープで観測する。伝送路は、直径が約0.4mmのAWG26ケーブルである。長さは10mである。平河ヒューテックの製品である。

実験ではまず、シリアルATAに対応した6.3Gビット/秒の信号を、次にPCI Express Gen3に対応した8 Gビット/秒の信号を伝送させた。いずれもイコライザ機能を利用した。受信波形のアイ・パターンは十分に開いており、正確にデータを送れていることが分かる。次に、10Gビット/秒の信号を送った。この場合も、イコライザ機能を利用したため、受信波形のアイ・パターンは十分に開いており、問題なくデータを伝送できた図5(a)。

ここで、イコライザ機能の効果を確認するため、それを使わずに10Gビット/秒の信号を10m伝送した。その結果が図5(b)である。アイ・パターンは完全に閉じており、データを正確に送ることは不可能な信号波形である。つまり、図5の(a)と(b)の差がイコライザ機能の効果であり、その有用性は極めて高いと言えるだろう。

図5 測定結果

(a)は、10Gビット/秒の信号を10m伝送した際にイコライザ機能を使った場合のアイ・パターン。(b)は、イコライザ機能を使わない場合のアイ・パターンである。(a)はアイ・パターンがきれいに開いているが、(b)は完全に閉じている。(a)と(b)の差がイコライザ機能の効果である。

提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2013年3月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.