半導体の基礎知識(1)――マイコンとアナログはどう関係するの?:津田建二の技術解説コラム【入門編】

デジタルの“マイコン”と“アナログ”。一見すると全く関係がないように思えますが、実は、切っても切れない関係にあるのです。身の回りにある炊飯器や掃除機などを例に挙げ、マイコンとアナログの深い関係について見ていきましょう。

マイコンという言葉は、昔はマイコンピュータという意味で使われることもありましたが、今はマイクロコントローラのことを指します。マイコンはデジタルです。アナログは、「1」、「0」のデジタルとは違い、物理量が連続的に変わるものです。一見して、全く関係がないように見えます。ところが、大ありなのです。

電子システムの信号チェーンを理解しよう

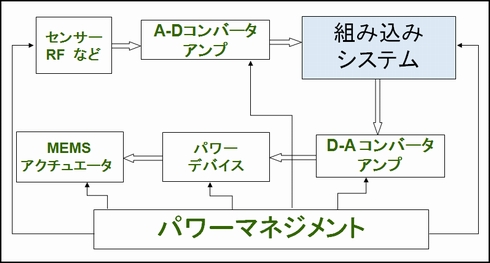

現代の電子システムは、図1のような信号チェーンで、できています。入力のセンサーから信号を増幅するアンプ、A-Dコンバータを経て、組み込みシステムに入ります。ここでさまざまな信号処理を施したあと、再びD-Aコンバータでアナログに戻し、磁力を発生するアクチュエータやモータなどを動かします。この基本構造はデジカメやスマホ、タブレット、音楽プレヤー、テレビ、AV機器をはじめ、冷蔵庫や洗濯機などの白物家電にも使われています。

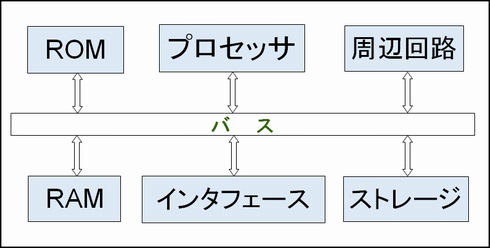

ではマイコンはどこに使われているでしょうか。組み込みシステムと呼ばれる部分です。図1の中の組み込みシステムは、図2のようになります。プロセッサとROM(主にプログラムメモリとして使う読み出し専用メモリ)、RAM(絶えずCPUとやりとりしながら内容を書き換えるメモリ)、インタフェース、周辺回路、ストレージなどからできています。システムが大きければ、共通バスの上で全て別々のチップで構成されるでしょう。例えばPCやコンピュータサーバなどがこれに相当します。しかし小さなシステムだと、これら全てを1チップに集積できます。これがマイコンです。それぞれの容量は小さく、PCだとRAMは4Gバイトもありますが、マイコンでは多くてもせいぜい128Kバイト程度です。

図2をもう少し注意して見ると、実はコンピュータシステムそのものであることに気が付きます。つまり、コンピュータと同じ仕組みを使いながらコンピュータではない製品や技術、概念を「組み込みシステム」と言います。同じことがマイコンにも言えます。いうなれば小さなコンピュータがマイコンなのです。

図2の構成は、システムLSIやSoC(システムオンチップ)と呼ばれる半導体でも同じです。ただ規模や役割が異なるだけで基本構成は全く同じなのです。

プロセッサは制御命令と演算命令

コンピュータの頭脳となるCPUあるいはプロセッサは、インテルやAMD、ARM、ルネサスなどが作っています。このCPUには大きく分けて、制御命令と演算命令があります。制御命令はx番地の命令をx’のレジスタに入れ、y番地のデータをy’のレジスタに入れなさい、というような業務(ジョブ)を管理・コントロールするのが主な仕事です。例えばワープロの作業は、辞書に置いてある漢字を画面上(実際はRAM)に持ってくるだけですから、まさに制御命令を主体に使っています。一方、演算命令は、四則演算をはじめとする計算を主体に使う命令です。例えば、エクセルなどで交通費を足し算する場合は演算命令を使います。

マイコンは制御命令を主体とした組み込みシステムであるといえます。ただ、この図2だけでは制御するだけですから、実際の電子機器を動かすことはできません。工場の機械やロボットを動かしたり、あるいは民生用の電気釜や洗濯機を動かしたりするためには、ヒータのスイッチを入れたり、モータを回したりする必要があります。ここにアナログが求められるのです。

おいしいご飯とゴミのない暮らし

電気釜には、おいしいご飯が炊きあがるように、「始めちょろちょろ、中ぱっぱ、最後は蒸し」というようなヒータに流す電流を決まったシーケンスに沿って変えていかなければなりません。それを制御するのがマイコンです。ヒータに流す電流を供給するのはアナログ回路(パワー半導体)です。

少し賢い電気掃除機だと、「ゴミの多い/少ない」を検出して自動的にモータの強さを変えることができます。この場合は、ゴミの量を例えばLEDなどの光を照射しゴミなどがあると反射が乱れるのでゴミだと検出します。ゴミを検出したらマイコンに知らせ、マイコンは電流を増やしてモータを速く回転させなさい、という命令を出します。マイコンからの出力をアナログ回路が受け取り、必要な電流を増幅し、パワートランジスタにつなげます。パワートランジスタが送り出す電流がモータの設定値(例えば強、中、弱など)に達したら、一定の電流にするなどの制御もアナログのフィードバック回路などで行います。

このような電気釜や掃除機の例をみてみるとマイコンとアナログとは切っても切れない関係にあることが分かります。今はデジタル時代だといえ、マイコンだけでは何かを動かしたり、作業させたりすることはできません。ヒータなりモータなりが必要なのです。そのヒータやモータを動かすためにマイコンからの3Vや3.3Vのパルスだけで何の変化もしません。それを動力となるモータなどに伝えるためには、小さな信号で大きな電流を流す必要があります。これが増幅器、すなわちアナログアンプの仕事です。

マイコンの不得意分野は他のプロセッサで

マイコンは基本的に演算が得意ではありません。演算させるのが目的なら、マイクロプロセッサやDSP、APUなどを使えばよいのです。マイクロプロセッサでは演算命令で効率よく、例えばパイプラインでデータを次々に送り出し、高速に演算します。また級数展開して数値計算を行う場合は、積和演算専用のマイクロプロセッサであるDSP(デジタル信号プロセッサ)を使います。目的に応じて、マイコンとCPUあるいはDSPなどを使い分ければよいのです。このシリーズの後半でGPU(グラフィックスプロセッサ)やAPU(アプリケーションプロセッサ)などについても解説しますが、演算命令主体のプロセッサと制御命令が主体のマイコンとは、似たような回路ブロックですが、役割が違うことをご理解ください。

Profile

津田建二(つだ けんじ)

現在、フリー技術ジャーナリスト、セミコンポータル編集長。

30数年間、半導体産業をフォローしてきた経験を生かし、ブログや独自記事において半導体産業にさまざまな提言をしている。

提供:ルネサス エレクトロニクス株式会社 / アナログ・デバイセズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2014年5月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.