マイコンの発熱 ―― 検討事項と熱計算方法:Q&Aで学ぶマイコン講座(40)(4/4 ページ)

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。40回目は、中級者の方からよく質問される「マイコンの発熱」についてです。

熱抵抗

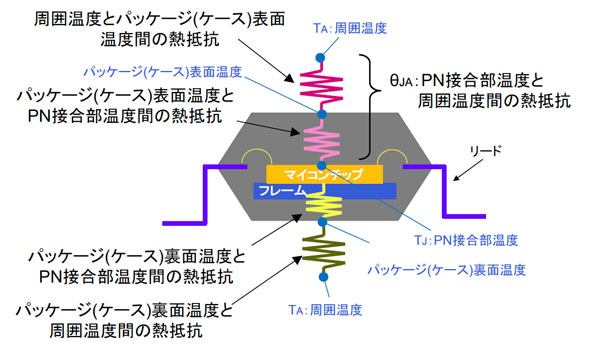

図1に示した「PN接合部温度と周囲温度間の熱抵抗θJA」は、実際は2つの熱抵抗の合計になります(図5参照)。それは、「周囲温度とパッケージ(ケース)表面温度間の熱抵抗」と「パッケージ(ケース)表面温度とPN接合部温度間の熱抵抗」です。マイコンチップとマイコンの周囲までの熱経路は、パッケージ(プラスティックなどのモールド樹脂)と周辺の空気で構成されます。そして、各素材の熱特性が異なるため、個々の熱抵抗は異なります。これらを合成して「PN接合部温度と周囲温度間の熱抵抗θJA」が定義されています。

一般的に、「PN接合部温度と周囲温度間の熱抵抗θJA」が分かっていればPN接合部温度は計算できるので、データシートにはθJAしか記載されていない場合が多いですが、もし、「周囲温度とパッケージ(ケース)表面温度間の熱抵抗」と「パッケージ(ケース)表面温度とPN接合部温度間の熱抵抗」が必要な場合は、マイコンメーカーに問い合わせてください。

ここまで、パッケージの表面側を説明してきましたが、裏面にも熱は伝わります。裏面の場合も、基本的な熱計算は表面の場合と同じですが、使用する熱抵抗が異なります。それは、パッケージ内でマイコンチップから表面までの距離と裏面までの距離が異なり、さらに途中に、マイコンチップが乗っている金属のフレームがあるからです。そして、裏面側はプリント基板に接触している場合が多いので、プリント基板の熱特性を考慮する必要があります。プリント基板まで含めた熱計算はプリント基板の材質なども検討要素に入ってきて、かなり複雑になり、本記事の主旨とは違ってきますので、本記事では割愛します。

PN接合部温度の実測方法

今回、例に挙げたSTM32L152もそうですが、温度センサーが搭載されているマイコンもあり、マイコンチップの温度をA-Dコンバーターを使って測定することができます。誤差は±5℃程度ありますが、実測できるので非常に便利です。

注意

時折、パッケージの形状が同じだから、他のマイコン製品の熱抵抗も同じだろうと考えているユーザーが見受けられます。しかし、パッケージの形状が同じであっても、そのデバイスのチップサイズ、モールド樹脂の材質、フレームのサイズや材質、リードの形状や材質の仕様により、熱抵抗値は異なります。必ずデータシートなどのドキュメントを確認するか、マイコンメーカーに問い合わせるようにしましょう。

筆者プロフィール

菅井 賢(すがい まさる)

(STマイクロエレクトロニクス マイクロコントローラ製品部 アプリケーション・マネージャー)

日系半導体メーカーにて、25年以上にわたりマイコンの設計業務に携わる。その後、STマイクロエレクトロニクスに入社し、現在までARM Cortex-Mプロセッサを搭載したSTM32ファミリの技術サポート業務に従事。ARMマイコン以外にも精通しており、一般的な4ビットマイコンから32ビットマイコンまで幅広い知識を有する。業務の傍らマイコンに関する技術論文や記事の執筆を行っており、複雑な技術を誰にでも分かりやすい文章で解説することがモットー。

(次の記事を読む)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

汎用I/Oの構造はどうなっているの? 使い方は?

汎用I/Oの構造はどうなっているの? 使い方は?

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。今回は、初心者の方からよく質問される「汎用I/Oの構造と使い方?」についてです。 電源修理のコツ ―― 発熱部品と空気の流れ

電源修理のコツ ―― 発熱部品と空気の流れ

今回は、“電源修理のコツ”を紹介したい。電源は「電解コンデンサーを全て交換すれば、修理できる」という極端な話もあるが、効率よく確実に電源を修理するためのポイントを実例を挙げながら説明していこう。【訂正あり】 製品の熱設計、その方法で大丈夫ですか?

製品の熱設計、その方法で大丈夫ですか?

今回は、熱が製品に与える影響について解説します。 消費電力の計算方法

消費電力の計算方法

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。今回は、中級者の方からよく質問される「マイコンの消費電力計算」についてです。 マイコンの選び方

マイコンの選び方

マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。今回は、初級者の方からよく質問される「マイコンの選び方」についてです。 不良解析レポートを理解するための基礎知識 ―― 一次物理解析&電気的特性評価

不良解析レポートを理解するための基礎知識 ―― 一次物理解析&電気的特性評価

マイコンをより深く知ることを目指す新連載「マイコン講座」。今回から3回にわたって、マイコンメーカーが行っている「不良解析」を取り上げる。メーカーから送られてくる不良解析レポートの内容を理解するための、不良解析に関する基礎知識を紹介していく。