産業機器にも使える高精度な電流測定表示システムを60分で動かすソリューション:ソリューションコラム 第10回

省エネ化が迫られる中で、消費電力を表示する機能を機器に組み込む必要性が高まってきた。しかし、電力を測定、表示するシステムを開発するには、部品選択、回路設計、ソフトウェア開発など、何かと厄介なことが多い。エンジニアの支援サイト「Solution-Edge」は、わずか60分で、検出誤差±1%という高精度電流測定表示システムを動かし、本格的な評価、開発が行える“ソリューション”を開発した。今回は、このソリューションを紹介する。

省エネ意識の高まりとともに、電力の見える化がさまざまな場面で求めらている。太陽光発電システムでは発電量の表示が当たり前になり、白物家電でも電力消費量を表示する製品も登場してきている。さらに産業機器も、モーターに流れる電流量などを掲示する機能を搭載するなど、電力見える化システムを組み込むケースは増えている。

電力見える化システムを組み込むには、「電力(電流値など)を測定しデータ化するシステム」と、「測定データを処理し液晶ディスプレイなどに表示するシステム」が必要になる。前者は、主にアナログ回路技術が、後者はデジタル/ソフトウェア技術が必要となり、技術要素が異なる。加えて、電力の測定、表示は、実際の発電量/消費量をリアルタイムに正確に行うことも重要だ。電力表示が実際の電力量と違っていれば、システム自体が高エネルギー効率で動作していたとしても、消費者の信頼を損ない兼ねず、電力見える化システムには高速性と高い精度が求められる。

手間が掛かる電流測定表示機能の開発

ただ、先に述べた通り、デジタルとアナログの異なる技術要素が必要な上、処理速度/精度も求められるため、電力見える化システムを組み込むことは決して容易ではない。場合によれば、電力見える化システムの開発に手間取り、本来注力すべき、電力効率を高める本質的な技術開発に専念できないといったこともあり得る。

マイコンとアナログのエンジニア支援サイトである「Solution-Edge」は、付加機能でありながら搭載が不可欠であり、かつ、開発に手間が掛かる厄介な電力見える化システムの開発を容易にする“ソリューション”を開発した。この“ソリューション”は、わずか30〜60分程度で、評価用の電流測定表示システムを動作させることができ、本格的な開発に着手できるというもの。実際の機器に組み込むための、サポートも充実し、電力見える化システムを短期間に開発できる。

今回のコラムでは、Solution-Edgeが開発した「電流測定表示ソリューション」を、実際の使用方法を交えて紹介する。

従来の課題を一気に解決する! Solution-Edgeの独自ソリューション

電流測定表示ソリューションの紹介を前に、一般的に電流測定表示システムを開発した場合の、開発の流れとその課題を整理したい。

| (1) | 部品選定 |

|---|---|

| (2) | アナログ回路とデジタル回路の作り込み |

| (3) | 作成したアナログ回路とデジタル回路(マイコンボード)の接続 |

| (4) | マイコン用ソフトウェアの開発 |

| (5) | 評価 |

従来の開発(システムの評価を始めるまで)のおおまかな流れは上の表の通りだ。(1)〜(5)までの工程を全てゼロから開発すれば、恐らく月単位の時間がかかるだろう。ただ、マイコンメーカーやアナログICメーカーから評価基板など各種開発サポートツールやサンプルソフトウェアが提供されており、それらを使用すれば、結構な時間短縮ができるだろう。

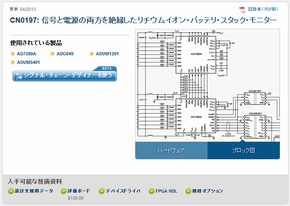

例えば、「(2)のアナログ回路/デジタル回路の作り込み」では、アナログ・デバイセズが、電流センサーからのアナログ信号を高速、高精度にデジタル信号に変換するアナログ回路を「実用回路集」として提供している。

この実用回路集は、評価用回路ではなく実際の製品に組み込むことを想定した、文字通り“実用回路”であり、高度な技術が必要なアナログ回路設計を大幅に容易化できる。さらに、実用回路を構成した開発用ボードも市販されていて、試作基板を作る手間もない。

デジタル回路についても、マイコンメーカーが、マイコンの評価ボードを提供しており、試作基板を作る手間はない。

ただし、アナログ側の評価基板と、デジタル側の評価基板が別個の場合、上記(3)のような接続の手間が発生する。評価基板のメーカーが異なれば、コネクタの抜き差しだけで接続できるケースはほぼなく、ジャンパー線による手配線を強いられる。ジャンパー配線は面倒なだけでなく、ノイズが乗りやすく、正確な評価を妨げる恐れも高いという課題がある。

「(4)マイコン用ソフトウェアの開発」も、マイコンメーカーの開発環境を使用することで時間短縮が図れる。マイコン大手のルネサス エレクトロニクスも、A-D変換されたデータを処理し、電力量(電流量)として液晶表示するためのサンプルソフトウェアを無償で提供しており、スクラッチ開発の必要はない。

ただ、サンプルソフトウェアは、ルネサス エレクトロニクスに限らず、マイコンに内蔵しているA-Dコンバータの使用を前提にしている場合が多く、外部に高精度なA-Dコンバータを使用した場合は、プログラムのカスタマイズが必要になる。カスタマイズ作業自体は、A-DコンバータのSPI出力の作法に、プログラム側が合わせ込むといった程度だが、ミスがつきもので、慣れたエンジニアでも場合によれば、半日以上の時間を費やすケースもある。

従来の半導体メーカーの支援ツールだけでは解決できない課題も…

このように、現在、マイコンメーカー、アナログICメーカーが提供する便利な開発サポートツール類を使用しても、評価開始までに手間取る要素は意外に多く、評価を始めるまでに1日、2日を要すケースは多い。また、これまで、アナログ回路を設計したことのないデジタル技術者、または、その逆であれば、さらに長い時間がかかることは必死だ。さらに、(1)の部品選定は、経験者でなければ、相当な時間を費やすかもしれない。

誰でも簡単に電流計測表示システムを作れる

Solution-Edgeが開発した電流計測表示ソリューションは、これらの課題を解決し、誰でも、部材入手後、30〜60分程度で評価に着手できるように開発されている。

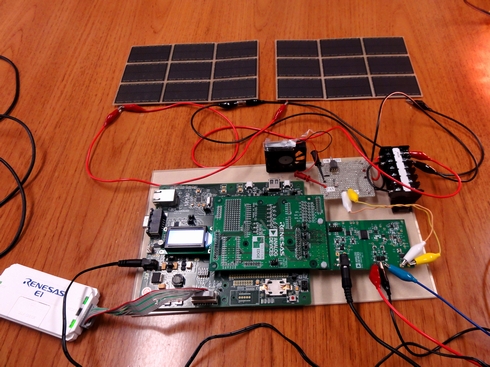

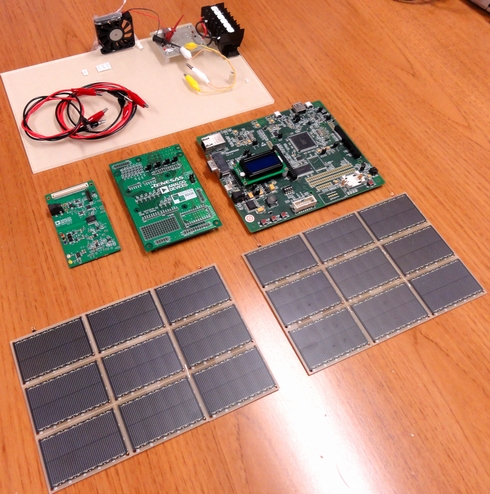

ソリューションの構成要素は、主に3つ。先に紹介したアナログ・デバイセズの実用回路集のCN0240という回路を具現化した評価基板「CFTL CN0240」と、ルネサス エレクトロニクスのマイコン評価基板「Renesas Starter Kit+ for RX63N」(以下、RSK+)ないし「Renesas Starter Kit for RL78/G13」(以下、RSK)、そして、Solution-Edge独自開発のインタポーザボード「SE SP-01」だ。これら3つの基板は、それぞれ別個に購入できる他、今回、“ソリューション”としてエンジニアに提供するため、3種の基板をセットにしたキットとして販売する。部品選定を行う手間なく、ワンストップショッピングで基板を入手可能だ。これら3枚の基板以外にも、プログラムの開発/マイコンへの実装ツールとして、「CubeSuite+」(キューブスイートプラス)などルネサスの統合開発環境が必要になるが、既に所有している場合は、もちろん流用が可能であり、無償の評価版も配布されている。

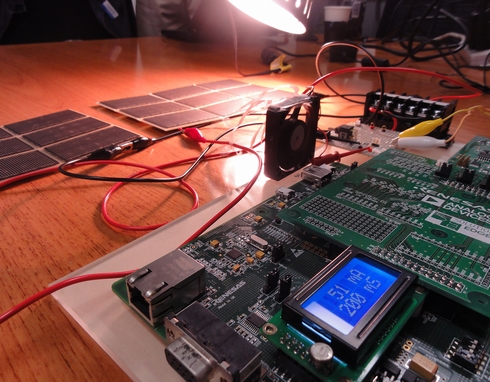

システムを構成するハードウェア一式。中央が要となる3枚の基板で右から、「Renesas Starter Kit+ for RX63N」、インターポーザボード「SE SP-01」、「CFTL CN0240」

電流検出精度±1%

このソリューションで用いるアナログ・デバイセズの実用回路集CN0240は、270Vの同相電圧除去を備えたハイサイド電流検出、かつデジタル側との絶縁を実現した回路だ。シャント抵抗とディファレンス・アンプAD629を用いて検出された信号は、高精度ゲイン抵抗内蔵の完全差動減衰アンプ「AD8475」などの高性能アナログICによりコンディショニングされ、低消費電力、12ビット、出力データレート125Hzのシグマ・デルタ型A-Dコンバータ「AD7170」に入力される。A-Dコンバータでデジタル出力側には、同社のマイクロマシン技術を応用した絶縁デバイス(デジタル・アイソレータ)が実装され、高耐圧の絶縁も図られている回路だ。スイッチング電源を使用した機器などで高いコモン・モード電圧が存在する場合でも、シャント抵抗による小さなシャント電圧を正確に増幅できる。このソリューションは、電流検出精度±1%という高い性能を実現可能だ。

では、実際に3枚の基板を手に入れ、評価を始めるまでの流れを紹介していく。

コネクタをつなぐだけ

まず、3枚のボードを接続する作業から行うが、その前に、SE SP-01に付属しているコネクタをはんだ付けする必要がある。RSK+/RSKとの接続用コネクタで、SE SP-01を最初に使用する時にのみ、はんだ付けが必要だ。そして、いよいよ、3枚のボードを接続する。CFTL CN0240とRSK+/RSKをSE SP-01でつなぎ合わせる形で接続する。とはいえ、単にコネクタを2か所を指すだけだ。従来の面倒なジャンパー配線を省略するSE SP-01なくして、このソリューションは成り立たない。

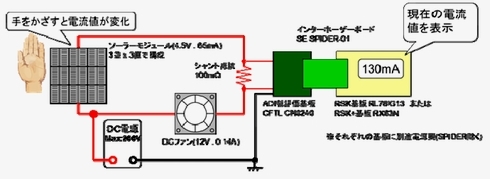

3枚のボードを接続すれば、電源や測定対象、電流検出用シャント抵抗をボードにつなぐ。これでほぼ、ハードウェアの準備は終わりだ。なお、今回は、例として太陽電池の電力で動作する小型ファンの動作電流を検出する。

ソフトは、ダウンロード&ビルドだけ

ハードウェアが整えば、後は、ソフトウェアだ。とはいえ、ここでも、ソフトウェアを開発する必要はない。CFTL CN0240との接続を前提に、最適化された専用のサンプルソフトウェアが用意されているからだ。面倒なSPIに関する設定や端子の設定などの必要も一切ない。ダウンロードして、ビルドするだけだ。

「CubeSuite+」での操作イメージ。ダウンロードしたサンプルソフトウェアを展開すると、「Demo_RX63N.mtpj」というファイルとなる。このファイルをCubeSuite+で開く(最初に開く時に警告が表示される場合があります)と左の画面となる。次に、メニューバーの「ビルド」を選択し、「ビルド&デバッグ・ツールへダウンロード」をクリック(写真中央)。ビルドが完了する(写真右)

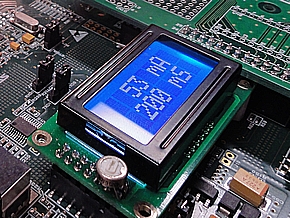

「CubeSuite+」での操作イメージ。ダウンロードしたサンプルソフトウェアを展開すると、「Demo_RX63N.mtpj」というファイルとなる。このファイルをCubeSuite+で開く(最初に開く時に警告が表示される場合があります)と左の画面となる。次に、メニューバーの「ビルド」を選択し、「ビルド&デバッグ・ツールへダウンロード」をクリック(写真中央)。ビルドが完了する(写真右)サンプルソフトウェアは、ココから無償でダウンロード可能だ。CubeSuite+をインストールしたPCであれば、ダウンロードしたファイルを展開した後、CubeSuite+で開いて、ビルド操作を行いRSK+/RSKと接続したオンチップデバッギングエミュレータ(RSK+/RSKに付属して提供されている)を介して、マイコンにビルドすれば、電流測定表示システムの評価システムとして動作可能だ。RSK+/RSK上のLCDに電流値(小型ファンの動作電流)と動作電流取得間隔が表示される。もちろん、太陽電池の発電量に応じて変化する小型ファンの動作電流をリアルタイムにLCDへ反映する。

マイコンとアナログの“協働”で実現されるソリューション

このソリューションは、Solution-Edgeが、ルネサス エレクトロニクスとアナログ・デバイセズの“協働”で実現可能なエンジニアのためのソリューションの一例として、広くアピールするために作成したデモンストレーションシステムとして、開発された。そのため、提供するソフトウェアは、一定のデバッグ、動作確認作業などを行っているものの、評価用ソフトウェアではなく、サンプルソフトウェアとしての提供なので、その点は注意されたい。ただし、サンプルソフトウェアをベースにすることで、評価用さらには実際に製品に組み込むソフトウェアの開発負担は大きく削減できるだろう。

また今回は、小型ファンの動作電流を測定したが、電流を検出するあらゆるものに、適用できるソリューションであり、HEMS/BEMSに代表される各種エネルギーマネジメントシステムの他、白物家電、産業機器など幅広い分野で応用できる。

Solution-Edgeでは、ルネサス エレクトロニクスのマイコンボードと、アナログ・デバイセズの各種アナログIC評価ボードを、簡単に接続できるインタポーザボード/SE SP-01の利点を生かし、今回紹介したようなマイコン/アナログを融合させたターンキーソリューションを数多く開発、提供していく方針。開発したソリューションの情報は、随時、Solution-Edgeサイトで公開する。

なお、今回紹介したソリューションの詳細情報、サンプルソフトウェアは、下記リンクから無償でダウンロードできる(ただし、使用許諾への同意とSolution-Edgeへの会員登録/ログインが必要)。

アプリケーションノート<RSK+ RX63N & CN0240編>ダウンロードページ

アプリケーションノート<RSK RL78G13 & CN0240編>ダウンロードページ

サンプルソフトウェア<RSK+ RX63N & CN0240用>ダウンロードページ

サンプルソフトウェア<RSK RL78G13 & CN0240編>ダウンロードページ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連リンク

提供:ルネサス エレクトロニクス株式会社 / アナログ・デバイセズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2014年5月31日