ワイヤーボンド(1) ―― ワイヤーボンディングとは:中堅技術者に贈る電子部品“徹底”活用講座(71)(2/2 ページ)

今回から、半導体チップと外部電極との接続する「ワイヤーボンド」について解説していきます。

ワイヤーボンディングとは

金とアルミは高温下で圧力を加えると強固な金属間化合物を形成します。この金属間化合物を形成するのにはパッド温度としては150〜200℃程度が適していると言われていますが、単に圧力と温度だけでは変形はしてもアルミパッド表面の酸化膜*1が邪魔して強固な金属間化合物は形成できません。

しかしながら金は高温、高圧下で降伏応力が低下し、限界値を越えると非ニュートン性である塑性(そせい)流動*2を起こし接触面が溶融します。

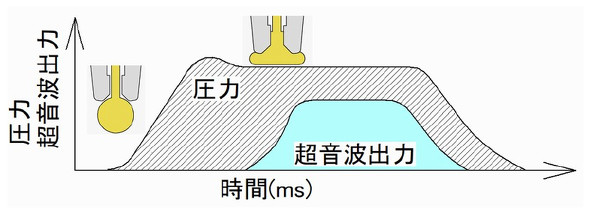

ワイヤーボンドとはこの特性を利用して図1に示すように高温、高圧の状態で超音波振動を加えて接触面に金属間化合物を形成してワイヤーを金属面に接合する技術です。

図2(a)の断面には圧力と温度によってワイヤーの降伏特性が低下して塑性変形によるすべり*3面が発生しています。ですがアルミパッド上の酸化膜は破壊されておらず金属間化合物は生成されていません。この状態下で100kHz前後の超音波振動を加えると図2(b)に示すように酸化膜が破壊されて無垢な生地面が現われ、この面に塑性流動によって金とアルミの金属間化合物が生成されます。生成される金属間化合物の厚みは数μm程度です。

*1:工業的な生地アルミとは「表面に酸化膜と汚染層は存在するが人工的な表面処理が施されていない状態」を指し、真(無垢)のアルミ生地は自然界では存在しないほどアルミは酸化しやすいのです。

*2:高温・高圧下の金属面では「削れる」と言うよりも「溶ける」表現が適切な流動状態が見られます(例:ポリッシング)。この流動状態を塑性流動といい、多くの場合移動(流動)スピードと応力が逆比例する非ニュートン性を示します。

*3:金属材料が塑性変形を起こす場合、結晶の弾性変形限度を超えると原子の結合手のつなぎ直しが発生します。これをすべり変形といい、面として観察されます。

今回はワイヤーボンドのイメージについて説明しました。次回はワイヤーボンドの用語、治具および、ワイヤーボンドの不良について説明します。

執筆者プロフィール

加藤 博二(かとう ひろじ)

1951年生まれ。1972年に松下電器産業(現パナソニック)に入社し、電子部品の市場品質担当を経た後、電源装置の開発・設計業務を担当。1979年からSPICEを独力で習得し、後日その経験を生かして、SPICE、有限要素法、熱流体解析ツールなどの数値解析ツールを活用した電源装置の設計手法の開発・導入に従事した。現在は、CAEコンサルタントSifoenのプロジェクト代表として、NPO法人「CAE懇話会」の解析塾のSPICEコースを担当するとともに、Webサイト「Sifoen」において、在職中の経験を基に、電子部品の構造とその使用方法、SPICE用モデルのモデリング手法、電源装置の設計手法、熱設計入門、有限要素法のキーポイントなどを、“分かって設計する”シリーズとして公開している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体(7) ―― MOSFETのゲート駆動回路の注意点(2)

半導体(7) ―― MOSFETのゲート駆動回路の注意点(2)

今回はパワーMOSFETの構造とそれに起因する寄生容量について説明するとともに、引き続きゲート駆動回路を中心にした使い方の注意事項を説明します。前回の記事と併せて読んでいただければ理解も深まると思います。 半導体(1) ―― 半導体の製造工程

半導体(1) ―― 半導体の製造工程

今回からは電子回路に欠かせない半導体について説明します。本シリーズでは半導体の市場不良および、その原因を説明するための製造工程の問題を主眼に説明をしていきます。 共振子(1) ―― 水晶デバイスとは

共振子(1) ―― 水晶デバイスとは

今回からはマイコンや各種発振器、フィルターに使われる共振子について説明していきます。これらの共振子は回路的には完成度が高く、指定された使い方を間違えなければ正しく動作します。発振器として市販されている部品もありますので適材適所で使い分けることが肝心になります。 電気二重層キャパシター(1) ―― 概要と原理

電気二重層キャパシター(1) ―― 概要と原理

今回からはキャパシターの一種である電気二重層キャパシター(EDLC)について説明していきます。EDLCは、耐圧は低い(数ボルト以下)のですがその容量はファラド(F)単位になり、大容量と言われるアルミ電解コンデンサーの数百倍から数千倍のエネルギー密度になります。 サーミスタ(1) ―― NTCサーミスタとPTCサーミスタ

サーミスタ(1) ―― NTCサーミスタとPTCサーミスタ

今回から「サーミスタ」を取り上げます。サーミスタの分類について簡単に説明するとともに、サーミスタを使用した回路動作の概要について解説していきます。第1回は、NTCサーミスタとPTCサーミスタの違いとともに、NTCサーミスタによる突入電流制限回路について考察します。 フェライト(1) ―― 磁性

フェライト(1) ―― 磁性

“電子部品をより正しく使いこなす”をテーマに、これからさまざまな電子部品を取り上げ、電子部品の“より詳しいところ”を紹介していきます。まずは「フェライト」について解説していきます。