最近、「CMOS(シーモス)トランジスタ」という呼称をときどき、見かけます。試しにGoogleの検索ウエブ・サイトで「CMOSトランジスタ」をキーワードに検索をかけたところ、13万5,000件がヒットしました。その中には国立の研究機関が開発成果として「CMOSトランジスタ」を開発した、大手半導体メーカーが微細な「CMOSトランジスタ」を開発した、といったものがありました。

しかし、「CMOSトランジスタ」は現実には存在しません。CMOS回路とCMOSロジックは現実に存在し、世の中に普及しています。そこで使われているのは、前回(第10回)で説明した「n型MOSトランジスタ」と「p型MOSトランジスタ」です。「CMOSトランジスタ」という名称のトランジスタは存在していないし、電子回路に使われてもいません。厳密には両者をきちんと区別しておくべきでしょう。

あまりお薦めできないのですが、「CMOSデバイス」という呼び方は有り得ます。ただ「デバイス」という呼称が抽象的なので、具体的に何を意味するのかが分かりにくい、という弱点を抱えています。

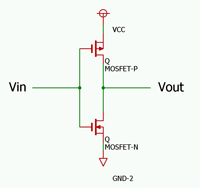

それではCMOS(Complementary MOS:相補型MOS)とは、具体的には何を意味するのでしょうか。CMOSとはn型MOSトランジスタとp型MOSトランジスタを「相補的に」組み合わせた回路およびその基本回路素子を意味します。MOSトランジスタ回路をn型あるいはp型のMOSトランジスタだけで設計した場合と、CMOSで設計した場合を比べると、最も大きな違いは消費電力に現れます。CMOSでは消費電力を極めて少なくできるのです。例えばCMOSの基本回路素子であるインバータ(論理反転素子)では、論理値が変化するときにだけ、電流を消費します。論理値を維持している状態では原理的には消費電力がゼロになります。この優れた性質が、現在の半導体集積回路(半導体IC)でCMOSが主役となっている大きな理由です。

デジタル回路からCMOSが普及

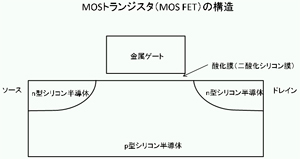

しかし半導体ICが登場した当初は、ICを構成するトランジスタはバイポーラ・トランジスタが主流でした。ディジタル回路とアナログ回路の両方とも、バイポーラ・トランジスタで作られていたのです。当時のMOSトランジスタは性能が低く、実用的ではありませんでした。これは原理的な問題ではなく、製造技術が未熟だったことに起因しています。特に問題だったのは金属ゲート直下の酸化膜の品質で、欠陥のない酸化膜を作るために、半導体製造のエンジニアは大変な苦労を強いられました。

その後、MOSトランジスタの性能が向上し、デジタル回路はMOSトランジスタ回路が主流となっていきます。このとき使われたトランジスタは主に、n型MOSトランジスタ(nチャンネルMOSトランジスタ)でした。性能ではn型MOSトランジスタがp型MOSトランジスタに比べ、はるかに優れていたからです。

しばらくすると、p型MOSトランジスタの性能向上が進み、n型MOSトランジスタに近付いてきました。そこで、CMOSデジタル回路が使われ始めました。使われ始めはn型MOSデジタル回路に比べるとCMOSデジタル回路は動作速度が低く、このため、CMOSデジタル回路は消費電力の低減を重視する用途に採用されていました。

さらに、微細化と製造技術の改良によってCMOSデジタル回路の動作速度はnMOSデジタル回路と遜色ないレベルにまで向上しました。一方でnMOSデジタル回路の性能向上に伴う消費電力増加が大きな問題となり、デジタル回路の主役はnMOSからCMOSへと移行したのです。おおよそ1980年代に、nMOSデジタルからCMOSデジタルへの移行が急速に進みました。今から20年〜30年も前のことです。

しかし、1980年代のアナログ回路には依然として、バイポーラ・トランジスタが数多く使われていました。トランジスタを極論すればスイッチとみなせるデジタル回路と違い、アナログ回路では、トランジスタの雑音や周波数特性、非直線性、利得などを考慮しなければなりません。こういった総合的な性能ではバイポーラ・トランジスタが優れていました。MOSトランジスタがアナログ回路で多用されるには、もうしばらく時間がかかりました。

提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2013年3月31日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.