トランジスタも捨てたものではない:Wired, Weird(1/3 ページ)

さまざまな機能の回路がIC化されて流通している現在、個別素子のトランジスタを使う機会は少ないという方もいるかもしれない。しかしトランジスタは応用範囲が広く、使いこなせばとても便利だ。今回は、通常はオペアンプICやコンパレータICを使って構成する回路を、わずか3個のトランジスタで作る方法を紹介しよう。

現在ではさまざまな機能のアナログ回路がIC化されて流通しており、それらのICを組み合わせることでシステムのほとんどを実現できてしまう。もしかしたら、ボードレベルの設計担当者でも、個別素子のトランジスタは駆動回路以外の用途では、あまり使う場面が無いという方もいるかもしれない。

しかしトランジスタは、うまく使いこなせばいろいろと便利な回路を作ることができ、その応用範囲も広い。工夫次第で、ICを使う場合に比べて部品コストや回路面積を抑えることも可能だ。今回は、そんな事例を紹介しよう。取り上げるのはウィンドウコンパレータである。

センサー処理システムなどでは、信号の大きさが特定の範囲(ウィンドウ)内に収まっているかどうか判定したいという場面がある。ウィンドウコンパレータは、そうした際に便利なアナログ回路である。

通常のコンパレータが単一の基準レベルと比較対象の信号レベルの大小を判定するのに対し、ウィンドウコンパレータは大きさの異なる2つの基準レベルを備えており、その「高レベルと低レベルの間」に信号が入っているかどうかを判定することが可能だ。センサーなどの入力信号の動作範囲を判定できるので、誤動作の防止に使える。例えば、センサーループの終端に抵抗を置いて入力抵抗と接続し、電源の分割電圧をウィンドウコンパレータで監視すれば、センサーとセンサーループが正常か異常かを調べられる。異常時に警報を出す回路などに活用可能だ。

ウィンドウコンパレータを実現するには、オペアンプICやコンパレータICを用いる方法が一般的だろう。しかし能動素子としてトランジスタだけを使って、簡単にウィンドウコンパレータを構成することもできる。今回はその回路を紹介しよう。

なおこのウィンドウコンパレータは、30年以上も前、CMOS ICがまだ世の中に出回っていない時代に、筆者が警報装置に組み込む監視回路用に独自に考案したものだ。2010年代の現在でも十分に利用価値がある。ほら、トランジスタだって捨てたものではない。

まずは基本のコンパレータを作る

単体のトランジスタでも、電圧値の比較動作は可能だ。しかし、それをそのままコンパレータとして利用するのはお勧めできない。トランジスタのしきい値電圧は約0.6Vと低く、温度によって大きく変動してしまう上に、ノイズにも弱いからだ。精度のあるコンパレータとしては使えない。

そこで2個のトランジスタを使用する手がある。2個を組み合わせて判定のしきい値電圧を高めて、一方のトランジスタで電圧を比較し、もう一方で電流出力するような接続をとれば、精度があるコンパレータを構成できる。この回路構成は、電圧比較用のトランジスタの接続を入れ替えると出力の動作を変えられるという利点もある。

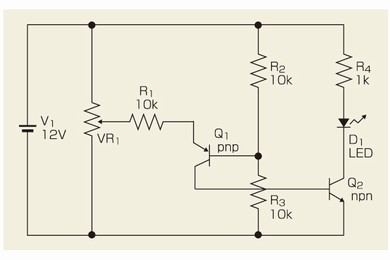

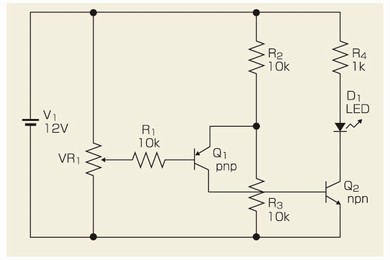

pnp型とnpn型を1個ずつ、合計2個のトランジスタを用いたコンパレータの回路例を図1、図2に示す。図1は基準電圧よりも低レベルの入力、図2は高レベルの入力を検出するコンパレータの構成例である。

図1 低レベルを検出するコンパレータ回路 基準電圧よりも低レベルの入力を検出する。入力側(図の左手)の可変抵抗VR1は回路の動作確認用であり、これでコンパレータ回路に印加する入力電圧を設定する。出力側(図の右手)の発光ダイオードD1は、判定結果を視覚的に確認できるように取り付けた。 (クリックで画像を拡大)

図1 低レベルを検出するコンパレータ回路 基準電圧よりも低レベルの入力を検出する。入力側(図の左手)の可変抵抗VR1は回路の動作確認用であり、これでコンパレータ回路に印加する入力電圧を設定する。出力側(図の右手)の発光ダイオードD1は、判定結果を視覚的に確認できるように取り付けた。 (クリックで画像を拡大)いずれの例も、図の左手にある入力側の可変抵抗VR1は回路の動作確認用であり、コンパレータ回路に印加する入力電圧を設定する役割を果たす。図の右手にある出力側の発光ダイオード(LED)D1は、判定結果を視覚的に確認できるように取り付けた。

コンパレータ回路そのものは、前述の通り2個のトランジスタで構成する。前段のpnp型トランジスタQ1のエミッタとベースに、入力電圧もしくは基準電圧を接続する形だ。図1、図2ともに、Q1がオンすると、Q1のコレクタから後段のnpn型トランジスタQ2のベースに電流が流れ、Q2がオンしてQ2のコレクタ出力が低レベルに切り替わる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.