電源基板修理のリスク トップ10:Wired, Weird(1/5 ページ)

過去13年ほどにわたっていろいろな電気機器の修理に挑戦してきたが、中には修理が完了できないものもあった。今回は修理できない要因を「リスク」として、上位10個を紹介する。

過去13年ほどにわたっていろいろな電気機器の修理に挑戦してきた。電源回路が不良原因に絡む修理品が多く、修理しても直せないものもあった。修理が完了できないものはいろいろな要因がある。今回は修理できない要因を「リスク」として上位10個を紹介する。依頼された修理品にこれから挙げるリスクが3個以上含まれる場合は、修理は難しく、代替品を検討した方が良いと考えている。

(1)液漏れ電解コンデンサーが実装されている基板

1985年から1995年ごろに製造された機器には、液漏れする電解コンデンサーが実装されている。電解液には強アルカリ成分が含まれるため、電解液が漏れるとパターンの断線や多層基板の内層の短絡につながる。抵抗器に液が入った場合は抵抗が断線もしくは高抵抗になるといった不良が出やすい。

液漏れの確認は簡単で、電解コンデンサーを外せば部品の下に漏れた液の跡が残っている。部品面で漏れた液が流れた跡も見える。漏液の簡単な見つけ方は電解コンデンサーのマイナス端子にはんだこてを当てる方法だ。こての熱で漏れた液が揮発し嫌な臭いがする。大量に液が漏れている基板では、基板の臭いを嗅ぐだけで分かる。例を図1に示す。

図1は液漏れ電解コンデンサーが実装された基板の例だ。この基板は漏れた液が外部へ出ないよう基板の表面がコーティングされていた。図1右側の基板上部には漏れた液でハンダ面のパターンが黒く変色し、腐食しているのがはっきり見て取れる。

(2)高実装密度の基板

高実装密度の基板は修理することを考慮していない基板が多く、実装面積を小さくするため放熱板が多く取り付けてある。不良部品を交換する場合は、放熱板を取り外して周辺のトランジスタや電解コンデンサーを外す必要がある。特に片面基板ではパターンの耐熱量が少ない。そのため、部品を外す時にパターンに大きな熱を与えてしまうとパターンが剥げてしまい、修復が大変になる。

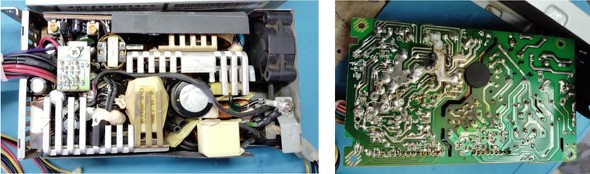

修理を諦めた電源の例を図2に示す。

図2は修理を諦めたATX電源の例だ。片面基板で6枚の放熱板が取り付けてあった。そして電解コンデンサーが6個劣化してしまっていた。6個の部品を交換するには20個近くの部品を外す必要があった。これでは片面基板のダメージも大きいので、相当する代替品で対応した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング