アルミ電解コンデンサー(5)―― 取り扱う上での注意点:中堅技術者に贈る電子部品“徹底”活用講座(38)(1/2 ページ)

アルミ電解コンデンサーを使う上での注意点や取り扱いなどについて説明をします。

前回はアルミ電解コンデンサーの主要材料の1つである電解液の働きや成分および、再化成を中心に説明しました。以前のエッチングの説明に続いて化学薬品の列挙になってしまいましたが「化学反応を利用して作られているので温度や雰囲気に注意が必要な部品だ」という点だけは覚えておいてください。

今回はこのようなアルミ電解コンデンサーを使う上での注意点や取り扱いなどについて説明をします。

故障率λPと残存寿命

電子機器を設計する時に電解コンデンサーのドライアップ寿命とは別に故障率から決まる寿命の予測を要求されることがあります。この場合は機器の残存率ηが時間Tを変数にした関数η=e(T/MTTF)で表されることを前提にしており、どの程度の残存率η0で寿命TLifeとするかを前もって定義しておかねばなりません。

exp()=1近傍の1次近似はe-x≈1−xですから、MTTF≈TLife/(1−η0)となり残存率η0とMTTFは次のような近似関係になります。

η0=0.8 MTTF≅TLife×5 (4.48) ()は関数値

η0=0.9 MTTF≅TLife×10 (9.49)

η0=0.95 MTTF≅TLife×20 (19.5)

ですからやみくもに残存率η0を高くするとMTTFが長くなり、ひいては故障率低減のためにディレーティングを過度に取ることにつながりますので適切なη0を設定することが大事になります。忘れがちですがMTTF経過時のηはe-1=0.368となり既に6割以上が故障していることは覚えておいてください。

- MTTFと故障率λの関係はMTTF=1/(Σλi)ですから故障率λが最終的には残存率に影響します。

- MTTFは非修理形製品での最初に故障するまでの時間、MTBFは修理形製品の平均故障間隔時間です。

一般的な電子機器は非修理形ですからここではMTTFを使います。

アルミ電解コンデンサーのディレーティング設計

部品の故障率を検討する時によく引き合いに出される「MIL-HDBK-271F-Notice2」の故障率を参考にディレーティング設計を行います。この資料の10章の「キャパシターCU,CUR(酸化アルミ形電解コンデンサー)」の故障率λPのモデルは式1ですが、設計者がディレーティングとして考慮できる項目は基本的にはπT, πVだけであり、ディレーティングもこの項目について行います。

故障率モデルFailures/106 Hours :λP=λb・πT・πC・πV・πQ・πE …式1

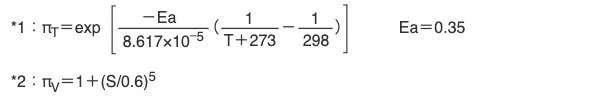

各ファクターは別稿で説明するドライアップ寿命での温度条件と、(πT×πV)の値がフィルムキャパシターと同じ値になる条件を加味しています。また温度ファクターは次のように平均値として算出しています。

定格負荷と待機負荷の時間比率を1:3とした時の平均ファクターπTは

(定格時πT=4.2、待機時πT=1.92、平均πT=4.2/3+1.9×2/3=2.67)程度になります。なおTCは缶表面温度です。

λb:基本故障率 .00012/106 Hours

πT:温度ファクター*1 πT=2.67 TC=60℃(定格負荷時)/40℃(待機負荷時)/Ta=25℃

πC:容量ファクター πC=3.4 平均容量C=200μF πC=C0.23

πV:電圧ファクター*2 πV=3.8 S 電圧ディレーティング率 S=0.75

πQ:品質ファクター πQ=3.0 信頼性未確認型キャパシター

πE:環境ファクター πE=1.0 GB 地上・温和

このような考え方から電解コンデンサーのディレーティングの1つの目安として

TC<定格時60℃、<待機時40℃ Ta=25℃(Ta:機器周囲温度)および

TC<T0×0.9 Ta=Ta(MAX)(熱暴走防止)

S<0.75 個々の電圧ディレーティングは0.8以下

が考えられます。ただし、この値は故障率から見たディレーティングであり、ドライアップ寿命の面からのディレーティングとは異なることに注意して下さい。またこれらの値から得られる故障率λPは

λP=0.00012×2.67×3.4×3.8×3×1=0.012(1/106Hr)

となり、JEITAが公表している平均故障率0.019(1/106Hr)と同じ桁数になります。また以前に求めたフィルムキャパシターの故障率0.0103とも大差なく、適切な使い方であれば格別に故障しやすい部品ではないと言えます。

市場で「電解コンデンサーは故障しやすい」という風潮があるのは別稿で説明するドライアップ寿命や次項の使い方に起因するものだと考えています。

- 【その他】

- 電解コンデンサーの生産工程はここまで説明してきたように化学工場とも言える工程ですので日常の状態管理が品質に直結します。生産設備は日々消耗、劣化していくものであることを前提にした工程管理が行われているか否かが部品の品質を左右しますので、一度そのような目で工場見学をしていただくと電解コンデンサーの理解も進むと思います。

- 温度測定については5K程度の誤差(セット、熱電対貼り付けなど)を見込んでください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.