10Gビット/秒のシステム設計で直面するマイクロ波の世界

データ速度が10Gビット/秒にもなると、バックプレーンから有用な信号を得るのは容易なことではない。信号にあらかじめ歪み(ひずみ)を加えたり等化したりすることで、ドライバやレシーバICとして低コストの基板材料を使用することが可能となった。しかし、これらの優れた設計は簡単に考案されたわけではない。

10Gビット/秒で動作する通信システムは、まだどこにでもあるというわけではない。しかし数年前に市場に登場して以来、普及は少しずつ進んでいる。そのアーキテクチャには、数mの銅ケーブルから、数10または数100kmもの光ファイバまでが含まれる。長さが1mに満たないバックプレーンに10Gビット/秒の信号を伝送しようと言われたら、それほど難しいとは思わないだろう。しかし、信号密度の要件を検討し、現実的なコストの制約を考慮するならば話は別である。バックプレーンを、信号を通すための単なるプリント基板とみることは、もはやできない。それはもう複雑な通信システムなのである。

デジタル通信システムの基本ブロックは、送信機、チャンネル、受信機からなる。通信チャンネルとしてのプリント基板上に銅配線を考えるのはおかしいと感じるかもしれないが、信号が1mのバックプレーンを伝送する際に生じる減衰、信号反射、パルス拡散、および信号間干渉は、100kmの光通信における信号劣化に匹敵する。バックプレーンにおいて10Gビット/秒でうまく伝送するには、通常のプリント基板の材料を通る超高周波信号の劣化メカニズムを理解し、それを解決する技術が必要となる。送信される情報はデジタルかもしれないが、その劣化は、アナログ、具体的にはRF/マイクロ波の世界により作り出される現象である。

情報をより多く、より高速に、より多くの場所に送りたいという、とどまることのない要求から、10Gビット/秒バックプレーン構築への需要は生まれた。バックプレーンは複雑な通信システムの交差点および交通制御の役割を担う。高速バックプレーンに対するコストの制約を考慮すると、基板材料としてメーカーが使用できるのはFR-4かそれと同等の基板誘電体に限られる。周波数に依存する損失は深刻である。つまり、データストリームの高周波成分の減衰は、低周波成分よりも大きい。また損失量は、どのような配線であってもその長さに比例する。つまり、1m基板で生じる損失は0.5m基板の2倍である。この損失は大きく、10Gビット/秒の信号がチャンネル伝送中に壊れてしまうほどだ。

その困難な課題

チャンネルに起因する深刻な信号劣化の問題に加えて、送信機や受信機のチップセットの設計には、大きな技術的課題が存在する。バックプレーン・イーサネットは、主にエンタープライズスイッチ機構またはコンピュータサーバーで使用されており、小型冷蔵庫ほどの大きさのユニットにおいて、100から500個のホットスワップ可能なポートを提供している。このようにポートが密集する場合には、それぞれが4〜200個の内蔵SERDES(serializer/ deserializer)ポートを持つ、専用のASICが何個か必要となる。これらのASICは、システムバックプレーンに差し込まれる8〜12枚の密集したホットスワップ可能なラインカードに実装される。この高密度実装と、BER(bit error rate)を10−17程度にしたいという要求から、所望のチップサイズを実現するには、1ポートあたり約100mWの電力と、90nm CMOSプロセスによるASICが必要となる。送信ジッターは数ps程度となる。

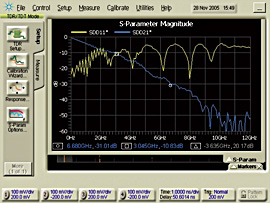

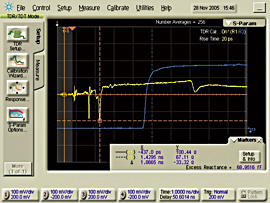

チャンネルの帯域幅を測定すると、バックプレーンの性能の限界はすぐにわかる。問題は、周波数に対する減衰である。測定には通常、VNA(vector network analyzer)が用いられる。これは、バックプレーンに振幅が既知の正弦波信号を印加し、受信機を入力信号の周波数に合わせて出力信号を測定し、入力に対する出力の比率を表示する機器である。測定した帯域幅は、一般にS(scattering)-パラメータのS21で表される。“21”という表記は、ポート1(入力)に対するポート2(出力)の信号振幅の比率という意味である。TDR(time domain reflectometer)を用いてもチャンネル出力の入力に対する比率は測定できるが、TDRでは、入力として掃引周波数の正弦曲線ではなく、超高速エッジのステップ関数を印加する。S-パラメータを得るには、測定ソフトウエアにより時間情報を周波数領域に変換する必要がある(別掲記事「エネルギーの流れを測定する:S-パラメータによる通信チャンネル性能の検証」参照)。

(c)図1 VNA(a)、TDR曲線(b)、および変換後のTDR曲線(c)によるバックプレーンの帯域幅測定結果S21の比較,図1 VNA(a)、TDR曲線(b)、および変換後のTDR曲線(c)によるバックプレーンの帯域幅測定結果S21の比較

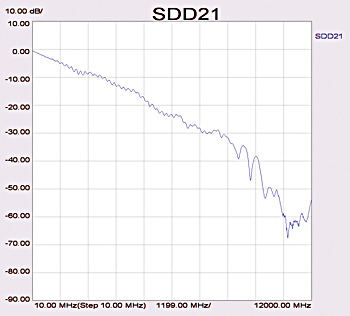

(c)図1 VNA(a)、TDR曲線(b)、および変換後のTDR曲線(c)によるバックプレーンの帯域幅測定結果S21の比較,図1 VNA(a)、TDR曲線(b)、および変換後のTDR曲線(c)によるバックプレーンの帯域幅測定結果S21の比較図1は、1mバックプレーンにおけるS21の測定結果を示す。VNAによる測定結果と、TDR測定の変換後の結果が示されている。2つの装置による測定結果はもちろん似ているが、周波数のどの部分で減衰が大きいかを見ることが重要である。1GHz未満では、信号は3dB減衰し、50%になっている。約5GHzでは、20dB減衰し、1%になっている。少なくとも送信機の出力においては、10Gビット/秒におけるNRZ(non return to zero)データの周波数成分には、重要な信号成分が含まれており、バックプレーンには10dB〜20dB以上の減衰がある。この減衰により、バックプレーン出力に現れるデータ信号は全く異なるものとなってしまう。この様子は、広帯域幅オシロスコープでデータのアイダイアグラムを見れば、一目瞭然である。

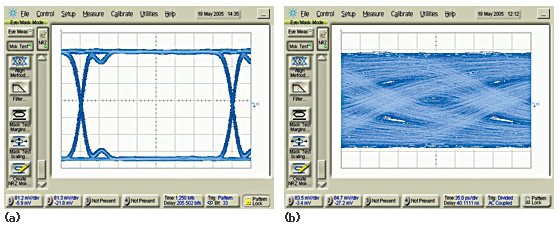

10Gビット/秒の伝送速度では、バックプレーンの帯域幅により信号が見る影もなく破損してしまっていることが、アイダイアグラム(図2)にはっきりと表れている。アイは完全に閉じてしまっている。何か手段を講じなければ、受信機の判定回路はデータを解釈することができず、BERを適切な値に抑えることもできない。バックプレーン自体の品質を大きく改善するにはコストがかかりそうなので、送信機と受信機に対してシステムレベルの改良を加えなければならないことになる。

バックプレーンの信号劣化メカニズムの大きな特徴の1つは、それがシステマティックに予測できるという点である。予測可能であることから、劣化の補正に高度な通信手法を利用する方法が考えられる。これを実現するためのアプローチは、少なくとも2つ存在する。1つは、送信信号にあらかじめ歪みを加えておく方法である。チャンネルによる劣化と逆の影響を与えるように「プリディストーション」を行うのである。この技法は、一般的にデエンファシス(de-emphasis)として知られている。もう1つのアプローチは、受信機において信号の劣化を修正する「イコライゼーション」である。理想としては、送信機でのプリディストーション、または受信機でのイコライゼーションにより、チャンネルの高周波減衰が打ち消されることが最も望ましい。信号の劣化が激しい場合は、送信機でのデエンファシスと受信機でのイコライゼーションの、両方を利用することができる。

送信機におけるデエンファシス

送信機におけるデエンファシスでは通常、論理「1」のパルスの後の部分の振幅を減少させ、同様に論理「0」のパルスの後を増加させる。プリディストーションでは、最初の1ビットの振幅を公称振幅(90nmのLSIでは1V)とし、続くビットの振幅は調整可能とするのが一般的である。チャンネルが長い場合は、後続ビットの振幅を減少させることにより、高周波成分が減少する。チャンネルが短い場合は、後続ビットの振幅は最初のビットとそれほど変わらない。ここで、同一ビットが連続する場合、例えば、0-1-1-1という列では、0の次の最初の1のみ信号レベルが増幅されることに注意してほしい。その後の1は増幅されず公称振幅のままである。

高周波損失は信号のエッジ部分においてその影響が大きく、データの平坦な、つまり過渡的でない部分にはあまり影響を与えない。このことから直感的に考えて、0に続く1と、1に続く0にのみエンファシスを適用すればよいことになる。図3では、まず、通常のNRZ信号とバックプレーン出力におけるその応答を比較している。次に、並列BERT(BER tester)からのエンファシスされたNRZ信号とそのバックプレーン出力を示している。送信機におけるエンファシスにより、通常のNRZ信号では閉じていたアイが開いたことに着目してほしい。

受信機におけるイコライゼーションで信号を改善するには、バックプレーンの応答と逆の効果を持つネットワークを構成する必要がある。受信機の応答はチャンネル応答を打ち消すものでなければならない。入力信号の一部分を除去(タップ)し、タップした信号を元の信号に再結合する、フィードフォワード、または線形イコライザを作成する。各タップには、加算ノードまでのパスに応じた遅延とゲインがある。通常は、遅延をビット周期の数分の1にする。タップ信号を増幅したり減衰させたりすることが可能で、タップ値としては正負どちらの値も使用できる。タップによりチャンネル応答を補正する様子を理解するには、チャンネル応答を、周波数領域やS-パラメータではなく、時間領域で観測するとよい。

アイダイアグラム表示では見づらいが、アイが閉じているのはチャンネルを通過する信号の応答が緩やかなためである。あるビットの曲線は、その前にある多くのビットに影響されている可能性が高い。例えば、1が数回続いた後の論理1は、0が数回続いた後の論理1よりも、理想的な振幅に近づいている。1-0-1-0に続く1は、また異なる曲線を描く。インパルスまたはパルス応答を観測すれば、任意のビットが他のビットに影響を及ぼす様子を見ることができる。

イコライザの設計

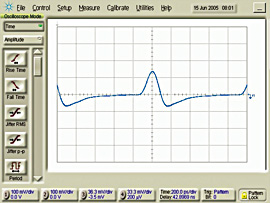

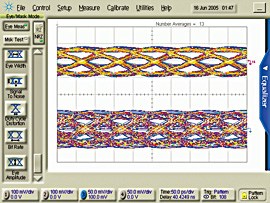

チャンネルの帯域幅における制約により、インパルス応答の幅は広くなる(図4)。また、この場合には、応答におけるリンギングが、最初のパルスの後、数ビット周期の間続いていることに注意してほしい。パルス幅が広く、リンギングがビット周期より長いことから、データストリーム中の続くビット列に劣化が生じる。この劣化は、アイダイアグラムのアイが閉じていることで観測することができる。イコライザでは、タップからの信号により、インパルス応答を補う。例えば、メインパルスがビット周期の半分を過ぎた時点でアンダーシュートが生じる場合は、振幅が同じで位相が逆のタップを、ビット周期の半分だけ遅延させて、アンダーシュートを無効にする。他のタップを加えることで、パルス応答の残りの成分を補正する。4タップの線形イコライザで、適切に信号を改善することができる(図5)。機械的に強化するために、コネクタはスルーホールでバックプレーン基板に取り付ける。ここでは、ビアとストリップライン間のスタブ、つまり、短い伝送線が必要となる。スタブがあると、チャンネルインパルス応答にリップルが生じ、それが15ビット周期もの間減衰しない場合がある。受信機の設計に工夫が必要だ。

S21応答が比較的広い周波数特性を示すバックプレーンもあれば、帯域幅が狭いものもある。帯域幅が広いバックプレーンの方がチャンネルとして優れていると思いがちだが、チャンネルのS21は、チャンネル特性全体のごく一部を示しているだけにすぎない。チャンネルは送信機や受信機とも作用する。理想とは異なるインピーダンスにより信号の反射が起こり、それが再反射して、インパルス応答は、単純にチャンネルのS21を測定した場合よりも、複雑になる場合がある。インパルス応答全体には、普通のイコライザやデエンファシス機能を持つ送信機では補正できないほどのリップルが生じているかもしれない。逆に、周波数応答の低いチャンネルでも送信機や受信機とうまく作用し、広帯域幅のチャンネルよりもシステム応答がよいこともある。したがって、チャンネルがうまく動作するかどうかを予測するのは、周波数応答を測定するだけでは難しいかもしれない。

線形イコライザを持つ受信機と、デエンファシス機能を持つ送信機だけでは、複雑なバックプレーンを補正するには不十分な場合がある。受信機にDFE(decision feedback equalizer)を加えることで、信号補正機能を追加することができる。通常は、線形イコライザの後ろに追加する。DFEは、入力信号を操作するのではなく、受信機の判定閾(しきい)値を動的に調整する。つまり、論理1が低めになっていたり、論理0が高くなっていたりすると、判定閾値はそれに応じて変動し、その判定を修正する。DFEはまた、閾値がどのくらいであるべきかを決定するために信号タップを用いる。DFEが多くのタップを使用するほど、より大きなレベルの信号破損が補正可能となる。しかし、以前の判定がその後の判定に影響するので、判定回路に誤りが生じると、誤ったビットが複数続いてしまう可能性がある。タップ数が多いほど、誤りが消えるまでのビット数が多くなる。このため、インパルス応答のリップルが15ビットも続くと、受信機におけるイコライゼーションの設計が複雑になり、実用的でなくなってしまう可能性がある。

伝送速度が高速である場合、すべての信号エネルギーをコネクタと基板配線だけにとどめるのは困難になる。チャンネルは通常、アンテナとして動作するため、信号電力の一部を放射してしまう。同様に、アンテナとして受信動作も行う。つまり、放射信号をアンテナが受信し、本当の信号と共に受信機へ伝送してしまう。ほとんどのバックプレーンには、多数の同時に動作するチャンネルがあるため、これらのクロストークが重大な問題となる。クロストークの測定により、チャンネルによる放射がどの程度か、また、放射信号に対するチャンネルの感度はどのくらいかを検証することができる。クロストークの問題は新しいものではなく、従来の低速のバックプレーンにおいても問題となっていた。バックプレーン・アプリケーションにおけるクロストークの最大の要因は、コネクタであることが多い。10Gビット/秒の外部からの信号の電力が、そのナイキスト周波数5GHzにおいて正常な信号の電力と干渉を起こすこともある。バックプレーン環境に耐えうることを確認するために受信機の干渉耐性をテストしておかなければならない。

差動伝送を応用する

差動伝送を用いると、信号放射のレベルを減少させることができる。相補信号の電界が互いに打ち消し合い、全体として放射を減少させる。受信機側から見ると、信号がチャンネルに侵入すると、同じ信号が差動チャンネルの両方のラインに存在することになる。高度なコモンモード除去が可能な受信機ならば、クロストーク信号をうまく処理することができる。超高速バックプレーンにおける課題は、コスト上の制約から、受信機でクロストークに対処しなければならないという点である。侵入してくる信号に対する耐性を高めるためには、新たな受信機設計を行わなければならない。

高度なデータ完全性が要求されるシステムでは、知的な障害予測と有用なデバッグ情報が必要である。これらの要求を満たすため、ベンダーの中にはチャンネルのシグナルインテグリティ解析や性能チューニングを内蔵したASICを提供するものもある。受信機が受信する信号の品質を確認したり、送信機や受信機を調整して、不適切な接続や、電圧や温度の異常を迅速に検出し修正することが可能である。

ベンダーはそれぞれ個々に送信機、コネクタ、プリント基板、受信機を製造し、テストするだろう。そのことが、うまく動作する設計の構築を困難にしている。バックプレーンが異なれば応答もそれぞれ異なるので、どの場合にも対応するような設計では、結局どのチャンネルにも対応できない。配線形状やレイアウト、材料の差異、スタブ設計によって、多種多様なチャンネル性能が得られる。にも関わらずシステムインテグレータは、すべての部品を組み立てればシステムとしてうまく動作することを望んでいる。システムレベルの仕様を保証するように各部品を指定するのは難しい。また、送信機や受信機における補正機構も、あらゆるバックプレーンチャンネルやコネクタに適応させなければならない。しかし、いくつかの標準化団体がこの問題に取り組んでいるので、10Gビット/秒で動作するバックプレーンが見られる日はそう遠くはないだろう。

エネルギーの流れを測定する:S-パラメータによる通信チャンネル性能の検証

デジタル通信信号がGビット/秒という速度にまで達すると、そのような信号を伝送するプリント基板上の配線を、ポイントAからポイントBへの単なる接続とみなすことはもはやできない。信号の波長は配線よりも短く、このような信号が伝達される様子を理解するには伝送線理論が必要となる。RF/マイクロ波のエンジニアが数10年もの間利用してきた測定手法が、今では高速デジタル設計のエンジニアにとって重要なものとなっている。伝送レートが上昇するにつれ、特にS-パラメータ測定手法がよく使用されるようになってきた。

S、つまり「scattering(散乱)」パラメータはネットワーク内でどのようにエネルギーが流れるかを表す。S21は、入力信号に対する出力信号の比率ということになる。測定値は周波数の関数なので、パワーアンプのS21とは周波数に対するデバイスのゲインを表すことになり、その値からアンプの帯域幅が求められる。ケーブルのS21は、周波数に対する減衰を表すことになるだろう。周波数が高くなるほどケーブルの損失は増加する傾向にあるからだ。

ネットワークに高周波エネルギーを伝送するのは難しい。エネルギーは元のソースに向かって反射することがよくあるからである。反射信号は思いもよらない場所や時間に表れ、通信品質を低下させる可能性があることを忘れてはならない。S11がこの様子を表す。つまり、エネルギーが部品やチャンネルポートへと伝送する際に、その反射エネルギーを入力ポートで測定した値である。S11は、入力エネルギーに対する反射エネルギーの比率である。一般的に、S11は低い方がよく、これは反射レベルが小さいことを示す。S22は逆流する信号がデバイスの出力ポートで反射する様子を表す。設計者は、従来はネットワーク・アナライザを用いてS-パラメータを測定していた。ネットワーク・アナライザは広い範囲の周波数において動作可能な正弦波発生器を励振器として使用する。装置の残り半分は、応答、つまり出力または反射信号を測定できる受信機である。現在では、時間領域反射率計(time domain reflectometer)を用いることで、測定した時間値を周波数領域に数学的に変換してS-パラメータ情報を生成することも可能である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

(a)

(a) (b)

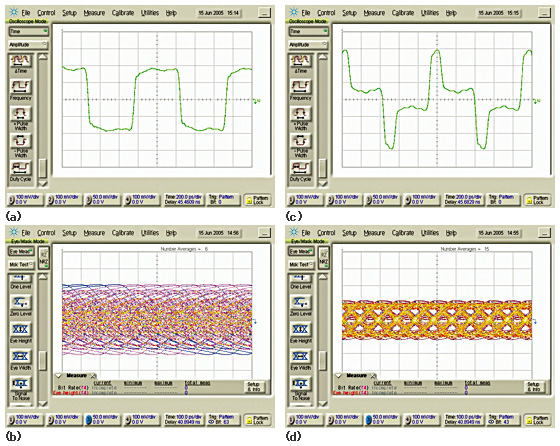

(b) 図2 パターン生成器(a)から40cmのFR-4配線に送られた10Gビット/秒の信号が、見る影もなく破損している様子がアイダイアグラム(b)に表示されている。

図2 パターン生成器(a)から40cmのFR-4配線に送られた10Gビット/秒の信号が、見る影もなく破損している様子がアイダイアグラム(b)に表示されている。 図3 並列BERTの、通常波形(a)およびデエンファシスされた波形(c)と、それぞれに対する1mバックプレーンチャンネルの出力における結果(bとd)。

図3 並列BERTの、通常波形(a)およびデエンファシスされた波形(c)と、それぞれに対する1mバックプレーンチャンネルの出力における結果(bとd)。 図4 チャンネル帯域幅の制約により、インパルス応答のパルス幅が広くなっているのが分かる。

図4 チャンネル帯域幅の制約により、インパルス応答のパルス幅が広くなっているのが分かる。  図5 20インチのバックプレーンの出力において、上のアイダイアグラムは、デジタル通信アナライザ(オシロスコープ)内に実装された仮想的な4タップの線形イコライザを通したものである。

図5 20インチのバックプレーンの出力において、上のアイダイアグラムは、デジタル通信アナライザ(オシロスコープ)内に実装された仮想的な4タップの線形イコライザを通したものである。