のぞいてみよう、マイコンの中!! ―― 複雑な演算も簡単な動作の繰り返し:マイコン入門!! 必携用語集(2)(2/2 ページ)

実際にはどう動く?

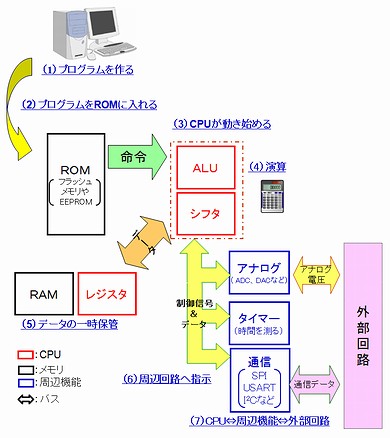

次に、マイコンを実際に使う手順に沿って、これらの機能がどのように働くか見ていきましょう。

ここで「マイコンを使う」とは、ユーザーがプログラムを作ってから、マイコンの外部とデータなどの情報のやりとりをするまでを指します。

各部(メモリ、CPU、周辺回路)の詳細は、今後あらためて説明する予定です。

図3をご覧ください。この図を使いながら、マイコンが動作する手順(1)⇒(2)⇒(3)⇒(4)⇒(5)⇒(6)⇒(7)に沿って、各部の仕事を大まかに説明します。

(1)プログラムを作る

ユーザーはPCを使って、自分がマイコンにやらせたい作業に相当するプログラムを作ります。

(2)プログラムをマイコンのROMに入れる

出来あがったプログラムをROMに書き込みます(これもPCで行います)。

(3)CPUが動き始める

マイコンに電源を入れると、CPUが動き始めます。CPUはROMに書かれているプログラムから命令を読み出して、順番に実行します。

(4)演算を実行する

算術演算と論理演算、データ転送はALUが行います。データをシフトする操作は、シフタが受け持ちます。

(5)データを一時的に保管する

演算処理の途中でデータを一時的に保管する必要がある時は、RAMかレジスタに格納します。RAMはたくさんのデータを入れることができます。データの数が少ない場合はレジスタを使います。

(6)周辺回路へ指示

CPUから周辺回路に仕事の指示を出します。

(7)CPU⇔周辺回路⇔外部回路

周辺回路がマイコンの外部にある回路とやりとりしたデータを、CPUとの間でやりとりします。

処理の流れを大まかにつかんでおこう

いかがですか。マイコンの内部構成と各部の役割を把握できたでしょうか? 各部の詳細については、連載の中で今後説明していきます。今回は、その下準備として、マイコン内部の仕事の流れをつかんでおいてください。

関連記事

そもそも“マイコン”って何?

そもそも“マイコン”って何?

マイコンを使いこなすために知っておくべき基本用語を毎回1つずつ取り上げて解説する新連載がスタート!! 第1回目の今回は、「そもそも“マイコン”って何?」という問い掛けから、マイコンの実態や応用分野、具体的な働きについて紹介します。 Java環境で家電機器などのGUI作成と評価の期間を短縮

Java環境で家電機器などのGUI作成と評価の期間を短縮

「STM32Java」は、STマイクロエレクトロニクスの32ビットマイコン「STM32」が搭載された電子機器において、直感的で分かりやすいGUI(グラフィカルユーザーインタフェース)を作成するための開発環境である。 次世代スマートメーター向け高性能マイコン、24ビットA-Dコンバータも集積

次世代スマートメーター向け高性能マイコン、24ビットA-Dコンバータも集積

ルネサス エレクトロニクスの「RX21A」は、高性能マイコンコアの他、24ビットA-Dコンバータや、大容量フラッシュメモリ、暗号処理用ハードウェアなど、スマートメーターに必要な機能をほぼ1チップに集積した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング