メモリレコーダーの構造と利用上の留意点:メモリレコーダーの基礎知識(2)(4/4 ページ)

観測データの記録や伝送

ここでは観測した波形データの記録や伝送について解説する。

印字・記録

メモリレコーダーに取り込んだ波形データは、画面で見るだけではなく、記録として保存する必要がある。大容量メモリが安価に入手できるようになる以前は、感光紙や感熱紙などへの記録が多かったが、最近では紙へ記録する需要は減り、PCでの解析がしやすいSDカード、CF(CompactFlash)カード、USBメモリへの記録が多くなってきた。

最近は長時間の記録をするために、ハードディスク(HDD)やSSD(Solid State Drive)に直接波形データをリアルタイムに保存できる製品もある。

通信インタフェース

メモリレコーダーは、PCへ観測結果を転送したり、メモリレコーダーを制御したりするための通信インタフェースを持っている。高速通信が可能なUSBやイーサネットは多くの製品で対応している。過去に一般的であったGP-IBは、オプションで対応しているメーカーがある。

コンパクトな電池駆動型メモリレコーダーには、通信経由で設定できないものや、通信インタフェースの種類が選べない製品があるので、機種選定には注意が必要である。

PCソフトウェア

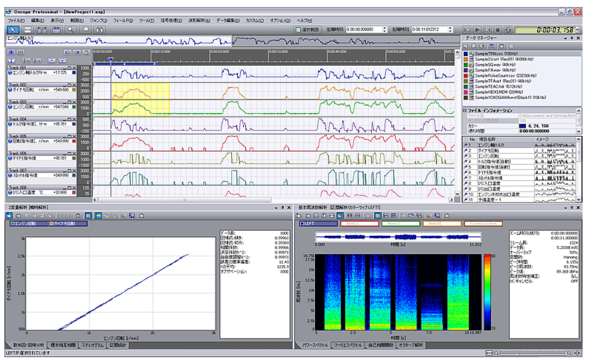

メモリレコーダーに取り込んだ波形データをPCで加工して表示すると、便利なことがある。PCソフトは、メモリレコーダーを製造するメーカーから自社製品向けに提供されるものや、他の企業から提供されるものがある。例えば、小野測器から販売されている音響や振動解析に向いたPCソフトウェア「Oscope」は、日本国内で使われている多くのメモリレコーダーに対応している。

メモリレコーダーの周辺機器

メモリレコーダーに接続して使う周辺機器は、製造するメーカーが取りそろえて、本体とともに利用者に提供している。ここでは代表的なものを紹介する。

入力接続ケーブル

波形観測した対象物と接続するためのケーブルは、端子形状に合わせてさまざまな先端形状のクリップが必要となる。波形観測している間にクリップが容易に外れないものを選ぶ必要がある。

ケーブルやクリップには、使用できる最大電圧が規定されているので、選定する場合は仕様の確認が必要である。

電流センサー

メモリレコーダーは、パワーエレクトロニクス機器の波形観測に使われることが多いため、電流センサーの接続が必要な場合がある。電流センサーは直流から交流まで使えるものと、カレントトランス(CT)のように交流のみにしか使えないものがある。観測したい電流波形の最大電流値、必要な周波数帯域、測定対象のケーブル径などを考慮して電流センサーの選択を行う必要がある。

電圧プローブ

メモリレコーダーでも、オシロスコープのような10:1や100:1の減衰機能付きの広帯域絶縁プローブが必要な場合がある。

最近では非接触電圧プローブが販売されるようになったので、被覆したケーブルの上から交流電圧波形が観測できるようになった。防水加工などがされていて、容易に電圧を測定できない部分の波形観測に便利である。

高電圧差動プローブ

高電圧で動作する機器の電圧波形を観測する際、入力モジュールの耐電圧が不足するため、直接接続することができない場合がある。そのような時には高電圧差動プローブを利用する。

国内でメモリレコーダーの製造販売を行うメーカー

日本国内にはメモリレコーダーを使う利用者が多くいるため、国内では主に計測器メーカー4社から、メモリレコーダーが販売されている。それぞれの製品は特長を持っているので、最適な機種を選ぶことができる。

転載元「TechEyesOnline」紹介

TechEyesOnlineは、測定器を中心にした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイト。測定器の基礎・原理、測定セミナーから、市場動向・展示会・インタビュー記事までオリジナルコンテンツを豊富に掲載しています。

関連記事

「メモリレコーダー」とは

「メモリレコーダー」とは

電子回路技術者がよく使うオシロスコープとメモリレコーダーはよく似ているが異なるところがあり、それぞれ用途に適した設計となっている。本連載ではメモリレコーダーの歴史、製品の種類、機種選定での留意点、製品の内部構造、使用上の注意点、利用事例の紹介などメモリレコーダーを理解する上での基礎知識を紹介していく。 ファンクションジェネレーターの用途と校正

ファンクションジェネレーターの用途と校正

ファンクションジェネレーターはマイクロヘルツオーダーの超低周波から、メガヘルツオーダーの高周波まで発振ができるため、電気/電子回路の評価以外にも、部品、材料、機械、構造物、生体など幅広い用途の試験に使われている。ここではいくつかの応用分野について紹介を行う。また、ファンクションジェネレーター校正方法についても紹介する。 ファンクションジェネレーターの機能と周辺機器

ファンクションジェネレーターの機能と周辺機器

ファンクションジェネレーターはさまざまな波形を連続発生するだけではなく、外部信号によって変調や発生制御を行うことができる。ここではファンクションジェネレーターが持つ機能について解説する。また、ファンクションジェネレーターと合わせて使われる増幅器やフィルターを紹介する。 「ファンクションジェネレーター」とは

「ファンクションジェネレーター」とは

信号発生器、発振器の一種である「ファンクションジェネレーター」について、使用する上でぜひ身に付けておきたい基礎的な知識を解説していこう。 記録計の内部構造と、使用時に注意したいポイント

記録計の内部構造と、使用時に注意したいポイント

今回は記録計を利用する際に必要な基礎知識を解説して、信頼性の高い測定結果を得るための方法や効率的に測定する方法を紹介する。【訂正あり】 温度センサーの種類と「熱電対」「測温抵抗体」の使い方

温度センサーの種類と「熱電対」「測温抵抗体」の使い方

今回は記録計で測定する対象として最も多い温度について解説する。温度測定は研究開発から生産の現場まで応用範囲が幅広く、温度センサーの種類もさまざまあり、用途や測定対象に応じて選ぶ必要がある。利用頻度が高い熱電対と測温抵抗体を中心に解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

図11:音響や振動解析に向いたPCソフトウェア(Oscope) 提供:小野測器

図11:音響や振動解析に向いたPCソフトウェア(Oscope) 提供:小野測器 図12:メモリレコーダーに接続可能な電流センサー 提供:日置電機

図12:メモリレコーダーに接続可能な電流センサー 提供:日置電機 図13:AC非接触電圧プローブ(SP3000) 提供:日置電機

図13:AC非接触電圧プローブ(SP3000) 提供:日置電機 図14:高電圧を安全に測定できる差動プローブ(P9000) 提供:日置電機

図14:高電圧を安全に測定できる差動プローブ(P9000) 提供:日置電機