一発屋で終わったけど抜群の影響力、TI「TMS1000」:マイクロプロセッサ懐古録(5)(3/4 ページ)

» 2025年06月25日 10時00分 公開

[大原雄介,EDN Japan]

4bitの汎用的な構成となったTMS1000シリーズ

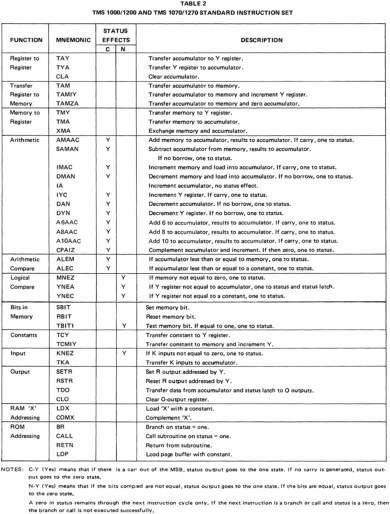

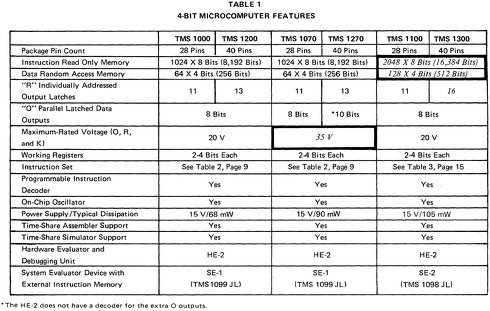

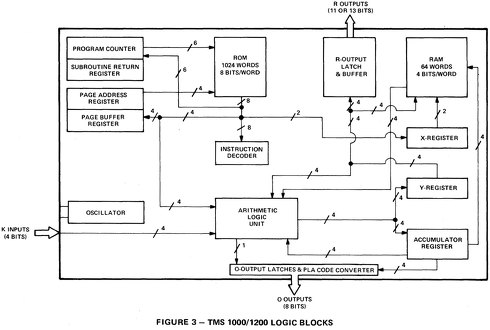

さて半導体部門は?というと、レッドオーシャン化した電卓市場ではもう利益を取りにくい。ところがプログラムを書き換えられるようにすれば、もっと幅広いマーケットを狙えることになる。もちろん、電卓向けのBCD演算のみのプロセッサコアはさすがに汎用には使いにくいし、11bit長の命令セットもあまり一般的ではない。なのでこの辺は完全に作り直されることになった。最終的に1974年に発表されたTMS1000シリーズは、4bitの汎用的な構成となった(図3)。命令は全部で43個(図4)だが、おおむねシンプルなもの。複雑な演算は無いしBit操作が結構貧弱という欠点はあるものの、まぁ使えなくもないというか、あんまり悩むようなものでもない。

図3:構成そのものはごく一般的、奇をてらったところも無い。しいて言うならInterrupt Handlingの機構がどこにも無いことと、K INPUTがALUに直接つながってるあたりが、まだ電卓時代の尻尾を引きずっている感があることの2つがちょっと目立つ程度[クリックで拡大]

図3:構成そのものはごく一般的、奇をてらったところも無い。しいて言うならInterrupt Handlingの機構がどこにも無いことと、K INPUTがALUに直接つながってるあたりが、まだ電卓時代の尻尾を引きずっている感があることの2つがちょっと目立つ程度[クリックで拡大]ラインアップとして当初容易されたのはこの6製品である(図5)。ここでTMS1100/TMS1300のみ命令セットが異なる他、ROM容量が2KB、SRAMが128Bytesに増強されている(残りは1KB ROM/64Bytes SRAM)。個人的にはTMS1100/TMS1300ではやや命令セットが使いやすくなった(例えばLogical CompareにMNEZ:If memory not equal to zero, one to statusという命令が追加されている)一方で、TMS1000シリーズのA6AAC/A8AAC/A10AACが大拡張されてA2AAC〜A14AACまで用意されたのは恐らく関数電卓などの高機能製品向けの用意かと思うのだが、今から思えば別にこんな専用命令要らなくね?という感じは否めない。まぁ黎明期のMCUらしい、という感じである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR