フェムトオーダーの電流測定に挑む:事例に学ぶその要点とテクニック(3/5 ページ)

【第2の事例】積分手法の活用

米National Semiconductor社のアプリケーションエンジニアであるPaul Grohe氏は、微小電流の測定に関する別の例を示してくれた。同社は数年前に、25fAの入力電流(入力バイアス電流)を保証したオペアンプ「LMC6001」を販売することに決めた。そのため、このレベルの入力電流を測定できるような体制を整える必要が生じた。同社のテスト部門は、テスト装置における大きな問題を抱えることになった。測定用のすべての回路を標準のプローブカード上に配置しなければならなかったのである。

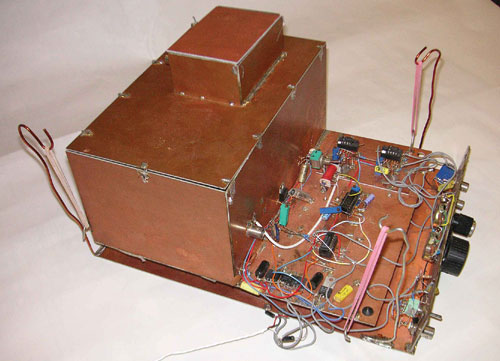

Grohe氏とその同僚のエンジニアBob Pease氏は、1fAまで測定可能な小さなテスト回路を考案した。両氏はその能力を実証すべく、PoC(proof-of-concept:概念の検証)を目的としたブレッドボードを作成した(図4)。

このブレッドボードは、コンデンサを利用した積分手法を実現するものである。この手法について論じた書籍や資料はいくつもある*3)。いずれも原理の根底にあるのは、微小電流によって小さなコンデンサを充電し、その電圧を測定して電流値を算出するというものだ。

図4 電流測定用のブレッドボード このブレッドボードにより、フェムトオーダーで流れるオペアンプの入力電流の測定が可能である。このボードは、銅で覆われたPCBを互いにはんだ付けすることにより、数段階にシールドされている。また、ゴムで吊り下げることで、電子部品を振動から保護する(提供:NationalSemiconductor社)

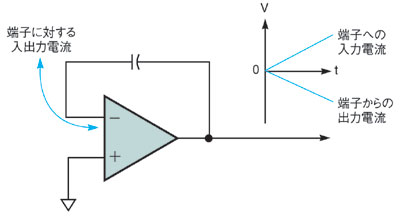

図4 電流測定用のブレッドボード このブレッドボードにより、フェムトオーダーで流れるオペアンプの入力電流の測定が可能である。このボードは、銅で覆われたPCBを互いにはんだ付けすることにより、数段階にシールドされている。また、ゴムで吊り下げることで、電子部品を振動から保護する(提供:NationalSemiconductor社)図5は、オペアンプを用い、それ自身の入力電流を測定する回路の概念を表している。Grohe氏らが作成した微小電流の測定回路は、実際にはこれよりもはるかに複雑なものだった。まずGrohe氏は、DUT(device under test:テスト対象デバイス)のオペアンプ自身を用いてその入力電流を測定する方法はとらなかった。DUT自身を積分器として利用したとすれば、テスト装置におけるソケットなどからのリーク電流の影響を校正する手段がなかったであろう。

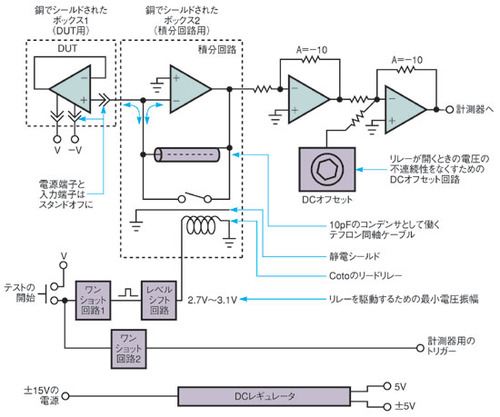

図6に示したのは、Grohe氏らが実際に用いた回路である。積分回路は、別の低入力電流CMOSオペアンプ「LMC660」を使用して構成している。

図7は、図6の回路図における「銅でシールドされたボックス1(DUT用)」の外観である。これを見ると、Grohe氏はDUTをソケットに挿入しておらず、どの端子もPCBに接触していないことが分かる。

同氏はリーク電流を抑えるために、DUTの2本の電源端子のみを、長い別々のソケットを使ってスタンドオフ(離れて立った状態)に接続した。同様に、測定の対象となる端子もスタンドオフに接続した。具体的には、端子をソケットと2インチ(約5.1cm)のリードに接続し、その端子とソケットを接続した部分を積分回路のオペアンプ入力に接続した。イオンの帯電により、被測定端子を流れる電流の測定値に誤差が生じる可能性があるため、Grohe氏はDUT全体を銅で覆われたシールド済みボックスに入れた。

図7 銅でシールドされたボックス1(DUT用) PCBとの接触を避けるために、DUTはスタンドオフに配置する。銅で覆われたPCBはシールドとして機能する(提供:NationalSemiconductor社)。

図7 銅でシールドされたボックス1(DUT用) PCBとの接触を避けるために、DUTはスタンドオフに配置する。銅で覆われたPCBはシールドとして機能する(提供:NationalSemiconductor社)。脚注

※3…Mancini, Ron, "The nuances of op-amp integrators," EDN, March 18, 2004, p.28.

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

図5 積分手法を用いた測定回路の概念図 微小電流を測定するために、オペアンプのフィードバックパスにコンデンサを使用している。

図5 積分手法を用いた測定回路の概念図 微小電流を測定するために、オペアンプのフィードバックパスにコンデンサを使用している。 図6実際に利用された測定回路 この回路では、DUTの入力電流をフェムトオーダーで測定することができる。

図6実際に利用された測定回路 この回路では、DUTの入力電流をフェムトオーダーで測定することができる。