前進続けるソフトウエア無線技術:コグニティブ無線の完成を目指して(1/2 ページ)

「コグニティブ無線」は、より高度な無線通信システムを実現するために登場した概念である。そのコグニティブ無線を実現するための鍵となるのが、SDR(ソフトウエア無線)だ。本稿では、Intel社やIMECなどの手法や開発成果を例にとり、SDR技術の現況と将来の展望について述べる。

複数の無線規格に1チップで対応

携帯電話機を持ち歩いている人は、「自分は1台の無線通信機器を所持している」としか認識していないかもしれない。しかし実際には、昨今の携帯電話機には、マルチバンド対応の携帯電話機能や、Wi-Fi、Bluetooth、A-GPS(Assisted Global Positioning System)などに対応可能な7つ以上もの無線機能を搭載したものもある。携帯電話機の所有者は、これらの無線通信機器を一緒に持ち歩いているのと同じ状態にあるのだ。

さらに、将来的には、アドホックな機器間通信を実現する無線機能が携帯電話機に搭載されるかもしれない。これは、無線接続のカバレッジがより優れた機器が近くにあれば、それを利用して通信を行うという仕組みだ(別掲記事『アドホックネットワークがもたらすメリット』を参照)。

昨今では、多くの技術者が、ポータブルなワイヤレス機器に必要となる無線機能をすべて搭載するために、小型の多機能モジュールの開発に従事している。また、柔軟性に富み、かつ低消費電力のSDR(Software Defined Radio:ソフトウエア無線)アーキテクチャを追究する者もいる。

これまで、複数の無線機能を1個の製品に実装する場合には、各無線機能を実現する回路をそれぞれ別個に設計するという単純な方法が用いられてきた。各種通信規格に準拠した送受信機能を個々に設計するのである。

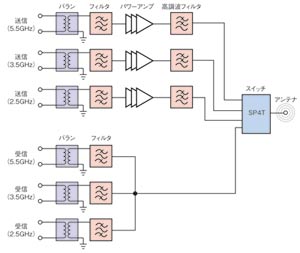

この方法には実装面積が大きくなるという課題がある。この問題に対し、例えば、ドイツEPCOS社はLTCC(低温同時焼成セラミック)を利用した小型の無線フロントエンドモジュールを開発することで対処している。同社でモジュール担当製品開発ディレクタを務めるPatric Heide博士は、「当社は、十分にテストしたRFシステムを、1パッケージに実装して出荷している。多くの携帯電話機は、CMOSプロセスの無線ICとアンテナを搭載しているが、当社が提供しているのは、両者の間に配置することが可能なフル装備のフロントエンドモジュールだ」と述べる。また、個々の無線機能に対応する回路のサイズを縮小するために、EPCOS社はWi-Fi/WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)などに対応したマルチ無線モジュールも提供している(図1)。なお、参考文献*1)は、これらモジュールのテスト手法について述べたものだ。

EPCOS社のLTCCモジュールのような製品には、GaAs(ガリウムひ素)プロセスで製造したパワーアンプなどの半導体部品を収容することができる。一方、そうしたフロントエンドモジュールとともに用いるCMOSプロセスの無線ICには、多数の無線機能が実装されている。複数のCMOS無線ICを用いれば、多様な無線規格に対応できることは確かだが、より洗練された手法は、柔軟性の高い1個のCMOS無線ICの中に、いくつもの無線規格に対応した機能を実装することである。

「デジタル」で「アナログ」を支える

米Intel社のバイスプレジデント兼CTO(最高技術責任者)であるJustin R Rattner氏は、2008年6月に米カリフォルニア州アナハイムで開催された『DAC(Design Automation Conference)』において、複数の無線機能の1チップ化について語っている*2)。同氏は、『EDA for digital, programmable multi-radios(デジタル/プログラマブルなマルチ無線のためのEDA)』と題した基調講演において、「ユーザーは、『携帯できて、かつ豊富な機能を搭載している機器』を望んでいる」と述べた。「すなわち、高度な機能をいくつも搭載しつつ、小型化を実現できる機器設計が求められているのだ。ユーザーのこうした期待に応えるために、民生機器は、どのようなエアインターフェースにも対応できる機能と、いつでも、どこででも連携できる機能をサポートする必要がある」(同氏)という。

Rattner氏は、「われわれが住む世界の本質はアナログだ」とした上で、「実世界とやりとりする方法はアナログだが、技術においてはその扱いやすさからデジタルが多く使われる。両者が混在することから、アナログとデジタルとの間のギャップを埋める必要がある」と説明する。このギャップを埋める作業は、「携帯できて、かつ豊富な機能を搭載している機器」の実現において非常に重要なものとなる。

Rattner氏は、「アナログ回路の数は増大している」と語る。2006年の時点では、SoC(System on Chip)の70%以上にアナログ回路が搭載されていたという。しかし、アナログ回路の開発は古くから行われているものの、残念ながら少しも容易になることがない。IC製造プロセスの微細化が進んでいるためである。また、マスクコストの増加、リークやプロセスばらつきの影響、フリッカノイズの増大、電源電圧/ダイナミックレンジの低下なども、アナログ開発を困難にする要因となっている。

そこでRattner氏が提唱しているのが、「デジタル処理によってアナログ設計の負担を軽減する手法」である。つまり、デジタル回路を使ってアナログ性能を改善することで、「アナログの問題」を「デジタル演算の問題」に置き換えるのだ。この手法の狙いは、以下の目的/用途の実現である。

- 無線アーキテクチャを大幅に簡素化する

- 1個の無線回路を、複数の無線システムとして機能させる。例えば、3G(第3世代)ネットワークとWi-Fiネットワーク間のシームレスなハンドオフを実現する

- ある時点で、より状況の良い無線ネットワークが利用できないか否か、周囲の無線環境を調査する

「デジタルマルチ無線」の実現に向けてRattner氏が提案した上記の手法では、フロントエンドモジュールやミキサー、フィルタなどで構成される従来型のアナログ受信機の代わりに、シンプルなデジタル手法が用いられる。それにより、3GやWi-Fiの無線機能を1チップに実装することが可能となる。将来的には、検出した任意のエアインターフェースに対応可能なプログラマブルな統合型のマルチ無線が実現されるだろう。Rattner氏によると、「われわれIntel社でこのようなデジタル無線の製品化を実現するまでには、おそらく1年ほどの時間を要する」ということだが、同社はすでに、65nmのCMOSプロセスによるデジタルパワーアンプと、90nmのCMOSプロセスによるフラクショナルNシンセサイザを開発済みだという。

この手法の実現に関して最先端の研究を行っているのが、ベルギーの研究機関IMEC(Interuniversity Microelectronics Center)である。同機関は、2008年10月にブリュッセルで開催された『ARRM(Annual Research Review Meeting)』において、SDRのベースバンドプラットフォームを披露した。IMECのワイヤレス研究担当科学ディレクタを務めるLiesbet Van der Perre氏は、「われわれが開発したSDRのプロトタイプには、柔軟性を備えた次世代モバイル端末の実現に必要となる主要なコンポーネントが統合されている」と述べる。同氏によると、「このプロトタイプは、RFトランシーバとプログラマブルなベースバンドプラットフォームを搭載しており、実環境における性能と消費電力を、異なる動作モードで測定することができる」という。

Van der Perre氏によると、「われわれの柔軟性の高いRFトランシーバフロントエンドICである『SCALDIO(Scalable Radio Chip)』は、174MHz〜6GHzの周波数範囲における、現在および将来のあらゆる携帯電話、WLAN(Wireless Local Area Network)、WPAN(Wireless Personal Area Network)、放送、位置特定に関する規格に対応して動作する」という。また、IMECのプログラマブルベースバンドプラットフォーム「BEAR(Baseband Engine for Adaptive Radio)」は、IEEE 802.11n、IEEE 802.16e、モバイルテレビなどの規格をサポートし、今後標準化が予定されている3GPP(Third Generation Partnership Project)のLTE(Long-Term Evolution)規格との上位互換性を持っている。

アドホックネットワークがもたらすメリット

携帯型ワイヤレス民生機器のユーザーは、おそらく、自分が購入した製品にどのような無線機能が搭載されているかを把握しているだろう。例えば、マルチバンド対応の携帯電話機能や、Bluetooth、GPS、Wi-Fiなどに対応した機能である。しかし、将来の携帯機器は、近隣にある機器に接続するためだけの無線機能を搭載し、それによって、例えばGSMなどの信号への良好なアクセスを可能にする形になるかもしれない。

The MathWorks社のIrza氏によると、米国の軍隊では、劣悪な環境における通信状況を改善するための手段として、アドホックネットワーキングの手法を有効に活用しているという。この手法について説明するために、Irza氏は、倒壊した地下鉄のトンネルの例を挙げた。その現場にいたある人が持っている無線機器Aは、地上波の無線インフラとの接続をすぐに失ってしまうものだとしよう。ただし、その人から少し離れたところにいる人物が所持する無線機器Bとの接続は維持することができるものとする。さらに、その無線機器Bは、地上波の無線インフラと良好に接続できるものと仮定しよう。このような条件下で、無線機器Bを使って無線機器Aの信号を適切に中継するというのがアドホックネットワーキングの概念である。

上記の例のように、災害が発生した状況や外部と遮断された環境においては、無線通信が不可能となる場合が多い。また、信号を著しく弱める可能性のある条件も生じやすくなる。しかし、NIST(National Institute of Standards and Technology:米国国立標準技術研究所)の研究者らは、救急隊員が、火災が生じたビルや倒壊した鉱坑/トンネルに入っていく際に、その救急隊員と双方向通信を維持するためのプロトタイプ手法についてデモを行っている。

さらに、NISTの研究者らは2008年8月、マサチューセッツ州ウースターのウースター・ポリテクニック大学で開催された『2008 Workshop on Precision Indoor Personnel Location and Tracking for Emergency Responders』において、“パンくず通信システム(Breadcrumb Communication System)”というアドホックな通信システムを披露した。このシステムは、通信距離を延長できるように、救急隊員に対して中継機器の配置場所をアドバイスするというものである。NISTのシステムは信号強度に基づいてこの判断を行っており、環境的な要因にかかわらず一定の間隔で“パンくず”を配置しなければならない(つまり、中継機器を配置しなければならない)という、静的な手法の欠点を排除している。

このアドホックな手法は、民生用機器にも適用できる可能性がある。米Skymoon Ventures社のディレクタであるMike Farmwald氏は、2008年6月に米国アトランタで開催された『IEEE MTT-S国際マイクロ波シンポジウム(International Microwave Symposium)』の講演において、「携帯電話機から電波塔へ」というモデルから、「携帯電話機からほかの携帯電話機を中継して電波塔/アクセスポイントへ」という通信モデルに移行する手法を提案した*3)。携帯電話機はサイドチャンネルを利用して互いに連携する。例えば、建物の内部にあるため通信状態が悪い携帯電話機が、20フィート(約6.1m)離れた窓付近の携帯電話機の支援を得るといったことが行える。同氏によると、「2台の携帯電話機が連携することにより、S/N比(信号対雑音比)は3dB向上する。また、ユーザーインターフェースを備えていない固定端末機器を窓付近に配置すれば、S/N比は15dBも向上する。さらに、このようなシステムでは送信電力も大幅に低減される」という。

Farmwald氏は、「アドホックネットワーキングは、すべての関係者に利益をもたらすと確信している。例えば、携帯電話機の通信状態が改善されて通話が途切れることが少なくなり、電池寿命も長くなる。通信事業者は、インフラを変更することなく周波数利用効率を倍増させることができるだろう」と述べる。

しかし、同氏は「この技術自体は複雑なものではないが、政治的戦略が複雑になるだろう」との警告も行った。「例えば、ワイヤレス通信事業者は、1.9GHzのDECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunication)など、サイドチャンネル機能を搭載した新世代の携帯電話機の普及を促す必要がある」と同氏は指摘する。また、「事業者は、課金に関する問題に対処するために、通信や認証について世界的な標準規格を採用しなければならない」(同氏)という。

脚注:

※1…Nelson, Rick, "RF modules pose tough test challenges," Test&Measurement World, Oct 1, 2008, p.29

※2…Nelson, Rick, "Analog-that computes," Test&Measurement World, June 11, 2008

※3…Nelson, Rick, "Cell phones helping cell phones," Test&Measurement World, June 30, 2008

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.