タッチパネル技術の最新動向を追う:抵抗膜方式か? 静電容量方式か?(3/4 ページ)

注目を集める静電容量方式

抵抗膜方式のタッチパネルでは、その動作原理から考えて、同時にタッチした複数の個所の位置を検知するマルチタッチの機能を実現することは難しい。この制約は、Apple社が第1世代のiPhoneで静電容量方式のタッチパネルを採用することにした理由の1つになっただろう。同社は、ディスプレイ上に表示したブラウザや地図、画像、映像の拡大/縮小を、タッチした2本の指先を離したり近づけたりすることで操作できるようにしたいと考えていたのだ。そして、第2世代以降のiPhoneやiPad、そして携帯型音楽プレーヤ「iPod nano」の最新モデル(第6世代品)に至るまで、同社は一貫して静電容量方式のタッチパネルを採用している。

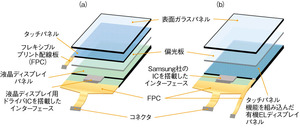

タッチパネルの光の透過率も、民生用機器においては重要な検討項目になる。タッチパネルを用いたディスプレイの輝度は、最終的にはこの透過率によって決まるからだ。透過率が低いと、液晶ディスプレイの場合であれば、より高輝度のバックライトを採用する必要が出てくる。韓国Samsung Electronics社のように、「有機ELディスプレイは、タッチパネルを組み込む際に、液晶ディスプレイよりも部品点数が少なくて済むので、透過率やタッチパネルを含めた最終的なコストの面で優位になる」と主張するメーカーもある(図2)。このように、透過率は、設計する機器の最終的なBOM(Bill of Materials)コストや、電池のサイズ、重量などにもかかわる重要な項目だと言えよう。抵抗膜方式のタッチパネルでは透過率が80%以下であることが一般的なのに対し、静電容量方式の場合はほとんどが90%以上を達成している。

投影型はマルチタッチが可能

静電容量方式のタッチパネルは、大別すると表面型と投影型の2つに分けることができる。表面型は、上面を導電性物質でコーティングした、ガラスなどの透明な絶縁体の基板に電圧を印加することにより、コーティング上に均一な電界が生成されることを利用する。指や金属製スタイラスなど導電性を持つもので基板をタッチすることにより、コーティング上の電界に変化が生じる。基板の4隅などに接続した電極を用いて電界の変化を測定することで、タッチした位置を大まかに検知することができる。構造がシンプルであることはメリットだが、マルチタッチに対応できないこと、タッチした位置の検知精度が低いこともあって、適用できる用途は限られている。

一方、構造は複雑になるが、マルチタッチに対応し、より高い精度でのタッチ位置の検知が可能なのが投影型である。投影型のタッチパネルは、上面から順に、ガラスやプラスチックなどの透明の絶縁体、ITOなどを用いて矩形の電極パターンを形成した電極層、タッチ位置の検知に必要な演算処理を行う回路を搭載した基板層が並んだ構造をとっている。電極層では、透明の絶縁体の上面と下面に、電極の矩形部がX軸方向もしくはY軸方向に沿って互いにつながるような電極パターンが形成されている。投影型におけるタッチ位置の検知は、これらの電極パターンに電流を流したときに、タッチを行った電極パターンの交点上で発生する静電容量(キャパシタンス)の変化を検知することにより行う。

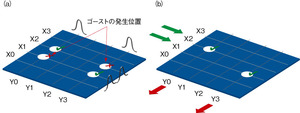

投影型は、電極パターンの交点間における相互容量性カップリングによる静電容量の変化を利用する相互キャパシタンス方式と、グラウンドに対する寄生容量の変化を利用する自己キャパシタンス方式の2つに分けることができる。タッチ位置の検知に用いる信号強度は、自己キャパシタンス方式のほうが相互キャパシタンス方式よりも大きい。しかし、自己キャパシタンス方式では、マルチタッチを行う場合にその位置を正確に特定できないことがある。例えば、2本の指によるタッチを、同一の電極パターンの軸線上に行った場合には、1本の指でタッチしたのと同じ結果になってしまうのだ。また、図3(a)に示すように、誤ったタッチ位置の検知を行う「ゴースト」の問題も生じやすい。

一方、相互キャパシタンス方式は、マルチタッチに対応する機器には最適な手法である。同方式では、X軸方向の電極パターンに電圧パルスを順に印加してから、Y軸方向の電極パターンの電圧を測定することにより容量の変化を検出する。つまり、タッチが行われた電極パターンの交点について別個に処理するので、複数のタッチ位置を一意的に識別することが可能なのだ(別掲記事『“真のマルチタッチ”は本当に必要か?』を参照)。

“真のマルチタッチ”は本当に必要か?

投影型静電容量方式のタッチパネル技術、特に相互キャパシタンス方式を選択するか否かの判断は、マルチタッチへの対応機能と、タッチの方向と速度を同時に検出する機能が必要かどうかに依存する。例えば、ハイエンドの最新型携帯電話機などに拡大、スイープ、回転機能が搭載されていれば、それらにはマルチタッチの機能が実装されているに違いないと思うかもしれない。しかし、米Ocular LCD社のCTO(最高技術責任者)を務めるLarry Mozdzyn氏は、最近公開した記事の中で、これを否定している*B)。同氏は、「記事や広告で目や耳にする内容とは異なり、ほとんどのスマートホンにおける一般的なジェスチャ機能は、マルチタッチ機能によって実現されたものではない」と述べている。

ジェスチャ用のコントローラICは、タッチパネル上の1つまたは2つのタッチの相対的な動きのみを解析し、それらの動きを定義済みのジェスチャとして報告する。同記事によれば、「例えば、親指と人差し指を同時に動かしてウィンドウのサイズを変える『ピンチ』のジェスチャは、マルチタッチ機能によって実現されているように見える。しかし、コントローラICは、これらのタッチの互いに対する相対的な動きのみを認識しているにすぎない」という。同氏は、続けて、「マルチタッチ機能がきちんと実装されていれば、コントローラICは、タッチの位置、領域、角度などのデータを詳細に報告できるはずだ。ジェスチャのみを認識する単純なコントローラICには、“真のマルチタッチ機能”を実現できるだけの洗練された能力や処理性能はない」と断言している。

しかし、このことは必ずしも批判の対象となるべき問題ではないとする意見もある。より高度なタッチパネルを用いるには、それをサポートするシステムの要件がより厳しいものにならざるを得ない。このため、利用できるタッチパネル技術の候補もさらに絞られるようになる。より簡素な仕組みのタッチパネルを用いれば、おそらくは調達手段も簡素化され、BOMコストや消費電力といった事柄にも良い影響が表れる。Mozdzyn氏が批判するような手法によって、基本的なジェスチャだけに対応していればよいとユーザーが思うのであれば、より高度なタッチパネルの実装をわざわざ追求する必要はない。

例えば、米Google社が推進するソフトウエアプラットフォーム「Android」の事例を考えてみてほしい。バージョン2.0より前のAndroidは、シングルタッチによる入力しかサポートしなかった。拡大/縮小機能を例にとれば、拡大鏡の「+」と「−」のアイコンを表示することによって対処していた。ユーザーはこれらのアイコンを繰り返しタップすることによって、拡大/縮小が行える。これは、理想的なものではないかもしれないが、合理的な実装であるとも言えるだろう。アプリケーション画面内での移動や、画像/画面の切り替えについても、シングルタッチによる入力で十分に操作できる。

脚注

※B…Mozdzyn, Larry, "The True Meaning of Multitouch," Design Talk, Aug 31, 2010, http://bit.ly/bUFPlR

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング