ガリウム発見からGaNパワーIC商用化まで、GaN半導体の略史:研究者はいかにして障壁を超えてきたか(1/2 ページ)

パワーエレクトロニクス市場での存在感を高めているGaNデバイスだが、少し前まで、極めて不完全な結晶だからという理由で、半導体としては使い物にならないと見なされていた。科学者とエンジニアたちはどのようにしてその壁を乗り越えたのか。本稿ではGaNテクノロジーの起源を紹介する。

GaN(窒化ガリウム)やSiC(炭化ケイ素)などのワイドバンドギャップ(WBG)デバイスが、パワーエレクトロニクス市場を席巻し始めている。しかし、少し前まではGaNは極めて不完全な結晶だからという理由で、半導体としては使い物にならないと見なされていた。

では、科学者とエンジニアたちはどのようにしてその壁を乗り越え、GaNをまずはLEDとRF設計で、その後は再生可能エネルギーから各種電源、電気自動車(EV)に至るまでのパワーエレクトロニクスアプリケーションに活用できるようにしたのか。本稿ではGaNテクノロジーの起源を紹介する。

初期の歴史

ガリウム(Ga)の存在は1871年にロシアの化学者Dmitrij Mendelejev氏によって初めて予言され、それから数年後の1875年にフランス・パリの化学者Paul Emile Lecoq de Boisbaudran氏によって発見された。次なるブレークスルーはそれからさらに57年後、液体ガリウムにアンモニア(NH3)を流入させることで初めて多結晶GaN材料が合成されたことだ。

1932年には、米国のジョージ・ハーバート・ジョーンズ研究所において、金属ガリウムとアンモニアを900〜1000℃の高温で反応させることによってGaN材料が合成された。それから37年後の1969年、H.P. Maruska氏およびJ.J. Tietjen氏がGaNの単結晶膜の成長を報告した。両氏はサファイア基板にGaNを蒸着させるため世界で初めてハイドライド気相成長(HVPE)法を用いた。

さらにそれから数年後の1972年、J.I. Pankove氏、E.A. Miller氏、J.E. Berkeyheiser氏がGaNベースの青色光検出器を開発した。ただ、室温での青色発光には成功したものの、その電力効率はお粗末なものだった。1980年代には、有機金属気相成長法(MOCVD)や分子線エピタキシー法(MBE)といった成長手法が登場したおかげでGaNの実用化を目指す取り組みが新たに勢いづいてきた。MBEおよびMOCVD手法は今でもアプリケーションに応じてGaNデバイスの作製に用いられている。

青色LEDのブレークスルー

前述したように、GaNベースのLEDが初めて開発されたのは1972年のことで、このときはGaNにマグネシウムをドーピングした化合物がLEDの形で青色光を発光した。ただ、青紫色を発光する世界初のLEDではあったものの、当初の輝度は商業用途には不十分なものだった。

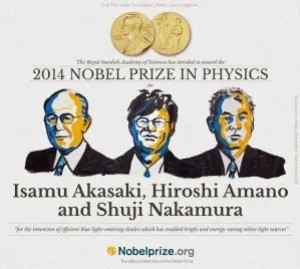

GaNベースの高輝度青色発光LEDを実現したのは、開発当時日亜化学工業の研究員だった中村修二氏、そして当時名古屋大学に所属していた赤崎勇および天野浩両氏だ。赤崎、天野両氏は1985年に高品質GaN結晶を実現、1989年にはマグネシウムのドーピングと電子ビーム照射によりp型GaNを実現するブレークスルーを達成した。中村氏らは1991年、p型化の原理解明と量産技術の確立、そして1993年に高輝度青色LEDを実現した。

LEDベースの照明アプリケーションには3原色(赤、緑、青:RGB)が必要とされていたが、それまで青色LEDを製造する実用的な技術は存在していなかった。青色LEDが発明されたことでRGB LEDが実現し、これが白色LEDや変色LEDの開発につながった。

高輝度青色LEDの実用化はエレクトロニクス業界にとって一つの転換点となった。真っ先に革命が起こったのは照明アプリケーション分野で、青色LEDの登場によって実現した固体照明が非効率な白熱球やブラウン管(CRT)テレビおよびモニターに取って代わり始めた、

続いてGaNベースの青色LED技術は、Blu-ray光学ディスクの開発において重要な役割を果たし、Blu-rayは視覚メディア用の標準データストレージとしてDVDに取って代わるようになった。青色LED分野のパイオニアである赤崎氏と天野氏、そして中村氏の三者は、彼らの研究活動がGaNと固体照明ならびにデータストレージに多大な影響を与えたとして2014年にノーベル物理学賞を受賞した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1:1969年、H.P. Maruska氏と彼のチームは単結晶GaN層を開発した。 出所:Science Direct

図1:1969年、H.P. Maruska氏と彼のチームは単結晶GaN層を開発した。 出所:Science Direct 図2:フルカラーLEDおよび青色レーザー技術への道を開いたことでノーベル賞を受賞した、青色LED分野における3人のパイオニアたち。 出所:Nobelprize.org

図2:フルカラーLEDおよび青色レーザー技術への道を開いたことでノーベル賞を受賞した、青色LED分野における3人のパイオニアたち。 出所:Nobelprize.org