動き始めたIEEE 802.11n:ドラフト2.0に見る、その現状と課題(2/3 ページ)

802.11n仕様の特徴

802.11nに基づく製品は2.4GHz、5GHz、またはその両方の帯域をサポートすることになる。この点から、既存の製品との下位互換性が問題になる可能性がある。802.11nを2.4GHz帯域、20MHzのチャンネル幅で使用する場合、CCK(complementary code keying)変調方式を用いる802.11bか、またはOFDM(orthogonal frequency division multiplexing:直交周波数分割多重)変調方式を用いる802.11gとの下位互換性を持つことになる。同様に、802.11nを20MHzまたは40MHzチャンネル幅、5GHz帯域、OFDM変調方式で使用する場合には、802.11aとの下位互換性を持つことになる。

OFDM変調方式は、旧式のWi-Fiネットワークで用いられるCCK変調方式よりも効率が良い。そのため、より新しい802.11シリーズ規格に準拠する機器は、OFDM変調方式を採用する傾向にある。802.11gにより、OFDMは代表的なWi-Fi変調方式となった。802.11nでは、データ伝送速度を上げるために、より効率的なOFDM変調方式を採用している。これまでのネットワークでは48だったデータサブキャリアの数を52とすることで、802.11a/gでは空間ストリーム当たり54メガビット/秒であった伝送速度を65メガビット/秒とする。ほかのオプションでは、ガードインターバルを800nsから400nsに短縮することで、OFDMにおけるシンボルレートを上げ、さらにデータ伝送速度を向上させている。

これまでの802.11シリーズ規格は、1つの周波数帯域、1つのチャンネル幅、1方向につき送信または受信用の1つの空間ストリーム、そして1つの最大データ伝送速度のみを定めていた。802.11nでは、スループットを高めるためにOFDMを改善したほか、チャンネル幅を2倍にし、フレーム集約、ブロックACK(acknowledgment)、空間(分割)多重を導入している。これらのうち、空間多重は、複数存在するMIMO(multiple input multiple output)構成のうちの1つである(別掲記事『MIMOの仕組み』を参照)。また、20MHz、40MHz、あるいはその両方のチャンネル幅、送受信の両方向に対し1〜4つの空間ストリーム、そして少なくとも2つの別のMIMOオプションの利用を可能とした(表2)。

こうした仕様であることから、802.11nネットワークの送信データ伝送速度は、主に変調方式、チャンネル幅、空間ストリーム数に依存して大きく異なる。設計にもよるが、802.11nに準拠する製品は、OFDM変調方式、2つの送信/2つの受信のストリーム構成(2×2構成)、20MHzチャンネル幅で、144メガビット/秒の標準スループット、またはOFDM変調方式、4×4構成、40MHzチャンネル幅で、600メガビット/秒の最大スループットを実現可能である(現時点では理論値のレベル)。すでに稼働している802.11n対応製品の多くが、OFDM変調方式、2×2構成、40MHzチャンネル幅で、300メガビット/秒か、MIMO構成を3×3に変更することだけで450メガビット/秒の送信速度を実現している。

802.11nに限ったことではないが、通信距離もいくつかの要素に依存する。特に802.11nでは、送信電力、受信アンテナ数、変調方式、誤り訂正方式などにさまざまな選択肢があるので、実現可能な通信距離はさらに複雑である。また同規格では、2.4GHzまたは5GHzの周波数帯域での動作に加え、2.4GHz/5GHzでのデュアルバンド動作というオプションも認めている。

米Atheros Communications社のCTO(最高技術責任者)でありTGnのメンバーでもあるBill McFarland氏によると、「802.11nドラフト1.0とドラフト2.0の違いは比較的少ない」という。最大の変更点は、特に2.4GHz帯域において、802.11n対応機器と802.11g対応機器の共存を実現するメカニズムに関する部分である。

5GHz帯域における802.11a対応機器に関しては、それほど問題はない。802.11a対応機器については、帯域内のトラフィックがより少なく、ほとんどの機器はOFDM変調方式の送信と例外処理に対応するため、共存はより容易である。また、その周波数チャンネルの割り当てと機構が802.11nとうまく整合している。

それに対し、「2.4GHz帯域には、CCK変調方式を用いる802.11b対応機器が存在し、周波数チャンネルの割り当てが802.11nにおける周波数の使用傾向とマッチしていない」とMcFarland氏は語る。2.4GHz帯域において、データ速度が2倍となる40MHzチャンネルを用いることは難しい。また、802.11n対応機器を802.11bなどに対応する機器とともに動作させるのは、干渉が生じる可能性があるためやはり困難である。

こうした問題に対処するための手法についてはまだ検討中であり、McFarland氏は「802.11nドラフト3.0で解決されることになるだろう」としている。それら手法のうちのいくつかは、環境内のトラフィック量の測定に基づく高次元のハイレベルポライトネスアルゴリズム(high level politeness algorithms)に基づくものである。つまり、トラフィックが多い場合はチャンネル幅は20MHzのままとなり、トラフィックが少なければチャンネル幅は40MHzに拡大されて広い帯域幅の利用が可能になる。

ほかには、近隣のアクセスポイントやネットワークを検出するために、積極的にリスニング(listening)を行う手法がある。この場合、アクセスポイントやネットワークが検出されれば、トラフィック量にかかわらずチャンネル幅が20MHzのモードに移行する。ただし、この手法には問題が潜んでいる可能性があるため、TGnによる検討が行われている。

CCA(clear channel assessment)など、干渉を回避するためのよりきめ細かいほかの手法では、パケット単位で処理を行う。CCAでは、衝突を避けるために、チャンネル幅が40MHzのパケットが送信される前に、両方のチャンネルが空いていて40MHzの周波数範囲全体を利用してそのパケットが送信可能であることを確認する。おそらく、このオプションは最終仕様にも残ると思われる。

現時点の802.11n仕様では、ハイレベルポライトネスアルゴリズムと、よりきめ細かい手法の両方を使用可能にすることを求めている。ただし、ハイレベルポライトネスアルゴリズムをどのように利用するかは検討中となっている。

McFarland氏は、「MAC(media access control)層では、機器がどのようにしてパケットごとに送電波を共有するかが問題となる。802.11nドラフト1.0から同2.0へのバージョンアップにおける最大の改善点は、パケット集約だ」と述べる。従来の802.11シリーズでは、ACKが返ってくるまでパケット送信が繰り返されることになっていた。それに対し、802.11nでは、必須項目であるパケット集約により、多くのパケットを1つのスーパーフレームに結合して送信し、どのパケットが正しく受信され、どのパケットが受信されなかったのかを示すブロックACKを受信する。これを利用して、受信に失敗したパケットのみが再送され、システムの効率が向上し、高いデータ伝送速度が有効に活用されることになる。

例えば、あるネットワークで、現在は802.11nではオプション項目となっているビームフォーミング機能が必要になるとしよう。その場合、アクセスポイントとクライアントの両方がこれをサポートしなければならない。この機能を持たないクライアントにも対応することは可能だが、その場合はネットワークの性能を向上することはできない。

なお、802.11nドラフト3.0では、MIMO方式など、オプションのモードと機能のいくつかにさらなる変更が加わると見られている。

MIMOの仕組み

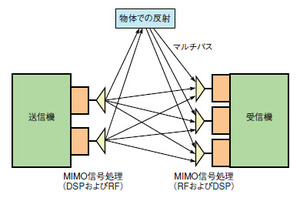

エアーインターフェース技術であるMIMOの定義は複数存在する。802.11nドラフト2.0では、空間多重をMIMO実装における必須項目とし、空間時間ブロックコーディング(space time block coding)とビームフォーミングをオプション項目としている。これらの手法では、送信機と受信機の両方で複数のアンテナを使用して複数のデータストリームをやりとりする。それにより、帯域幅を増やすことなく、伝送速度、通信距離、堅牢性などの性能を向上させる。RF通信では、通常は反射(マルチパスの効果)によって受信機側での信号が劣化して性能が低下するが、これらの手法では反射を性能の向上に利用する(図A)。

802.11nの必須項目である空間多重では、送信/受信ストリームをそれぞれ伝送する2〜4本のアンテナが、複数のビットデータを同じ周波数チャンネルに同時に送信する。それにより、スループットを向上させる。空間多重では受信機がかなり複雑になるため、ほかの変調方式よりも効率的なOFDMと組み合わせて設計するのが一般的だ。

802.11nのオプション項目である空間時間ブロックコーディングでは、冗長性を持たせるために複数のアンテナを使用して堅牢性を高める。もう1つのオプション項目であるビームフォーミングでは、複数のアンテナをアレイのように使用して指向性アンテナのような形とする(ビームの形成)ことで通信距離を拡大する。

802.11nでは、送信/受信方向のいずれにも1〜4本のデータストリームを持つことが可能だが、そもそもMIMOは各方向に少なくとも2本のデータストリームを必要とする。例えば家庭用のゲートウエイに802.11n対応機能を組み込む場合など、高いデータ伝送速度、正確なデータ受信、長い通信距離が必須のアプリケーションでは、データのスループットを上げるために送信/受信データストリームをそれぞれ3本に増やすことができる。iSuppli社のRebello氏は、「その場合、最良のコーディング方式も併せて利用するべきだ」と述べる。ただし、「携帯機器などの民生向け製品ならば、例えば単一入力複数出力など、できる限り軽い構成をとればよい」(同氏)という。ほとんどのアプリケーションでは、送信2本/受信2本(2×2)の構成を用いる。これがWFAの802.11nドラフト2.0認定プログラムで試験される最小構成である。

通常、アクセスポイント機器は対称的なデータストリームを必要とする。送信機よりも受信機のほうが多い非対称的な構成とすると、データの相関性などの面で受信機の性能が向上し、特にノート型/携帯型のクライアント機器に適したものとなる。ただし、各アンテナに対するRF信号チェーンが必要となるので、RF部とベースバンド部の両方でチップの消費電力とコストが増大する。

Broadcom社のMukai氏は、「コストと消費電力の問題は、これまでも一貫して課題として存在した」と述べる。「そこで登場するのがCMOS集積回路だ。われわれは802.11nの機能をより小さな面積に収め、なおかつ消費電力を削減しようとしている」と同氏は語る。Broadcom社のチップセットなど、2×2構成のチップの利点は、アンテナ数が少なくて済み、コストが抑えられることである。

802.11nは、携帯機器向けに必須の省電力モードを定めている。おそらく2008年のうちに登場する802.11n対応シングルチップでは、消費電力が削減される可能性がさらに高まるだろう。

Farpoint Group社のMathias氏は、「802.11n対応チップのコスト、消費電力、サイズの問題は、われわれが業界として、まだまだ改善していかなければならない部分だ」と語る。しかし、「それはわれわれの得意分野だ」(同氏)とも述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図A MIMOの構成例 IMO方式では、複数のデータストリームを送信することにより、伝送速度、通信距離、堅牢性などを向上させる(提供:FarpointGroup社)。

図A MIMOの構成例 IMO方式では、複数のデータストリームを送信することにより、伝送速度、通信距離、堅牢性などを向上させる(提供:FarpointGroup社)。