ダイオードのターンオン特性を把握する(1/2 ページ)

スイッチングレギュレータの高周波対応が進んでいる。それに伴い、ダイオードのターンオン特性にも注目が集まるようになってきた。ターンオン特性によっては、スイッチングレギュレータを構成するICが故障してしまう可能性があるからだ。本稿では、このターンオン特性を正しく測定する方法について解説する。

なぜ、測定が必要なのか

多くの回路設計者は、ダイオードの特性について十分に理解しているはずである。例えば、電荷の蓄積量や、電圧に依存する静電容量、逆回復時間といった項目については熟知している人も多い。その一方で、ダイオードのターンオン特性については、それほど意識されていないのではないだろうか。

ここで言うターンオン特性とは、主に、ターンオン時間とオーバーシュート電圧のことである。ターンオン時間とは、順方向のバイアスがかかって、導通電圧(順電圧)に安定するまでに要する時間のことだ。そして、多くの場合、順電圧に安定するまでに、順電圧の規定値をはるかに超える過渡的な電圧上昇、すなわち、オーバーシュート電圧が生じることになる。ターンオン時間はナノ秒単位と非常に短いため、従来はユーザーもベンダーも実質的にはそれを無視していた。実際、このターンオン時間について議論されることはほとんどなかった。そのため、ダイオードのベンダーも、ターンオン時間をスペックとして規定しているケースは多くない。しかし、最近ではスイッチングレギュレータ(スイッチング方式のDC-DCコンバータ)において、スイッチング周波数を高める動きが顕著になってきている。すなわち、クロックレートが高くなり、各部品の状態遷移の時間も短くなってきた。それに伴い、DC-DCコンバータの構成要素として用いられるダイオードのターンオン時間が、重要な問題として注目され始めているのである。

ターンオン時間が問題となる理由は、もう1つの特性であるオーバーシュート電圧の存在である。数ナノ秒間という短い時間ではあるものの、ダイオードに過渡的なオーバーシュート電圧が生じることが問題なのだ。なぜなら、この過電圧の発生により、DC-DCコンバータICが故障してしまうことがあるからである。

上述した理由から、DC-DCコンバータ全体としての信頼性を保証するために、ダイオードのターンオン特性を測定して、十分な評価を行っておく必要がある。その評価は、(1)周辺部品における損失は少ない、(2)用途に応じて最適なレイアウトが完成されている、という仮定の下に行う。測定の対象とするのは、ダイオードの寄生容量のみに起因するオーバーシュート電圧と、ターンオン時間である。なお、周辺部品の選定やレイアウトが不適切である場合には、過電圧の状態が長時間続くことになる。

測定方法の概念、詳細

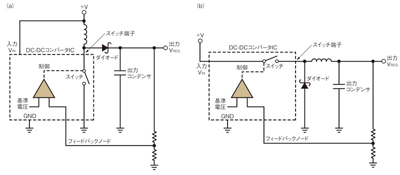

図1に示したのは、DC-DCコンバータの典型的な構成例である。(a)、(b)は、それぞれ昇圧型コンバータと降圧型コンバータを表している。いずれも、ダイオードによってスイッチの端子電圧がDC-DCコンバータICの安全を脅かす値になることはないとの仮定に基づいて構成されている。

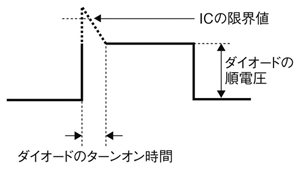

図2に、ダイオードが順電圧に達するまでには一定の時間がかかることを示した。この一定の時間がターンオン時間である。先述したとおり、このターンオン時間の間に、オーバーシュート電圧が生じることがある。このオーバーシュート電圧により、ICが故障する可能性があるということだ。

繰り返しになるが、ターンオン時間は、通常ナノ秒レベルであるため、観測するのが難しい。また、オーバーシュートの振幅を高精度に測定するのも困難な作業である。ターンオン特性の測定環境を構築する際には、これらの要因について考慮しなければならない。

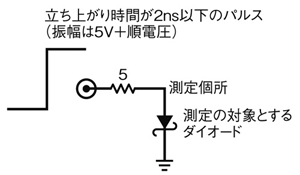

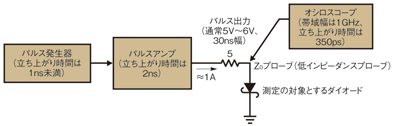

図3は、ダイオードのターンオン特性の測定手法を概念的に表したものである。この図はダイオードの順電流が1Aの場合を例にとっているが、当然、実際の電流値は用途によって変更して構わない。測定時には、5Ωの抵抗を介して1Aのパルス状電流をテストの対象となるダイオードに印加する。それによって、ダイオードがターンオンする際の電圧の変化を観測することになる。概念的には単純だが、実際の測定系は複雑なものになる。特に、印加するパルス電流は非常に高速で理想的なパルスとして遷移しなければならない。また、ターンオン特性を正しく測定するには、測定器に十分な帯域幅が求められる。

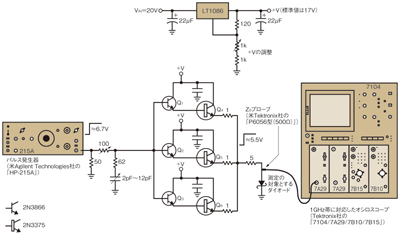

図4は、測定手法をより詳細に示したものである。必要な装置/部品は、立ち上がり時間が1ns未満のパルス発生器、立ち上がり時間が2nsで出力電流が1Aのパルス電流増幅器(以下、パルスアンプ)、1GHz帯に対応したオシロスコープである。電流値や立ち上がり時間は、実際の条件に合わせて変更しても構わない(別掲記事『測定系で用いる周辺部品』を参照)。

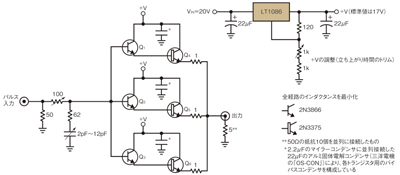

パルスアンプについては、回路の構成とレイアウトに多大な注意を払う必要がある。図5に示すように、同アンプは並列接続されたダーリントン駆動型のRFトランジスタ出力段で構成する。コレクタ電圧(+V)を調整して、立ち上がり時間をトリム(調整)することにより、トランジスタQ4〜Q6の遮断周波数は最大となる。並列接続の構成をとることで、Q4〜Q6はそれぞれ最適な電流で、帯域幅を維持しつつ動作する。また、入力部のRC回路は、入力パルスの立ち上がり時間をアンプの通過帯域の範囲内まで遅らせ、出力パルスを理想的な状態に近づける役割を果たす。

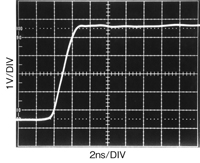

このパルスアンプにより、エッジの鋭さと立ち上がり時間を最適化することで、立ち上がり時間が2nsの理想的な出力パルスを生成することができる。具体的には、図6のように、リンギングなどが含まれず、遷移後に急激に変化することのない出力パルスが得られる。図5のように設計したパルスアンプを用いることによって、実用的なレベルで、ダイオードのターンオン特性の測定が可能になる。

図7に、ターンオン特性の測定系の全体を示した。立ち上がり時間が1ns未満のパルス発生器によってパルスアンプを駆動し、同アンプがテストの対象となるダイオードを駆動する。測定個所をZ0プローブでモニターし、1GHz帯に対応するオシロスコープで測定する。このように測定系を適切に構成することにより、高い振幅精度でダイオードのターンオン特性を測定することができる。

測定系で用いる周辺部品

ダイオードのターンオン特性を測定する際には、測定系の経路について、たとえ立ち上がり時間が1ns未満であっても、すべてが重要な伝送線であると見なす必要がある。コネクタ、ケーブル、アダプタ、減衰器、プローブ。これらはすべて、望ましい信号を忠実に伝送しなければならない伝送線に悪影響を及ぼす。ある部品に起因する信号の変化の程度は、伝送線の公称インピーダンスからどれだけ逸脱したかによって異なる。そして、その影響はパルスの立ち上がり時間やフィデリティ(忠実度)の劣化となって現れる。そのため、信号経路への部品や接続の追加は最小限に抑え、また、コネクタなどの部品には、高精度な製品を使用することが望ましい。

ターンオン特性の測定系では、コネクタ、ケーブル、減衰器、プローブとして、すべて高周波向けの仕様のものを使う。一般的に使用されるBNCコネクタの場合、立ち上がり時間が350psよりも速くなると損失が大きくなる。そのため、本稿で紹介したような測定系を構成する際には、SMAコネクタを使うことが望ましい。

インダクタンスやケーブルに起因する不整合/歪(ひずみ)を最小限に抑えるために、パルスアンプの出力部にはケーブルを使用せず、測定の対象となるダイオードに直接接続する。また、アダプタを介して信号経路にさまざまな種類のハードウエアを混在させるのは避けたほうがよい。アダプタにより、測定系に大きな寄生要素が付加され、それによって反射や立ち上がり時間の劣化、共振などが生じるからである。

同様に、オシロスコープは、プローブを用いずに測定装置の50Ω入力に直接接続する。やむを得ずプローブを使用する場合には、信号経路の接続状況や高周波信号に対する補償に注意しなければならない。受動型で低インピーダンスのプローブとして、入力容量が1pF未満、インピーダンスが500Ωまたは5kΩの製品が販売されているが、このようなプローブを使用する場合でも、慎重に周波数補正を行わなければ、正しく測定できない可能性がある。

信号経路を設計/メンテナンスする際には、多大な注意を払わなければならない。信号経路の構成時には、すべての要素を疑ってかかるくらいの気持ちで取り組むことが必要である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図6 パルスアンプによって生成された出力パルス

図6 パルスアンプによって生成された出力パルス