SiC/GaNデバイスは離陸間近:待望の次世代パワー半導体(1/2 ページ)

シリコン材料をベースとするパワー半導体と比べて、高速かつ低損失で動作する特性を備えているのが、SiCやGaNなどのワイドギャップ材料を用いた次世代のパワー半導体である。これまで、高いコストや歩留まりの低さなどによって、SiC/GaNデバイスの量産はなかなか立ち上がらなかった。しかし、2010年以降、複数のメーカーによる量産化の取り組みが加速している。

Si-MOSFETの理論限界を超える

シリコンを基板材料とするパワー半導体は、重要な特性であるオン抵抗とゲート電荷量の両面で理論限界に近づいている。今後も構造などを工夫しながら製品開発は続けられて行くことは確かだが、性能向上のペースは鈍化せざるをえない。これに対して、飛躍的な性能向上を期待されているのが、SiC(シリコンカーバイド)やGaN(窒化ガリウム)などのワイドギャップ材料を基板に用いた次世代のパワー半導体である。両者とも、少し前までは高周波パワーアンプを主な用途として開発が進められてきたが、半導体製造技術の進歩によってパワー半導体としての性能向上とコスト低減が加速度的に進展している。電力密度と効率が最も重要な特性となるスイッチング電源を設計する際に用いるパワー半導体として、SiCやGaNベースのものがシリコンベースのものに取って代わる日は意外と近いかもしれない。

スイッチング電源の電力密度は、電源回路に用いる素子や部品のサイズで決定される。これらの素子や部品のうち、一番目と二番目に大きいのはインダクタとキャパシタである。一般的な電源に用いられている、シリコンベースのMOSFET(Si-MOSFET)の大きさは三番目に過ぎない。ただし、キャパシタとインダクタは、スイッチング速度を高めることにより、Si-MOSFETと同程度のサイズまで小型化する余地がある。

スイッチング速度を高めるには、Si-MOSFETのゲート電荷量を小さくする必要がある。ゲート電荷量が小さいほどスイッチング損失が減らせるし、スイッチング速度も高められるからだ。ここで問題になるのが、オン抵抗とゲート電荷量の積で示されるパワーMOSFETの性能指数である。先に述べたSi-MOSFETの理論限界とはこの性能指標のことを指す。この性能指標を低減できないのであれば、効率と関連するオン抵抗と、電力密度と関連するゲート電荷量はトレードオフの関係になってしまうのだ。例えば、ゲート電荷量を減らすためには、ダイサイズを縮小すれば良い。しかし、ダイサイズを縮小するとオン抵抗が増加してしまう。一方、オン抵抗を小さくするには、ダイサイズを大きくする必要があるが、面積の増加はゲート電荷量の増加につながるので、スイッチング速度は低下する。

このように限界が見えつつあるシリコン材料に対して、ワイドギャップ材料を用いたパワー半導体は、ゲート電荷量の大幅な増加を伴うことなく、シリコンパワー半導体よりも1桁小さいオン抵抗を実現することができる。ワイドギャップ材料であるSiCやGaNをパワー半導体に用いる際の課題は、素子の製造が難しいことと、製造技術や材料を含めてシリコン材料よりも圧倒的に高コストになることであった。しかし、コスト高の原因となっている製造技術や材料の問題は徐々に解決されつつある。

Si-IGBTを代替するSiC-MOSFET

まずは、SiC材料を用いるパワー半導体の現状から見てみよう。

SiCパワー半導体のうち、既にさまざまな機器に搭載されているのがSiC-SBD(ショットキーバリアダイオード)である。SiC-SBDは、逆方向電流がシリコン材料を用いたダイオードの数分の1と小さいことから、高電圧電源の整流素子として利用が広がっている。初期は、高コストであることから、鉄道のインバータなどに用いられているだけだったが、その後サーバー機器など高い安定性を求められるスイッチング電源にも利用されるようになった。最近では、三菱電機が、自社で製造したSiC-SBDを家庭用エアコンに搭載するなどの事例も出ている。

SiC-SBDを量産している企業も、Cree、Infineon Technologies、STMicroelectronics、ロームなど数多くある。CreeやInfineonはSiC-SBDを数年前から販売している。また、ロームは2010年5月に、順方向電圧や動作時抵抗などの特性を競合他社品より向上したとする「SCS1xxAGCシリーズ」を発表している。なお、価格帯は、電流容量が6Aの品種の6.38米ドルから、20Aの品種の24.6米ドルまでの範囲で設定されている。

次に、1200V〜1700Vという高耐圧を要求されるスイッチング素子として、Si-IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を代替することを期待されているのがSiC-MOSFETである。また、SiC材料が熱伝導性に優れているため、温度が上昇してもスイッチングパラメータが大きく劣化しない点も大きなメリットになると考えられている。さらに、SiC-MOSFETは、Si-MOSFETと同様に、ゲートに電圧を印加していない時には電流が流れないノーマリーオフの素子を実現しやすい。これは、スイッチング電源にSiC-MOSFETを適用する際には、Si-MOSFETを用いた電源を開発する上で培われてきた豊富な設計技術をそのまま流用できることを意味している。

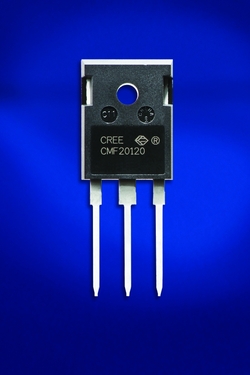

SiC-SBDと比べて、SiC-MOSFETを量産している企業は少ない。現在入手可能なSiC-MOSFETとしては、Creeが2011年1月に発表した「CMF20120D」がある(図1)。単価が93.75米ドルというこのICは、耐圧が1200Vで、最大オン抵抗が110mΩ(動作温度25℃/ドレイン電流20A/ゲート-ソース間電圧20Vのとき)となっている。また、動作温度が150℃のときでも、オン抵抗はわずかに20%増えるだけである。さらに、全入力電圧範囲にわたってゲート電荷量は100nC以下と小さいので、スイッチング速度を高める余地は十分にある。加えて、負荷電流が20Aのときの順方向電圧降下が2V以下と電力損失も小さい。

CreeのCTO(最高技術責任者)を務めるJohn Palmour氏は、「SiC-MOSFETの約100米ドルという価格はその用途をニッチな市場に限定するかもしれない。しかし、Si-MOSFETが30年以上前にデビューしたときの価格もやはり100米ドル(それも1970年代当時の米ドルで)だったが、今では数米ドル程度で売られている。製造が容易になるとともに歩留まりも向上することで、SiC-MOSFETの価格もSi-MOSFETと同じように低減していくだろう」と期待する。

ロームも、SiC-MOSFETを量産している企業の1つである。同社は2010年12月に世界で初めてSiC-MOSFETの量産を開始したと発表した。初期の量産は一部顧客向けのカスタム品に限られていたが、2011年夏からは汎用品としての量産を始める予定である。最初に出荷した耐圧600Vの製品を皮切りに、2012年末までの間に耐圧が600V〜1200V、電流容量が5A〜20Aの範囲で製品ラインアップを拡大する方針である。また、ロームが現在量産しているSiC-MOSFETは、製造が容易なプレーナ構造を採用したものだ。これに対して、製品化が難しいものの、より高い特性を期待できるトレンチ構造のSiC-MOSFETの開発も進めている。「CEATEC JAPAN 2011」では、耐圧が600Vでオン抵抗が1mΩcm2と小さいトレンチ構造のSiC-MOSFETを披露するなど、開発を加速させている。

他にも、InfineonとSemiSouth Laboratoriesが、SiC-JFET(Junction FET)の量産を開始している。ただし、JFETは必ずノーマリーオン型のデバイスになるので、インバータやDC-DCコンバータの用途で用いる場合には、専用のドライバICなどと組み合わせる必要がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1 CreeのSiC-MOSFET「CMF20120D」

図1 CreeのSiC-MOSFET「CMF20120D」