電源基板修理のリスク トップ10:Wired, Weird(3/5 ページ)

(5)マルチ出力のRCC電源

RCC(Ringing Choke Converter)電源は、1980年ごろにトランスを小型化するために設計されたスイッチング電源の回路だ。トランスとトランジスタを組み合わせて少ない部品点数で電源を構成できる。RCC電源には安全対策のために細かい保護回路が付加されているが、電源ごとに付加された保護回路が違う。電源が故障した場合は回路を追いかけて回路を把握し、不良部品を見つけ出して修理する必要がある。

なお、マルチ出力の電源の場合はフィードバックがかかっていない出力があることが多く、出力電圧が上がってしまい、焼損事故を起こしやすい。これはRCC電源の特有の現象で、二次側の電解コンデンサーの容量が減少すると、充電時間が短くなり発振周波数が高くなるためだ。しかし、回路が簡易な構成のため、RCC電源はインバーターやシーケンサーなどの電源に多用されており、フイードバックがない出力にはレギュレーターなどを追加して焼損を防いでいる。

関連記事:38年前の記憶 〜半導体製造装置の不具合改善と闘ったあの頃

(6)暴走電源

これは筆者が命名した形式の電源回路だ。RCC電源をもっと簡易な回路にした回路で、2次電源でマイナス電圧を生成し、マイナス電圧が高くなると、メインのトランジスタのベース電流をマイナス電源に吸い込むことで、メイントランジスタをオフにする。

この回路は自動車の運転に例えると、アクセルとブレーキを交互に踏みながら一定の速度(電圧)にしている。この回路では長時間稼働すると電解コンデンサーが劣化するため“ブレーキの利き”が甘くなり、二次出力が高電圧になって電解コンデンサーが破裂、電源が停止する。この電源は1980年の初期に設計され製品化されていたが、この回路を使った機器は焼損等が多発した。当然だが、この回路を使った電源やドライバーを製造した企業も倒産した。

関連記事:フィードバックがない“暴走電源”

(7)突入電流防止回路のリレーに非密閉型を使った電源

電源の容量が大きいと一次側の電解コンデンサーの容量を大きくする必要があり、電源投入時の突入電流が大きくなる。これを防止するため電解コンデンサーの前に抵抗を入れて突入電流を少なくする回路が一般的だ。

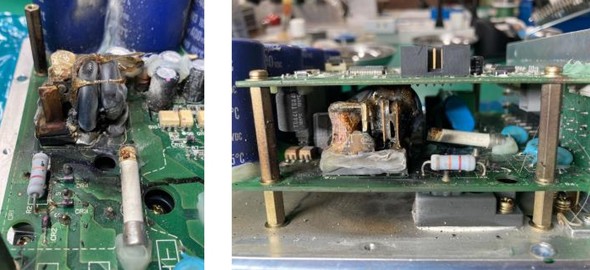

二次電圧が生成されると、その電圧で突入電流防止の抵抗の両端をリレーの接点で短絡し、電源ラインから大きな電流を取り込む。このリレーは原則的には密閉型のリレーを使うべきだ。なぜなら、電源機器が使用される環境で、特に半導体の製造の機器はハロゲン系のガスが金属の表面を劣化させるためだ。そのガスがリレーの中に入り込む可能性が高い。機器が通電されていない時はこのリレー接点はオープンであり、接点の表面がガスで劣化して接触抵抗が高くなる。機器の動作中に接触抵抗に大きな電流が流れて、接点が過熱してリレー接点が焼損する。焼損した機器の例を図5に示す。

図5左の写真中央に実装されたパワーリレーのケースは、接点で発生した熱で溶けている。図5右のようにリレーの焼損が確認できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング