トランジスタの“落とし穴”はブレークダウンにあり:Wired, Weird(2/2 ページ)

逆トランジスタに注意

次に、もう一つの失敗事例であるトランジスタが破裂したケースを紹介する。1977年のある日、筆者が担当していたセンサーの不良品が返却されてきた。この不良品を、ケースを持って振ってみると、カラカラという乾いた音がした。そこで、ケースを取り外して中の基板の状態を確認することにした。すると、驚いたことに、基板に実装されているトランジスタが、3本のリード端子の上にある素子本体部のモールドが半分に割れていた。カラカラという音を鳴らしていたのは、もう片方のモールドだったのである。

この破損事故は逆トランジスタによるものだった。逆トランジスタとは、トランジスタのコレクタとエミッタに逆電圧を印加することである。トランジスタに逆電圧を印加すると極めて危険な状態になるので注意して欲しい。

逆トランジスタの例をNPNトランジスタで説明する。トランジスタのベースをオープンにして、順方向に12V電源を直接コレクタに接続し、エミッタに0Vの電圧を印加しても問題は発生しない。しかし、これとは逆に、エミッタに12V、コレクタに0Vの電圧を印加すると、ベースがオープンであってもトランジスタが破裂するか、煙を吹いて焼損する。トランジスタと12Vの電源があれば簡単に再現できる。

何故このような現象が起こるのだろうか。NPNトランジスタは文字通り、コレクタ(N)ベース(P)エミッタ(N)の順に接合された素子であり、ベース(P)とコレクタ(N)の間はPN接合の順方向ダイオードになっている。このため、エミッタに12Vの電圧を印加すると、エミッタとベース間が約8Vでブレークダウンする。そして、ベースとコレクタは順方向のダイオードになっているので、ベースがオープンでもエミッタからコレクタに電流が流れる。もし、回路の途中に電流制限抵抗が入っていればトランジスタの破損を免れることができる。しかし、抵抗がなければ大電流が流れてしまい、大きな電力がトランジスタにかかって一瞬で破裂してしまう。

さて、筆者が経験したトランジスタの破裂事故について回路図を使って解説しよう。

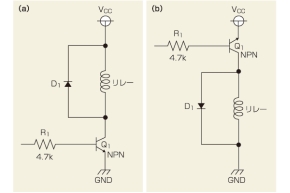

図1(a)は、何の変哲もない一般的なリレーの駆動回路である。トランジスタのベースに電流を流してトランジスタをオン状態にすると、リレーのコイルに電流が流れて、リレーの接点がオンになるような動作をする。リレーのコイルにはダイオードが逆方向に取り付けられているが、これはコイルの電流が無くなった時に発生する逆起電力の吸収(サージ吸収)を目的としたものだ。しかし、このサージ吸収ダイオードが予想外の問題を引き起こしてしまった。

図1(a)の回路図に逆電圧をかけた状態を図1(b)に示す。分かりやすくするために、図の上側がプラス電圧となっている。トランジスタのエミッタに12Vの電圧が印加されると、エミッタ‐ベース間がブレークダウンして、エミッタからコレクタへ電流が流れる。図1(b)ではコレクタとグラウンドの間にリレーがあるが、サージ吸収用のダイオードが順方向接続になってしまっている。このため、リレーが電流制限抵抗として働くことはなく、大電流がトランジスタとサージ吸収用ダイオードに流れた。特にトランジスタは、瞬間的に過大な電力が印加されて破裂してしまうことになった。ケースを開けて、モールドが真っ二つになったトランジスタを見つけたときのことは、35年経過した今でも筆者の目に焼き付いている。

事故の原因は、警報装置の配線工事を行う際に、誤って電源とグラウンドを逆に接続したためだった。この事故の教訓を基に、逆電圧を印加しても製品が壊れないように仕様が変更された。具体的には、電源入力部にダイオードを直列で追加して逆接続しても電流が流れないようにする防止策が施された。しかし、この対策はDC電源から入力した電圧がダイオードの降下電圧の分だけ低下するので、回路に求められる電圧マージンを満たせなくなってしまう。このため、回路上で綿密に電圧を確認した上で、電圧マージンを十分に確保できるような設計変更が要求されることになった。

この逆トランジスタを“悪用”したシンプルな発振回路を紹介する。この回路はDC12V電源で、トランジスタと抵抗とコンデンサの3個の部品から構成できる。LEDを追加すれば、簡単なLEDの点滅回路になる。もちろん、逆トランジスタを使用している以上、実際の製品開発に適用できるわけではないが、ホビー用途と割り切れば役立つ場面もあるだろう。回路図については、このWebページの第2図を参照してほしい。

トランジスタの絶対最大定格の中でもVEBOは見落とされやすい。特に、設計中の回路に組み込んでいる微分回路には注意を払い、トランジスタの劣化や破損が起こらないような対策を講じてもらいたい。

《次の記事を読む》

関連記事

- →「Wired, Weird」連載一覧

チップ部品を用いた回路設計の“落とし穴”

チップ部品を用いた回路設計の“落とし穴”

表面実装に対応したチップ部品を使用する機会が増えている。その一方で、チップ部品の特性を良く理解せずに回路を設計して基板を製造すると、想定外の“落とし穴”にはまり込んでしまうことがある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.