デジタルオーディオ特性の基本 〜THD+N/ ダイナミックレンジ/ SN比/ 周波数特性〜:デジタルオーディオの基礎から応用(3)(2/3 ページ)

「ダイナミックレンジ特性」

ダイナミックレンジ特性は、信号レベル=−60dBFS出力におけるTHD+N値(20kHz、LPFと「Aフィルタ」という聴感補正フィルタを併用)をD(dB)とすれば下式で求められる値で定義、測定される。

ダイナミックレンジ(dB)=D+60

例えば−60dBFS(フルスケール)におけるTHD+N値が−40dBであれば、ダイナミックレンジ(DR)=40+60=100(dB)となる。ダイナミックレンジ特性は、小信号レベルのTHD+N値に相当するので、実際に信号が出力されている状態における小信号の質、雑音レベルを表わす。THD+N特性と同様に、重要な特性である。なお、ダイナミックレンジという表現は他の意味でも用いられるので混同しないことが肝要である。

工業/産業計測でのダイナミックレンジ特性は、FFTテストにおけるスプリアス・フリー・ダイナミックレンジが代表的特性である。後述するS/N比をダイナミックレンジと表現するケースや、デジタル量子化分解能ビットに対する理論特性を理論ダイナミックレンジと表現するケースもあるので、注意が必要だ。

「THD+N特性」と「量子化分解能」の関係

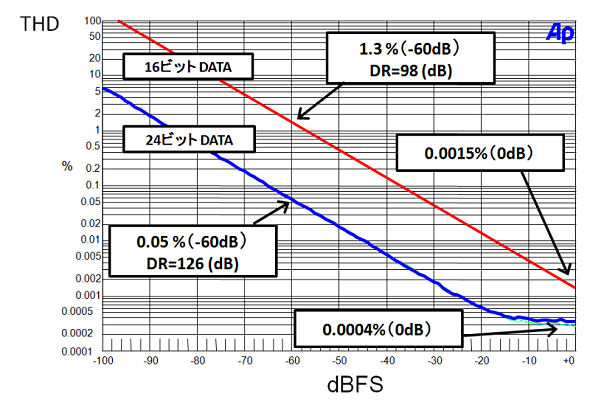

デジタルオーディオにおけるTHD+N特性は、量子化雑音Nqの影響が避けられない。すなわち、THD+N特性は正確には「THD+N+Nq」となる。特に、オーディオCD(CDDA)における16ビット量子化では、16ビットの理論量子化雑音レベルがフルスケール信号の約0.0015%となる。従って、ICやオーディオ回路のTHD+N特性が理想特性(0.0001%未満)であっても、CDDA再生におけるTHD+N特性は16ビット・LSB振幅から、0.0015%が性能限界となる。実際には、帯域制限や他の要素により特性が改善し、0.0012〜0.0013%が最高性能となる。

CDDA に対して、DVDにおける24ビット量子化は、Nqレベルが−146dBと超低レベルであるのでその影響はほとんどない。同様に、ダイナミックレンジ特性と量子化分解能の関係についても補足すると、16ビット量子化では、Nqは−98dBのレベルであるので、デバイスのTHD+Nが理想値であったとしても量子化ノイズNqで、ダイナミックレンジ値が制限されることになる。

図2に「THD+N対信号レベル特性」の実測例を示す。これはTexas Instruments(TI)の高性能オーディオ用D-AコンバーターICの特性で、信号周波数は1kHz、20kHz帯域制限という条件の下で、テストPCM信号の量子化ビット数を16ビットと24ビットに分けた2つの条件で測定したものである。

図2 量子化ビット数で大きく変わるTHD+N特性の実測例 まず16ビットDATAの特性カーブにおいて、THD=1.3%をdB換算すると-37.7dBなので、Dレンジ(dB)≒98dB(本文中のダイナミックレンジとTHDの関係式を参照)。同様に、16ビットDATAの特性カーブにおいて、0.05%は−66dBなのでDR(dB)≒126dBとなる。ただ、この図のTHD+N実測例は、A-Weightedフィルタ無しでの値。A-weightedフィルタを用いたDレンジ測定値は+1.5dB〜+2dB向上する。 (クリックで拡大)

図2 量子化ビット数で大きく変わるTHD+N特性の実測例 まず16ビットDATAの特性カーブにおいて、THD=1.3%をdB換算すると-37.7dBなので、Dレンジ(dB)≒98dB(本文中のダイナミックレンジとTHDの関係式を参照)。同様に、16ビットDATAの特性カーブにおいて、0.05%は−66dBなのでDR(dB)≒126dBとなる。ただ、この図のTHD+N実測例は、A-Weightedフィルタ無しでの値。A-weightedフィルタを用いたDレンジ測定値は+1.5dB〜+2dB向上する。 (クリックで拡大)同図から明らかなように、同じD-AコンバーターICでも量子化ビット数でTHD+N特性が大きく異なることを確認できる。24ビットの場合は当該デバイスの本来の特性であるが、16ビットの場合は量子化ノイズ(Nq)によりTHD+N値が制限されていることを示している。従って、実際のデジタルオーディオ機器におけるTHD+N特性スペック表示は、16ビット条件と24ビット条件の両者を規定するのが望ましいが、どちらか一方あるいは条件が規定されていないものも多く見られる。

「THD+N特性」と「サンプリングレート」の関係

デジタルオーディオにおける理論信号帯域幅は「サンプリングレートfs(kHz)」で決定される。これに対してTHD+N特性は、理想的にはサンプリングレート・fsに依存しないことが求められる。しかし現実には、サンプリングレート・fsが高くなるとD-Aコンバーターの内部動作速度が高くなる分、スイッチングノイズやリニアリティ(直線性)への影響が無視できず、サンプリングレート・fsの影響を受けることは避けられない。

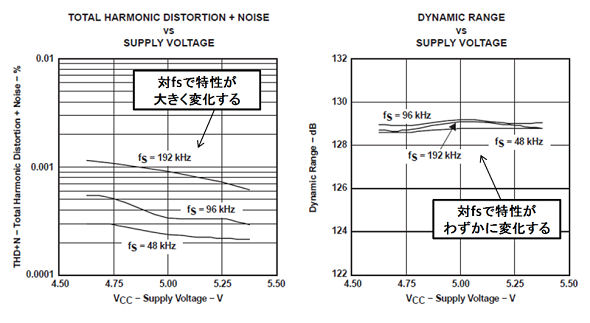

図3に前述のTIの高性能D-AコンバーターICのデーターシート記載のTHD+N特性(左側)とダイナミックレンジ特性(右側)のグラフを示す。このグラフは、対電源電圧をパラメーターにしており、サンプリングレート・fsの条件ごとにグラフ化されている。ダイナミックレンジの対fs変化は1dB未満であるが、THD+N(0dBFS)はかなり大きく変化することが見てとれる。これは、0dBFSの最大振幅では動作速度の高速化(fs=48kHzに対して、fs=96kHz/192kHz)によって、前述の回路の非線形動作の影響度合いが大きくなることが原因である。もちろんコンバーターICの品種によって影響度は異なるので、これはサンプリングレート・fsによる特性シフトの一例として参照されたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.