そのコネクタ、電源オンで抜き挿ししても大丈夫?:Wired, Weird(1/2 ページ)

産業用メカトロニクス機器の不具合解析に従事する筆者の元には、電源を入れたままコネクタを抜き差しする“活線挿抜”が原因で故障した製品がよく持ち込まれる。たとえ機器の設計者が活線挿抜を仕様上「禁止」としていても、現場のユーザーはやむを得ない事情で活線挿抜をしてしまう。設計者もユーザーも、これが故障につながることを認識すべきだ。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

コネクタを抜き差しする前に、「活線挿抜」という言葉を少し考えてほしい。活線挿抜は活線――すなわち通電した状態で、コネクタを挿抜――つまり抜き挿しするという意味である。筆者は基板の不具合解析や修理に従事しているが、活線挿抜が機器の故障の原因になっている事例によく遭遇する。今回は、活線挿抜での3つの故障事例とその対策について説明する。

その前に、そもそもなぜ活線挿抜をするのだろうか? 機器の単純な操作ミスや電気的な知識がない人がする場合もあるかもしれないが、多くのは現場のやむを得ない理由でというのが実情だ。

例えば、稼働中の生産設備でセンサーの動作が不安定になるとエラーが検知され、自動的にワークの加工が停止する。この時、本来であれば、その設備の電源を切って故障したセンサーを交換し設備を再稼働させることが常道だ。しかし、設備の電源を切ると加工中のワークを全て回収しなければならない。また、設備を止めて再通電したら設備の各ユニットを点検・調整する必要がある。このため、生産可能になるまで半日以上も時間がかかることがある。結局、設備の電源を切ることで大きな損失が発生してしまうわけだ。

まして、最先端の設備では最新のワークを生産しており、エンドユーザーへの納期に余裕がなく、設備の電源を切るには工場長クラスの承認が必要になる。この結果、現場の保守担当者は現場責任者と相談して、活線挿抜してしまう。しかし、日常的に活線挿抜していると、基板に実装されている半導体デバイスがダメージを受けて、設備の事故を引き起こしてしまう。

通信用ICの破損やCMOS ICのラッチアップが多い

活線挿抜を原因とする故障事例で最も多いのが前回の「通信デバイスがなぜか故障、その陰に“活線挿抜”アリ!!」で紹介したRS-485の通信用ICの破損だ。詳細はこの記事を確認してほしいが、ここでも簡単に復習しよう。

通信ラインは長い配線であり、そのラインには伝送信号が電流の形態で常時流れている。ここで、コネクタを抜くとラインのインダクタンス成分で逆起電力が発生し、通信用ICに過電圧が印加されICが劣化する。また、コネクタの挿抜の瞬間にグラウンド接続が電気的に浮いてしまい、機器間の電位差が生じて通信用ICに過電圧が印加され、通信デバイスが損傷を受ける。

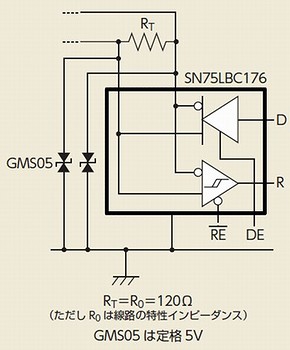

これらの対策としては、通信用ICに過電圧が印加されないように、コネクタの端子にクランプ回路を付加するのが最善である。例として図1に、RS-485対応トランシーバICのメーカーであるTexas Instrumentsが推奨している保護回路を示す。

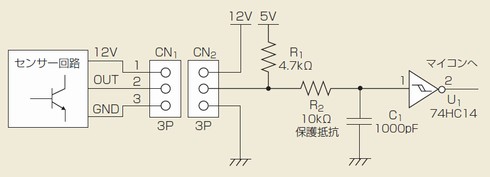

活線挿抜に起因した故障事例で2番目に多いのが、CMOS ICの破損(ラッチアップ)である。これは2010年10月に掲載した「作る側の常識、使う側の非常識」で詳しく説明しているので確認してほしい。CMOS ICの入出力端子をコネクタに直接つなぐとラッチアップが発生しやすいので、電流制限の抵抗を通してコネクタと接続することを心がけるべきだ。また機器内部の基板間の接続も同様な保護を入れることを実践すれば、ノイズや負荷変動で基板間のグラウンドに電位差が発生してもCMOS ICの破損を防止できる。図2に回路図例を示すが、CMOS ICの端子とコネクタの間に、電流制限抵抗R2を挿入することでデバイスを保護でき、ラッチアップを防げる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

図1 RS-485インタフェースの保護回路例 RS-485対応トランシーバICを供給する半導体メーカーが公開している技術資料に記載された、保護回路の例である。出典:Texas Instruments

図1 RS-485インタフェースの保護回路例 RS-485対応トランシーバICを供給する半導体メーカーが公開している技術資料に記載された、保護回路の例である。出典:Texas Instruments 図2 センサー回路とマイコンとのインタフェース部 保護抵抗のR2でラッチアップを防止する。

図2 センサー回路とマイコンとのインタフェース部 保護抵抗のR2でラッチアップを防止する。